1. 色空間/カラースペースとは?

色空間/カラースペースとは、人間の目で見える色を数値として表現し、再現・比較・管理するために体系的に構築された三次元の座標空間です。 各色は、明度や色相、彩度などの要素を数値化して位置づけられ、異なるデバイスや環境間でも一貫した色のやり取りが可能になります。 これにより、測定や表示、印刷、デジタル画像処理など、幅広い分野で正確な色管理が実現できます。

2. 色空間/カラースペースの種類

色空間には様々な種類がありますが、特定の方法によって再現・表現されるデバイス依存の色空間(グレー、RGB、CMY等)と、デバイス非依存の色空間(CIE L*a*b* 等)とを明確に区別することが重要です。

- グレー色空間

- RGB色空間

- CMY色空間

- デバイス非依存色空間

- CIE色空間

グレー色空間

グレー色空間には"黒"の要素しかありません。グレー色空間は、白黒(グレースケール)表示と印刷のために使用されます。

RGB色空間

RGB色空間で表現される全てのカラーは基本カラーの赤、緑、青を幾らかずつ混合したものです。

ほとんどのカラーディスプレイはRGB色空間を使用しています。

RGB色空間内の色空間は、HSVとHLSを含んでいます。これらは、RGB色空間の変換であり、デザイナーにより 自然なカラー表現を可能にします。 HSVはhue(色合い)、saturation(彩度)、value(明度)を意味します。また、HLSはhue(色合い)、lightness(輝度)、saturation(彩度)を意味します。

CMY色空間

ほとんどのデスクトップカラープリンタと印刷業界では、CMY色空間を使用しています。これには2つのグループがあります:CMYとCMYKです。

CMYはあまり一般的でなく、ローエンドのカラープリンタで使用されます。CMYKはシアン、マゼンタ、イエローの混合だけでは本当の黒を作成できないので、これを補うために黒を加えたものです。そのため、黒はこれらのエリアの上に刷り重ねられ、画像のコントラストをより鮮明にします。

デバイス非依存色空間

それぞれのデバイスは、異なるガモットや、各々が作成可能な領域による異なるカラー領域を持っています。 これは、RGBやCMYの色空間はモニタ間やプリンタ間で様々に変化するという事を意味します。そのため、これらはデバイス依存の色空間と呼ばれます。

あるデバイス上のRGBから別のデバイス上のCMYKへと変換する場合、特殊な手際が要求されます。ここでデバイス非依存の色空間が必要となります。 タイトルが示すように、デバイス非依存の色空間は特定のデバイスに依存せず、人の眼に映る本当のカラーを意味します。デバイス非依存色空間は、あるデバイスのスペースから別のスペースへカラーデータ交換に使用されます。 これは、1931年に Commition Internationale d'Eclairage (CIE) によって行なわれた調査の成果で、 そのため、CIEベースの色空間として広く知られています

CIE色空間

CIE色空間は、カラーマネジメントにおいてデバイス非依存のカラーの基準となるものです。CIEの色空間には2つの種類があります:CIE LabとCIE LChです。

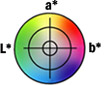

CIE Lab

これはCIE色空間の中でもっとも広く使われているもので、カラーに対する人間の知覚 -赤・緑・青の3つのカラー受容体- に基づいています。その結果、以下の3つの信号のセットを脳に送ります:明/暗、赤/緑、黄/青。 あるカラーが持つことができるのは、赤あるいは緑のどちらかの性質だけで両方ではありません。この反対色形式の色空間は、CIEの値から数学的に導き出されます。

Lは物体の明度の値で、 0(黒)から100(白)の範囲です。

aは赤(正の"a")または緑(負の"a")の度合いです。

bは黄(正の"b")または青(負の"b")の度合いです。

aとbの座標が0に近づくと中間色(白、グレー及び黒)となります。aとbの値が高くなるほど、その色は鮮やかになります。

CIE Lab色空間について、さらに知りたい方は以下のブログよりご参照いただけます。

https://www.xrite.com/ja-jp/blog/lab-color-space

CIE LCh

この色空間はしばしば単純にLChと呼ばれます。 このシステムは、CIE Labの色空間とほとんど同じで、違いはカラーのロケーションの表記に、デカルト座標の代わりに極座標を使っているところです。

Lは物体の明度の値で、0(黒)から100(白)の範囲です。 Cは彩度(Chromaあるいはsaturation)で、中心軸からどの位離れているかを示しています。 hは色相(hue)で0から360の角度範囲で示されます。 0から90の範囲は赤・オレンジ・黄、90から180では黄・黄緑・緑、180から270では緑・シアン(青緑)・青、270から360では青・紫・マゼンタを示し、そして赤に戻ります。

▲ 色空間/カラースペースについての解説動画 ▲

3. 色空間/カラースペースに関するよくある質問

Q1. CIE L*a*b* 色空間とは何ですか?

A1. 国際照明委員会(CIE)が1976年に定めた、人間の視覚に基づく色の表現方法です。L*は明度、a*は緑〜赤方向の色相、b*は青〜黄方向の色相を示します。

Q2. CIE L*a*b* 色空間はなぜ重要ですか?

A2. 測色器や分光測色計で計測した色を客観的な数値で記録・比較できるため、印刷、塗装、テキスタイル、食品など、色品質が重要な業界で標準として活用されています。

Q3. CIE L*a*b* 色空間とRGBやCMYKの違いは?

A3. RGBやCMYKはモニターやプリンターなど特定のデバイスで色を再現するための色空間ですが、CIE L*a*b*は人間の視覚に基づく理論的な色空間で、異なるデバイス間の色変換の基準として使われます。

Q4. CIE LabとCIE LChは同じですか?

A4. どちらもCIE Lab色空間を基にしていますが、表現方法が異なります。CIE LCh はL*(明度)、C*(彩度)、h(色相角)で色を表す極座標系のモデルです。

Q5. なぜ印刷物を直接L*a*b*で指定しないのですか?

A5. L*a*b*は理論上の色空間であり、実際のプリンターやインクで再現できる色域(ガマット)には限界があるためです。そのため、L*a*b*の値は色指定や管理の基準として使われ、印刷時にはRGBやCMYKなど再現可能な色空間に変換されます。

おすすめの参考資料

-

測色入門ウェビナー|オンデマンドウェビナー

本ウェビナーでは、色の数値管理・デジタル化による品質管理について、測色計や標準光源装置の導入にあたって必要な知識をゼロからお伝えします。 -

花王株式会社の導入事例|ユーザー導入事例

花王株式会社は、色の数値管理による商品パッケージ印刷の承認プロセスを確立し、印刷立会を削減するとともに、平均3ヵ月を要していた業務を約1ヵ月に短縮させています。

関連製品一覧

ポータブルイメージング分光色差計 RM200QC

RM200QC は軽量で持ち運びが簡単。必要な時にいつでも計測が可能な色差計です。プラスチック・衣料・食品・塗料など様々な素材の色を素早く簡単に検証します。 |

i1Publish Pro 3

i1Publish Pro 3(アイワン パブリッシュ プロスリー)はカメラ、ディスプレイ、デジタルプロジェクター、スキャナー、プリンター用のカスタムプロファイルを迅速に作成し、撮影から現像までカラー精度を確保します。 |

ポータブル積分球分光測色計 Ci64

エックスライト社の最も精密なポータブル積分球分光測色計 Ci64は、正反射光込み/除去の同時測定、相関光沢、UV 機能(Ci64UV)が備わった 3 つのモデルからお選びいただけます。 |

お問い合わせや、無料相談・無償機材貸出・製品見学会のお申込はこちら