はじめに

色温度(いろおんど)は、光の色合いを表す物理的な指標であり、私たちの生活や産業活動に深く関わっています。印刷、テキスタイル、塗料、自動車、プラスチック、食品パッケージなど、色が重要な意味を持つ分野では、色温度の理解が欠かせません。

特に、色を正確に評価・管理する業務に携わる方にとって、色温度は品質やブランドイメージの維持に直結する要素です。本記事では、初心者の方にも分かりやすく、色温度の基本概念から産業における活用事例、測定方法、よくある誤解までを解説します。

1. 色温度とは何か

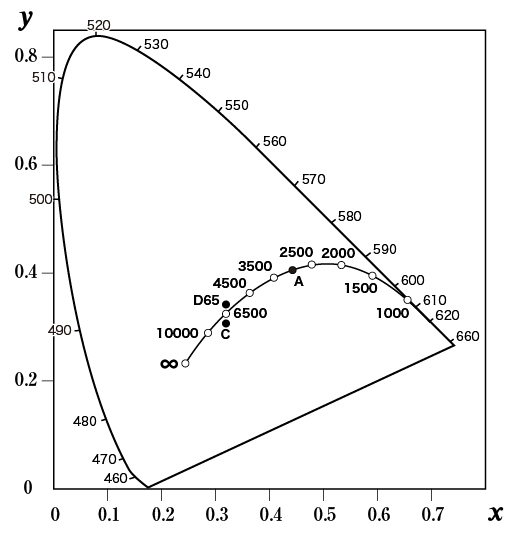

色温度は、黒体放射(こくたいほうしゃ)の概念に基づく指標です。黒体とは、すべての波長の光を完全に吸収し、かつ温度に応じて光を放射する理想的な物体のことです。加熱したときの色を、xy色度図上にプロットすると、下図のようになり、黒体の軌跡と呼びます。温度によって光の色が変化します。

例えば、約1,000Kでは暗い赤、3,000Kではオレンジや黄色、5,000K前後では白っぽく、さらに10,000Kになると青みが強くなります。

色温度は絶対温度ケルビン(K)(絶対温度K=C+273°C)という単位で表され、数値が低いほど暖色系(赤み・黄色み)、数値が高いほど寒色系(青み)になります。ただし、この「暖色/寒色」という言葉は視覚的な印象を表すもので、実際の物理的な温度感覚とは異なる場合があります。

図:黒体の軌跡

2. 相関色温度(CCT)とは何か

相関色温度(そうかんいろおんど、Correlated Color Temperature、略してCCT)は、実際の光源の色を「理想的な黒体放射の色温度」に近似して表したものです。

物理的な意味での色温度は、熱せられた理想的な黒体(すべての波長を吸収し、温度に応じたスペクトル分布を放射する物体)が放つ光の色を示す絶対温度(ケルビン単位)ですが、 実際の多くの光源はこの黒体放射と同じスペクトル分布を持ちません。

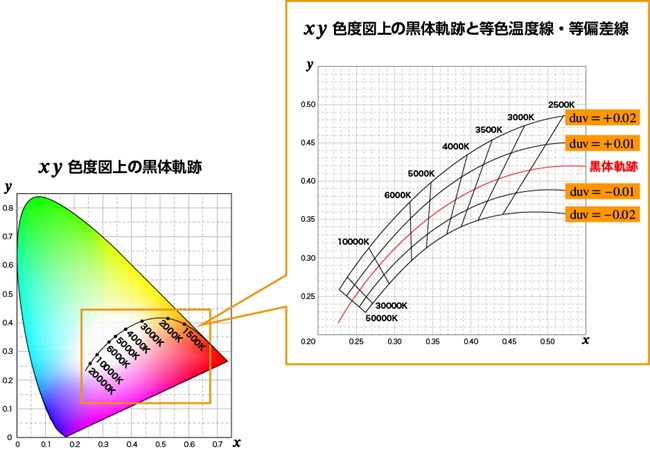

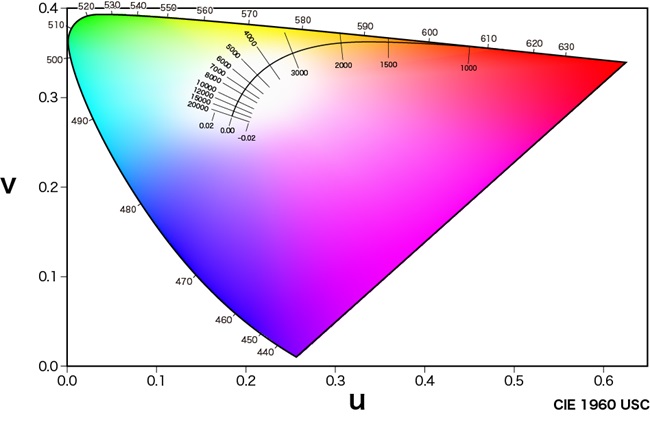

そこで、実際の光源の色が、黒体放射のどの色温度に最も近いかを数値化するためにuv座標上で黒体の軌跡と直交した直線を相関色温度直線とし、 一般的には、相関色温度(CCT)+黒体の軌跡からのズレ量(Δuv)で表します。

このため、CCTは「光の色味を理解するための目安」として広く使われており、LEDや蛍光灯などの人工光源の色特性を表現するときに欠かせない概念です。

図:色温度直線

図:uv座標上の黒体の軌跡

3. 色温度と光の見え方

色温度が異なると、同じ物体でも色の見え方は大きく変わります。例えば:

- 2000K(ろうそくの光):暖かい橙色の光。肌や木材を柔らかく見せます。

- 5000K(昼白色・D50):自然でニュートラルな白色光。印刷や写真の色評価に適しています。

- 10000K(曇り空や日陰):青みがかった冷たい印象の光。金属やガラスをクールに見せます。

このように、色温度は私たちの色の知覚に直接影響を与え、製品の印象や品質判断にも関わってきます。

図:色温度(ケルビン)

4. 色温度とイルミナントの違い

色温度は光の色合いを示す単一の数値ですが、イルミナント(標準光源)はCIE(国際照明委員会)が定めた、光源のスペクトル分布を含む標準データです。

同じ5000Kの光でも、スペクトル分布が異なれば色の見え方は変わります。これは、色温度だけでは光源の性質を完全には表せないことを意味します。

例えば、印刷業界で用いられるD50は5000K相当ですが、単に「5000K」と表示された照明とは異なり、規定の分光特性を持っています。 このため、色を正確に測定・評価する場合は、色温度だけでなくイルミナントの種類も確認することが重要です。

図:イルミナントD50(昼光)

5. 代表的な色温度と産業での利用

産業ごとに使用される標準的な色温度は異なります。以下は代表例です:

- D50(5000K):印刷・パッケージ業界標準。色校正や印刷物の品質チェックに使用。

- D65(6500K):ディスプレイ・写真業界標準。自然光に近く、製品撮影や色再現の基準として利用。

- A(2856K):タングステン電球光。暖かい色調で、室内照明下での製品評価に用いられる。

- F2/TL84(約4000K):蛍光灯光源。商業施設や店舗環境での商品見え方確認に使用。

これらの標準色温度は、業界の品質管理フローに組み込まれ、製造から最終出荷までの色の一貫性を保つ役割を担っています。

6. 色温度の測定方法

色温度は、光源色測定用の色彩計や分光測色計を用いて測定します。分光測色計は光を波長ごとに分解して測定するため、色温度だけでなく光源のスペクトル分布も把握できます。

測定時には以下の点に注意が必要です:

- 周囲光の影響を受けない環境で測る

- 光源からの距離や角度を一定にする

- 測定対象の表面反射や透明度を考慮する

正確な測定は、製品の色品質を一定に保つための第一歩です。

7. 色温度の重要性

色温度は、色の見え方を大きく左右します。光源が変わると、同じ製品でも色が異なって見える「メタメリズム」現象が発生します。

図:メタメリズムの例

例えば、工場で合格と判断した製品が、店舗や屋外で色が違って見えることがあります。これは光源の色温度やスペクトル分布が異なるためです。

製造や品質管理においては、標準化された光源条件下で評価を行うことで、こうした色の食い違いを最小限に抑えられます。また、国際的な色基準に合わせることは、海外取引やブランドの一貫性維持にも不可欠です。

8. よくある誤解

- 「青い光=低温」と思い込みがちですが、実際は青い光ほど高色温度です。

- 「色温度だけで光源特性が分かる」という誤解。実際にはスペクトル分布など他の要素も重要です。

- 「色温度=明るさ」と混同。色温度は光の色味、明るさは光の強さを表す全く別の概念です。

まとめ

色温度は、光と色の関係を理解する上で欠かせない基本概念です。印刷、テキスタイル、塗料、自動車など、色品質が製品価値に直結する産業では、色温度の理解と管理が品質保証の鍵を握ります。 初心者の方も、まずは「色温度=光の色味を表す指標」という基本を押さえ、使用している光源の条件や業界標準に意識を向けることで、より正確な色評価が可能になります。

おすすめの参考資料

-

カラーコミュニケーションガイド|ホワイトペーパー

本書は色のノウハウを紹介するガイドです。アートやカラーサイエンスの初心者・上級者を問わず、正確な製品色を確保し、ブランドイメージを維持するための、購買意思決定の瞬間を左右する情報を提供します。 -

パッケージング コンバーター向けの色管理|業界別のソリューション

フィードバック式のソリューションは、一貫性と予測性のある色を指定、コミュニケーション、作成、監視します。

関連製品一覧

色と見えの原理:オンライン(FOCA)

「色と見えの理論」のオンラインコースは色の基礎知識を提供、測色&データの理解や、信頼のおけるカラー品質プログラムとは何かを説明します。 |

ポータブル分光濃度・測色計シリーズ「eXact 2」

ポータブル分光濃度・測色計シリーズ「eXact 2」市場初の特許認定 Mantis™ ビデオターゲティングやデジタル ルーペのズーム技術など、革新的な機能を備えた eXact 2 は、印刷会社、コンバーター、インクサプライヤーに最適な製品です。 |

お問い合わせや、無料相談・無償機材貸出・製品見学会のお申込はこちら