▼ 02. eXact 2 SuiteはMacintoshの環境で使用できますか?

▼ 03. eXact 2 用に画面保護フィルムは付属してますか?

▼ 08. eXact 2 標準モデルにXpフィルターを装着すればXpモデルになりますか?

▼ 10. eXactで作成したライブラリは取り込めますか?

▼ 11. eXact 2 で白インクの濃度は測定できますか?

▼ 12. eXact2のスキャンモードでICCプロファイルは作成できますか?

▼ 16. 古い500シリーズやSpectroEyeを持っています。これらの装置とデータ互換性はありますか?

▼ 17. eXact / eXact Xp / eXact 2 PLUSは何が違うの?どのタイプを選択すべき?

▼ 19. eXact 2はエックスライト社製以外の測色計・濃度計とデータ互換性がありますか?

▼ 25. eXact 2 のWi-Fiは5GHz/2.4GHzの両方で使用できますか?

▼ 26. eXact 2 のWi-Fi接続をVANのネットワーク環境で使用できますか?

▼ 27. eXact 2 はPantone Visualizerに接続できますか?

▼ 28. eXact 2 で使用可能な主なソフトウエアを教えて

▼ 38. シリアル番号とファームウエアバージョンの確認方法

▼ 45. 現物基準色とサンプルの色差を簡単に比較するにはどうするの?

▼ 53. グライダーアタッチメントって何?何のために使用するの?

▼ 55. メディアリングは紙の基材の印刷物測定にも使用していいの?

▼ 57. グライダーアタッチメントはメディアリングと一緒に使用できるの?

▼ 59. 毎年メーカー再校正を実施でも,NetProfilerによるプロファイリングは必要なの?

▼ 60. 現在の設定を保存したり,設定を他のeXact 2 に移植したりできますか

▼ 61. eXact 2 本体でマニュアルLab入力によるライブラリ作成方法

▼ 62. eXact 2本体で測定入力によるライブラリの作成方法

▼ 63. ビデオターゲティングにシミが出始めた場合の対処法

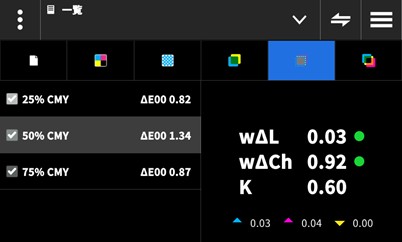

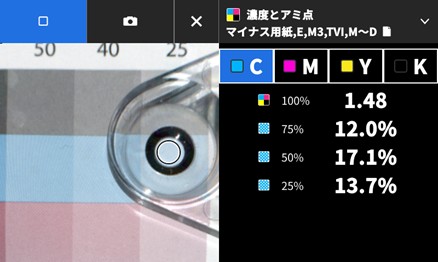

▼ 65. C/M/Y/Kの各パッチの濃度を一覧表示するにはどうするの?

▼ 68. 設定%ではなく自由な%のアミ点%を測定するにはどうするの?

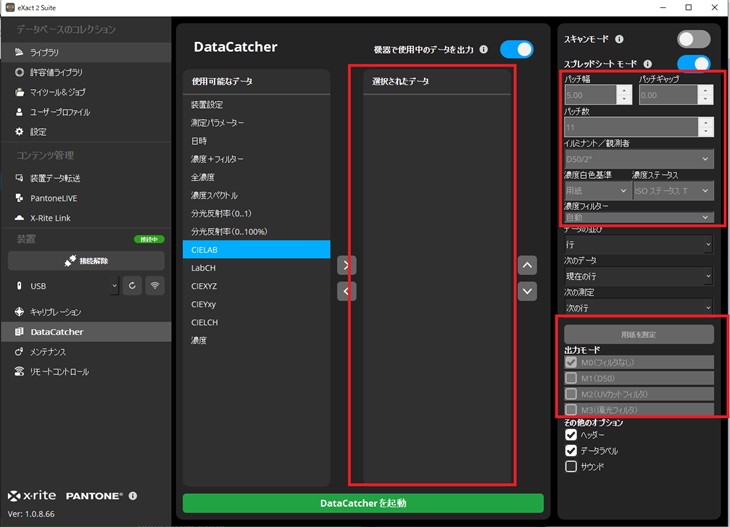

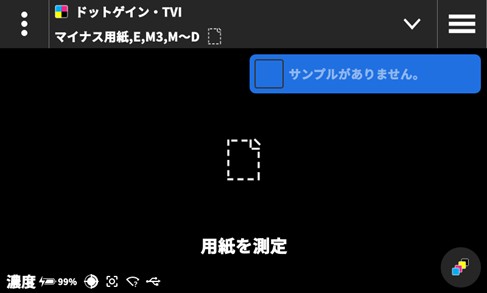

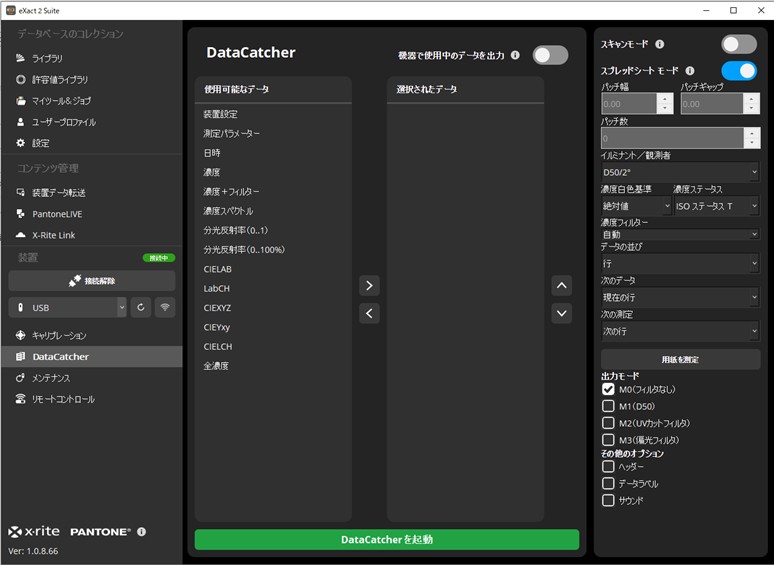

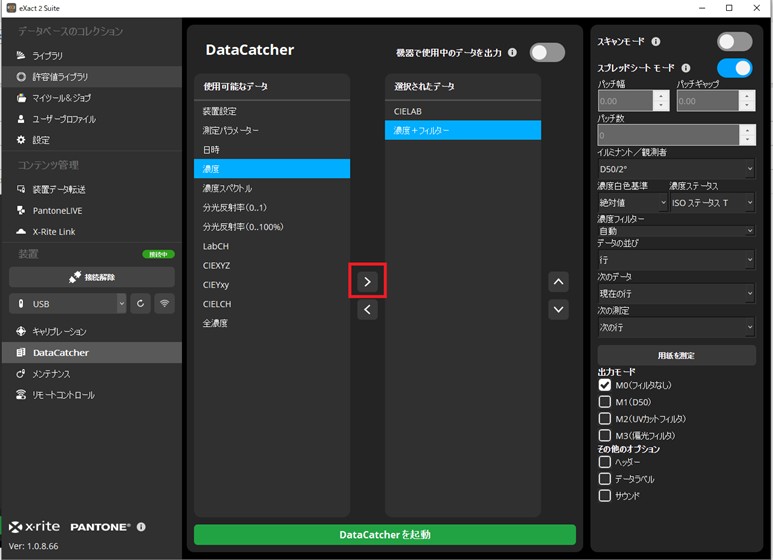

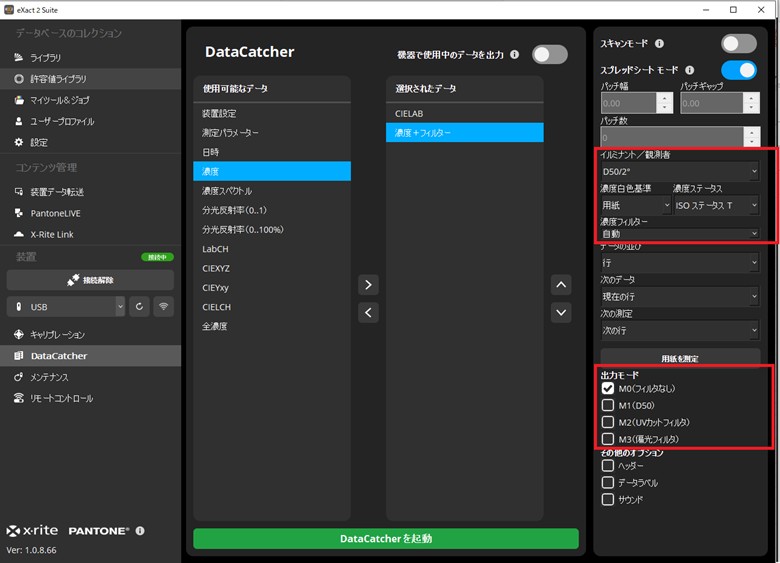

▼ 70. DataCatcherでドットゲインを書き出すには?

▼ 73. ジョブを使用しながらDataCatcherでの書き出しはできるの?

▼ 74. X-Rite LINKを使用するにはどうすればいいの?

▼ 77. eXact 2 PLUSに付属のPantoneLIVE 1年間の無償ライセンスを受け取るにはどうすればいい?

01. eXact 2とeXactの主な違いを教えて

トップへ戻るeXact 2 とeXactには↓のリストのような機能の違いがあります。

しかしながら,共通のXRGA基準で製造されているため,データの互換性が確保されています。

| 機能・項目 | eXact 2 | eXact |

|---|---|---|

| 装置外観 |

|

|

| 測定方法 | 非押し込み測定 | 押し込み測定 |

| 測定位置決め | ビデオによる測定位置確認 | ターゲットウインドウによる測定位置確認 |

| スクリーンサイズ | 10cm | 8cm |

| 操作 | カラータッチスクリーン | カラータッチスクリーン |

| 照明光源 | フルスペクトラムLED照明 | タングステン照明 |

| 接触測定/非接触測定 | 非接触測定/接触測定(メディアリング) | 接触測定 |

| スキャン測定 | ビルトインスキャニング機能(ソフト無しでも使用可) | オプション(スキャンアタッチメント&専用ソフト) |

| 測定トリガー | 測定ボタン | 押し込み |

| 画像キャプチャ | デジタル ルーペ機能 | 無し |

| スクリーンショット機能 | 有り | 無し |

| 充電方法 | 誘導充電(ドッキングステーション)およびUSB充電 | ドッキングステーションまたはACアダプター直接接続 |

| コミュニケーション | Wi-FiもしくはUSB-C | BluetoothもしくはUSB-A |

| 分光方式 | DRS | DRS |

| 器差 | 平均:0.25 ΔE76 (BCRA12色+白色) | 平均:0.25 ΔE76 (BCRA12色+白色) |

| 短期繰り返し精度 | 0.02 ΔE76(白色タイル5秒ごと20回測定) | 0.02 ΔE76(白色タイル5秒ごと10回測定) |

| 白色校正板 | ドッキングステーションに搭載 | 装置にビルトイン |

| 測定径 | 1.5mm/2.0mm/4.0mm/6.0mm | 1.5mm/2.0mm/4.0mm/6.0mm |

| 波長範囲 | 400nm-700nm | 400nm-700nm |

| 波長解像度 | 10nm | 10nm |

02. マニュアルキャリブレーションの実施方法

トップへ戻るはい,eXact 2 SuiteはMacintosh環境で動作します。

下記のリンクのサポートタブから,最新のexact 2 SuiteのMac版インストーラーをダウンロードの上インストールしてご利用ください。

03. eXact 2 用に画面保護フィルムは付属してますか?

トップへ戻るいいえ,eXact 2 には画面保護フィルムは付属していません。

画面が汚れた場合はイソプロピルアルコール等でクリーニングを実施してください。

04. どのモデルのeXact 2を購入すべき?

トップへ戻るeXact 2 には↓の3つのモデルが用意されています。

- eXact 2

- eXact 2 Xp

- eXact 2 PLUS

| 主な印刷方法・目的 | お勧めのモデル | お勧めの測定径 |

| オフセット枚葉印刷 | eXact 2 | 1.5mm/2.0mm |

| フィルム基材への印刷 | eXact 2 Xp | 1.5mm/2.0mm/4.0mm |

| インク調色 | eXact 2 PLUS | 4.0mm/6.0mm |

| パッケージ印刷 | eXact 2 PLUS | 1.5mm/2.0mm/4.0mm |

| 段ボール印刷 | eXact 2 | 4.0mm/6.0mm |

| 研究・開発用途 | eXact 2 PLUS | 1.5mm/2.0mm/4.0mm/6.0mm |

あくまでも一般的なお勧めの例です。

特殊な場合などは,あらかじめエックスライト社へご相談ください。

05. eXactとのデータ互換性はありますか?

トップへ戻るはい,あります。

eXactとeXact 2は同じXRGAスタンダードを使用していてデータの互換性があります。

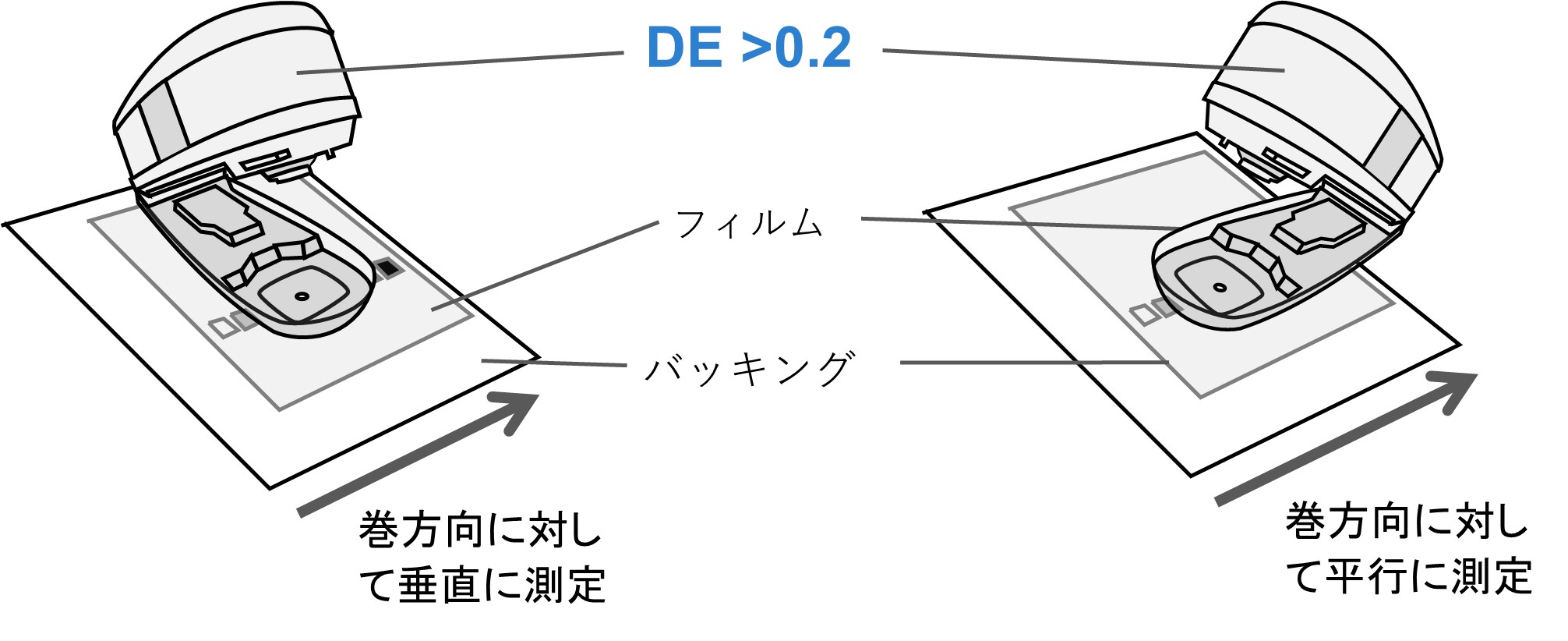

eXact 2でのフィルムに印刷された印刷物の測定時の注意事項として,

eXactとのより良いデータ互換性を確保するためには,メディアリングを利用することをお勧めします。

ディアリング

メディアリング装着時

06. フィルム素材の印刷物は測定できますか?

トップへ戻るはい,フィルム素材の印刷物を測定することが可能です。

フィルム測定時に気を付けるポイントを挙げてみます。

-

1) 標準のバッキングの上で測定する

フィルム素材の印刷物の測定では下に敷くバッキングの色が測色値に大きく影響します。

常に安定した同じ白色をバッキングとして使用することが重要です。

ISO13655ではバッキングに必要な仕様を明記しています。

エックスライトでは世界中で入手可能な標準バッキングとしてISO13655 に準拠したPantoneLIVEホワイトバッキングシートを用意しています。下記のようにサンプルの下に敷いて測定します。

-

2) eXact 2 XpモデルもしくはeXact 2 PLUS(Xpフィルタ装着状態)で測定する

XpモデルもしくはPLUSモデルにXpフィルタを装着して測定することで

測定方向に依存しない測定が可能になります。 標準モデル(Non Xpモデル)の場合,一部のフィルム素材で測定の方向が変化することで測定値が

わずかに変動します。このため,どうしても標準モデル(Non Xpモデル)でフィルム素材の印刷物を測定する場合,

測定方向を常に同じ方向で測定するようにすることで,測定値間のバラツキを最小化することが可能になります。 -

3) メディアリングを使用する

eXactとのデータ相関性が必要となる場合,メディアリングを装着してフィルム素材を測定します。 eXactとのデータ相関性が改善する場合があります。

(紙ベースの印刷物の場合,メディアリングを装着・非装着に関係なく十分なデータ互換性を示します)

07. Xpモデルって何?

トップへ戻るXpモデルはフィルム基材の印刷物を測定するためのモデルです。

照明光に偏光がかかっていないため,M3測定ができません。

標準モデルは照明に偏光がかかっているため,フィルムの特性によっては測定する方向によって測定値がバラツクことがあります。

Xpモデルでは,そのようなフィルムの測定においても測定方向による測定値のバラツキが抑えられます。

Xpモデルのフィルタガラス

標準モデルでは測定方向に依存して,測定値がバラツク素材*があります。

* 全てのフィルム素材が標準モデルで方向によってバラツクわけではありません。

08. eXact 2 標準モデルにXpフィルターを装着すればXpモデルになりますか?

トップへ戻るいいえ,eXact 2 標準モデルにXpフィルタガラスを装着してもXpモデルに変更することはできません。

eXact 2 PLUSへアップグレードすることで,Xpモデルと標準モデルをユーザーサイドで切り替えることが可能になります。

注意:標準モデルをPLUSにアップグレードするには,装置を一度,サービスセンターにお戻しいただく必要があります。

10. eXactで作成したライブラリは取り込めますか?

トップへ戻るはい,eXact Managerで書き出されたeXactのライブラリファイル(.cxf)はeXact 2 Suiteに読み込んで,eXact 2 に取り込んで使用することが可能です。

注意:レシピ情報が付属しているライブラリではレシピ情報は抜け落ちてしまいます。

11. eXact 2 で白インクの濃度は測定できますか?

トップへ戻る濃度は,塗布した色材の吸収によって奪い去られる光の量を測定します。

白インクは全ての光を反射し,吸収が無いため,奪い去られる光がありません。

このため,白インクでは濃度測定が有効に機能しません。

白インクの塗布量を測定するには隠ぺい力測定を使用します。

eXact 2 PLUSには隠ぺい力の測定機能があります。

隠ぺい力は白インクの塗布量に相関した値になるため,隠ぺい力を使用して白インクの量を管理します。

詳しくは「隠ぺい力測定って何に使うの?」を参照してください。

12. eXact2のスキャンモードでICCプロファイルは作成できますか?

トップへ戻るいいえ,eXact 2 のスキャンモードはカラーバーやプルーフのコントロールストリップ測定用で

ICCプロファイルの測定には適していません。

また,i1ProfilerなどのICCプロファイル作成ツールには接続できません。

13. eXact 2 でISO白色度は測定できる?

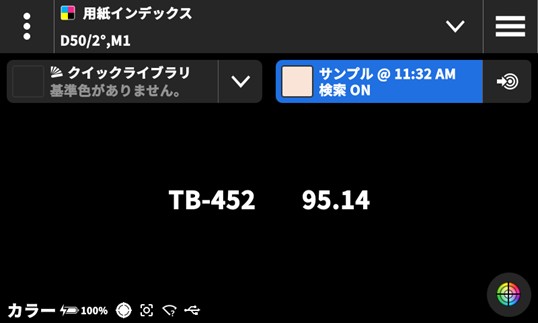

トップへ戻るeXact 2 PLUSではISO白色度に相関するTAPPI- 452を用紙インデックス機能の「ブライトネス」として測定できます。

ISO白色度はD/0(拡散照明/0°受光)の光学幾何条件などの規定があります。

eXact 2 PLUSの光学幾何条件は45/0(45°照明/0°受光)のため。厳密にはISO白色度を測定できませんが,

TAPPI-452はこのISO白色度に近い値を提示します。

また,D/0測色計は印刷の現場ではほとんど導入されていないため,

多くの印刷現場では用紙の白色度のチェックにTAPPI-452をISO白色度の代わりに使用しています。

14. ベストマッチって何?どうやって使うの?

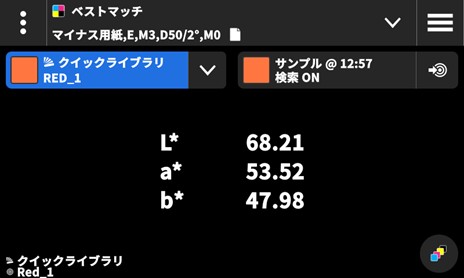

トップへ戻るベストマッチは基準色に対して最適な色差(ΔE)となるサンプル色を濃度でガイドするツールです。 印刷の現場では色差のΔEや色彩値のL*a*b*の値を見ても,どのようにオペレーションをすればよいかが分かりません。 ベストマッチは,サンプル色をより基準色に近づけるために,濃度を上げればよいのか,下げればよいのかをガイドします。

ベストマッチを測定するには、

1. 印刷する基材(用紙)を測定

2. 基準色(ターゲットとして印刷したい色)を測定して設定,もしくはライブラリから選択

3. サンプル色を測定するとベストマッチが表示されます。

各値の見方は↓のようになります。

ベストマッチは「濃度を0.11低くすれば,色差が現在の2.38から1.80まで改善されます」とガイドしています。

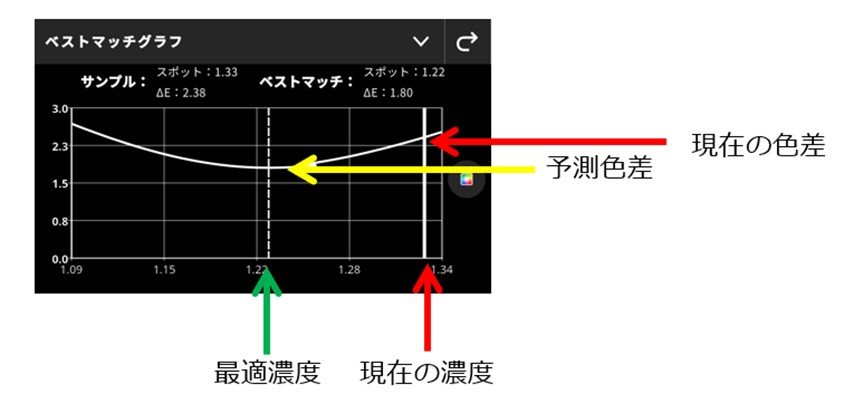

右下のグラフアイコンをタップして,ベストマッチグラフを表示することで,

下記のようにベストマッチをグラフで表示することもできます。グラフは縦軸が色差(ΔE),横軸が濃度を表します。

ここでは,色差は濃度を調整してもΔE=1.80までしか改善しないことを表しています。

これより小さな色差が必要の場合は,濃度だけでは調整できないため,インクの調色による修正が必要であることを意味します。

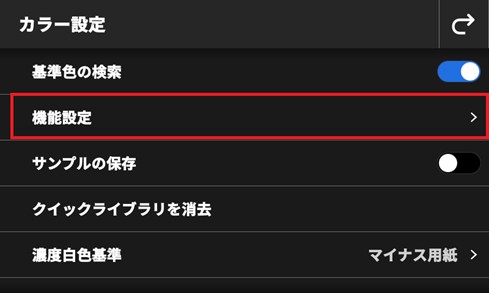

ベストマッチの設定を変更することが可能です。画面右上の設定アイコンをタップします。

機能の設定アイコンをタップします。

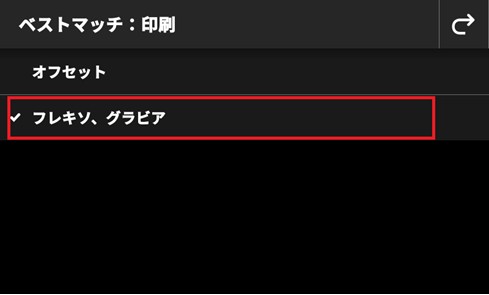

ベストマッチ:印刷をタップし,印刷方式を変更することが可能です。

フレキソ,グラビアに変更します。

表示画面では濃度に加えて色材濃度(Conc)での変更量をガイドします。

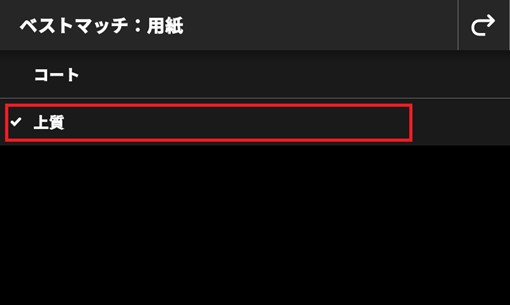

また,機能設定画面から,ベストマッチ:用紙を選択

コートから上質に変更すると

コートモードから上質モードへと変換され,ガイドされる値が変更されます。

15. 測定サンプルを保存することはできるの?

トップへ戻るはい,eXact 2 PLUSでは測定サンプルを保存することができます。

保存したサンプルを取り出すには,X-Rite Device BridgeのジョブからDMS*クラウドにアップロードするか、

Color iQCソフトウエアからアクセスする必要があります。

*DMS(デバイス・メジャメント・サービス):X-Rite LINKに登録されたeXact 2に割り付けられたクラウド上のデータ保存サービス。

保存された測定データはAutura INKなどに取り出すことが可能です。

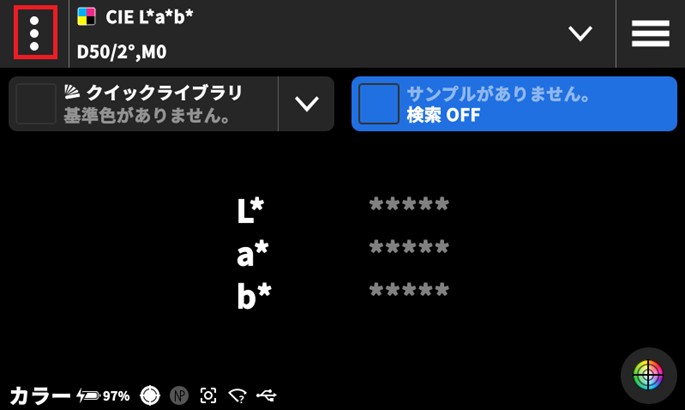

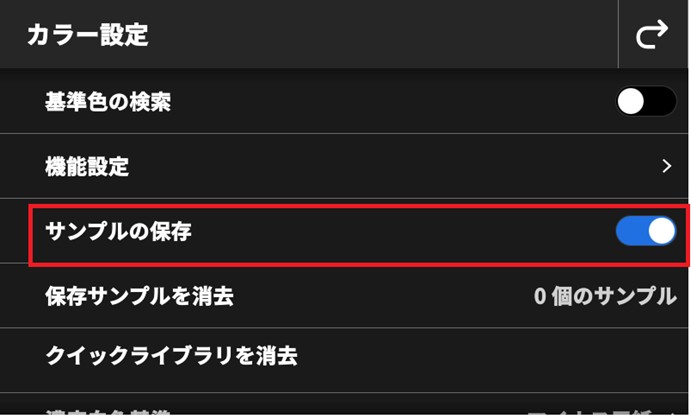

サンプルを保存するには「設定」アイコンをタップしてカラー設定モードに入ります。

「サンプルの保存」をONsにしておくことで,測定したサンプルをeXact 2 PLUS装置内に保持します。

(保持したサンプルデータの取り出しには別途Color iQCやX-Rite Device Bridgeが必要になります)

16. 古い500シリーズやSpectroEyeを持っています。これらの装置とデータ互換性はありますか?

トップへ戻る500シリーズやSpectroEyeに「XRGA」というシールが貼ってあれば,測定データに互換性があります。

XRGAシール

ただし,これらの測定器は修理・再校正のサービスがすでに終了しているため,測定精度を確保するための仕組みが存在しません。

このため,できるだけ速やかにeXact 2への切り替えをお勧めします。

17. eXact 2 / eXact 2 Xp / eXact 2 PLUSは何が違うの?どのタイプを選択すべき?

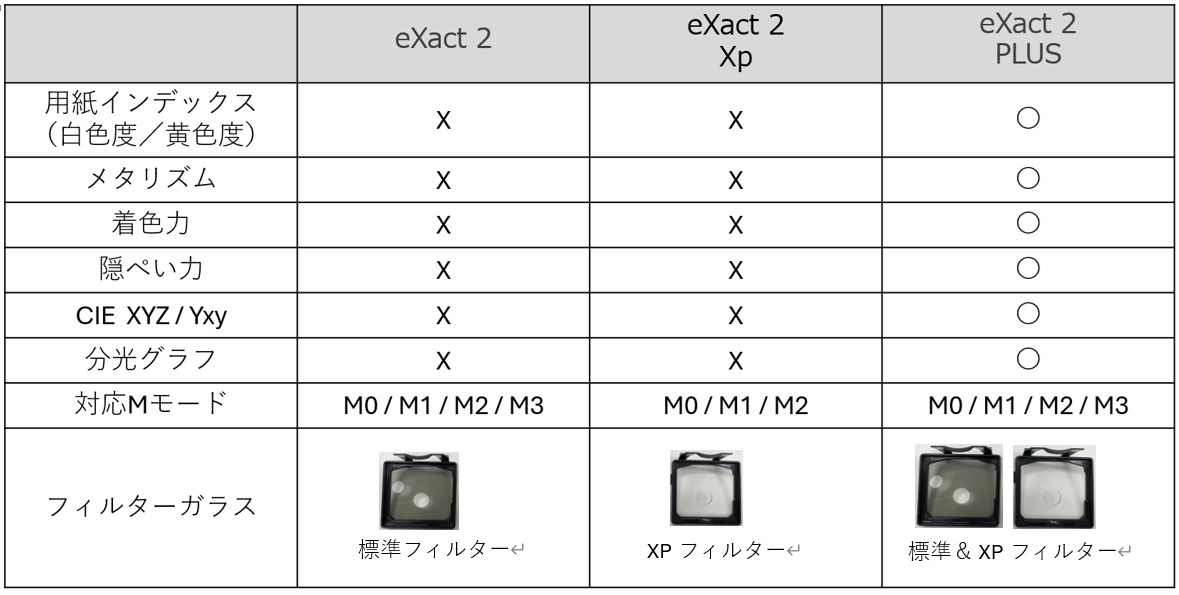

トップへ戻るeXact 2 / eXact 2 Xp / eXact 2 PLUSの主な違いは下のリストのようになります。

eXact 2のフィルターガラスには標準フィルターが使用されていて,MモードとしてM0/M1/M2/M3の同時測定が可能です。 M3はウエット濃度とドライ濃度が同じ濃度値を提示するため(色材内部部反射のみを測定し,表面反射を無視します)オフセット枚葉印刷に適しています。 また,条件によっては,インク調色(CCM)の測定時にM3が使用される場合があります。

eXact 2 XpではフィルターガラスにXpフィルターが使用されています。MモードはM0/M1/M2の同時測定が可能ですが,M3モードでの測定はできません。 標準フィルターガラスを使用したeXact 2では,一部のフィルム素材を使用した印刷物で,測定方向(eXact 2 の向き)によって測定値がばらつく場合があります。 eXact 2 Xpを使用すると測定方向によるばらつきを抑えることが可能です。このため,フィルム素材の印刷物を測定する場合はXpモデルをお勧めします。

eXact 2PLUSでは両方のガラスフィルターが同梱されており,状況,用途に合わせてユーザーで取り替えてご利用いただくことが可能です。 また,用紙インデックスをはじめ,メタメリズムや隠ぺい力など,パッケージ系の印刷物測定に必要な測定モードをご利用いただけます。

18. i1Pro3とのデータ互換性はありますか?

トップへ戻るはい,eXact 2とi1Pro3などのi1シリーズは共にXRGAの共通の基準をベースに製造されているため,データ互換性があります。

このため,i1シリーズで作成されたICCプロファイルを基準として,印刷物をeXact 2で評価するといったワークフローが可能になります。

このようなワークフローは,i1とeXact 2 が共通の基準のXRGAで互換性を担保しているからこそ可能になっています。

19. eXact 2はエックスライト社製以外の測色計・濃度計とデータ互換性がありますか?

トップへ戻るいいえ,一般的にメーカーやモデルが違い測色計や濃度計では,光学幾何条件が同じでも測定値が異なります。 エックスライトのeXact / eXact2 / i1シリーズはXRGAとして共通の基準を基に製造されているため,測定データに互換性があります。 データ互換性の無い測定器を混在して使用すると,思わぬ色のトラブルの原因となる恐れがあります。

20. ライブラリって何?何のために使用するの?

トップへ戻るライブラリは基準色をグループ化したものです。

例えば,ジョブで使用する基準色(インク色)と用紙色をグループ化して登録します。

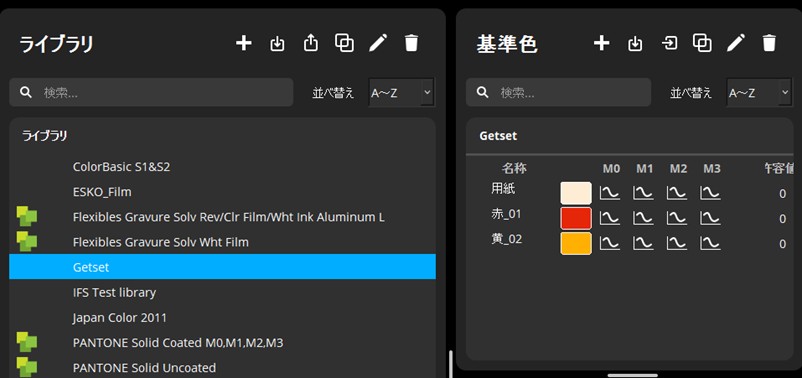

下の例では「Getset」というジョブに使用されている特色インクの基準色「赤_01」と「黄_02」および,用紙色「用紙」の3色を登録しています。

基準色の登録は現物サンプルを測定したり,L*a*b*をマニュアル入力したりすることでセットします。 eXact 2 SuiteでもeXact 2本体でも登録が可能です。

作成したライブラリはeXact 2本体にセットして,そのジョブの使用時に呼び出して,印刷した色がライブラリ内の基準色に対してどの程度の色差で印刷されているかをチェックできます。 許容値がセットされている場合,合否判定も可能です。

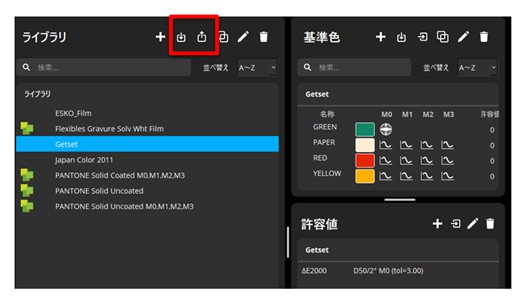

ライブラリはCxFとして書き出すことで他のeXact 2やeXactユーザーとデータを交換,シェアすることも可能です。

21. ライブラリデータを他の関係者と共有できますか?

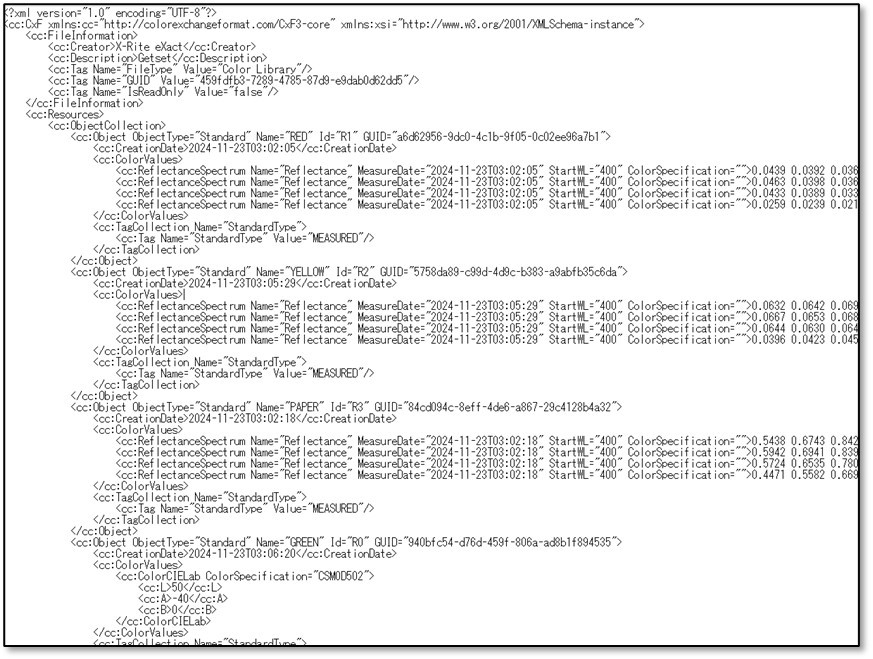

トップへ戻るはい,ライブラリはeXact 2 Suiteでcxf*としてファイルに書き出すことで,他のメンバーと共有が可能です。 *cxfはエックスライトが開発しISO17972として標準化された色をコミュニケーションするためのXMLベースの標準ファイルフォーマットです。

XMLベースのcxfファイルサンプル

eXact 2の装置内で作成しらライブラリは一度eXact 2 Suiteに取り出すことでcxfファイルに書き出すことが可能です。

22. ジョブって何?何のために使用するの?

トップへ戻るジョブはライブラリに似て基準色などをグループ化した機能です。

ライブラリと異なり,使用する基準色(CMYKや特色)ベタの色差のチェックだけではなく,アミ点やオーバープリント(RGB2次色),グレーバランスなどの評価も可能です。

評価したい印刷ジョブに対応したジョブテンプレートを選択し,テンプレートに登録されている基準色や許容値で印刷ジョブの色の品質評価を合否で判定することができます。

ジョブテンプレートとしては既存のジョブテンプレートとしてJapan ColorやG7,PSOなどの業界印刷標準のテンプレートが用意されていますが、

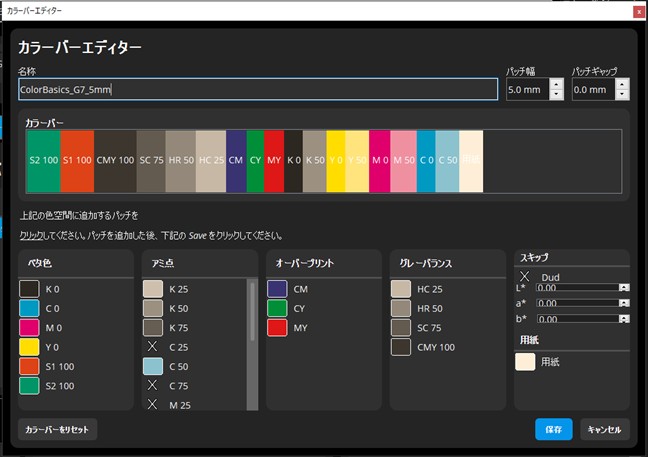

eXact 2 Suiteを使用してカスタムのジョブテンプレートを作成することも可能です。

作成したジョブテンプレートはeXact 2 装置に転送して利用します。

eXact 2 Suiteのカラーバーエディターを使用してジョブテンプレートにカラーバーを定義することで

スキャン測定に対応したジョブテンプレートを作成することも可能になっています。

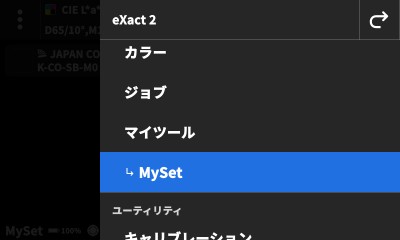

23. マイツールは何に使用するの?

トップへ戻るマイツールは測定の設定条件とライブラリ(基準色グループ)をセットにしたツールです。 濃度やカラー測定を実施する際,測定する担当者や工場が異なっても同じ「測定条件」や「基準値ライブラリ」が設定されるようにするツールです。 マイツールから使用する設定(例:「MySet」)を選択するだけで,間違いのない「測定条件」と「基準値ライブラリ」がセットされます。 また,複数の測定条件を頻繁に切り替える場合,複数のマイツールを用意して,選択するだけで,迅速に全ての設定変更を実施できます。

マイツールのリストから使用する設定を選択します。

作成したマイツールはファイルとして書き出すことができるため,複数の工場で設定条件を共通化する際に便利にご利用いただけます。

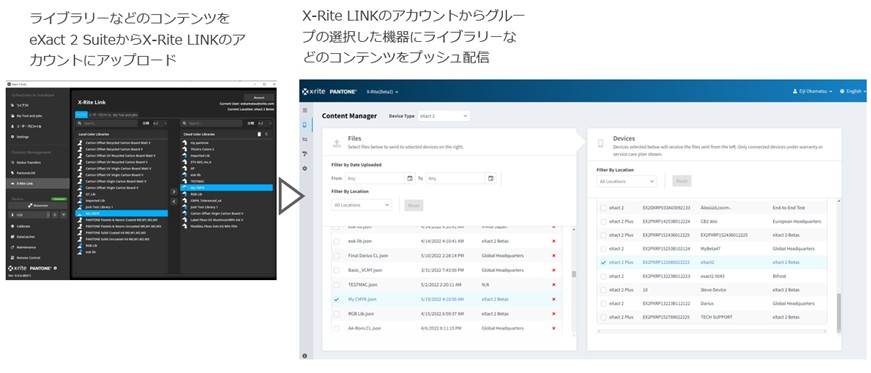

また,X-Rite LINKを使用することで,ファイルをメールで転送することなく,マイツールのシェアが可能になります。 詳しくはX-Rite LINKをご参照ください。

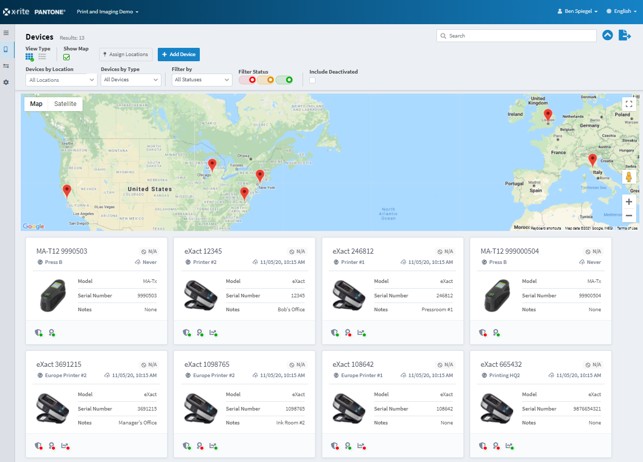

24. X-Rite LINKって何ができますか?

トップへ戻るX-Rite LINKはクラウドベースのエックスライト装置の管理システムで,以下のことが可能になります。

- 登録装置の一括管理

- NetProfilerの適用確認

- 登録装置情報の公開

- ライブラリやジョブ,マイツールのプッシュ配信

- 組織に対するユーザー追加登録

eXact 2を購入後,X-Rite LINKへの登録作業を実施することで利用が可能になります。

(X-Rite Linkの登録方法は,「X-Rite LINKを使用するにはどうすればいいですか?」を参照してください。)

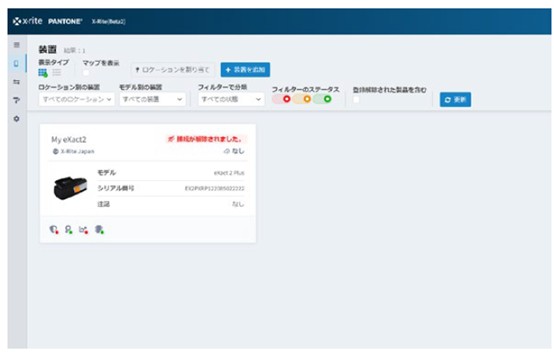

<登録装置の一括管理>

保有・登録した装置は,↑のようにリスト表示されます。装置の管理では各装置に対して↓のような項目を確認できます。

• 保有機器情報

- 機器名

- シリアル番号

- 配備場所

• 機器の健康状態

- 保証期間

- サービスケアプランの適用状況

- メーカー再校正の履歴

- NetProfilerの適用状況と履歴

• サービス管理(現在,日本からはご利用いただけません。)

- サービスレコード

- サービス統計

- サービスリクエスト

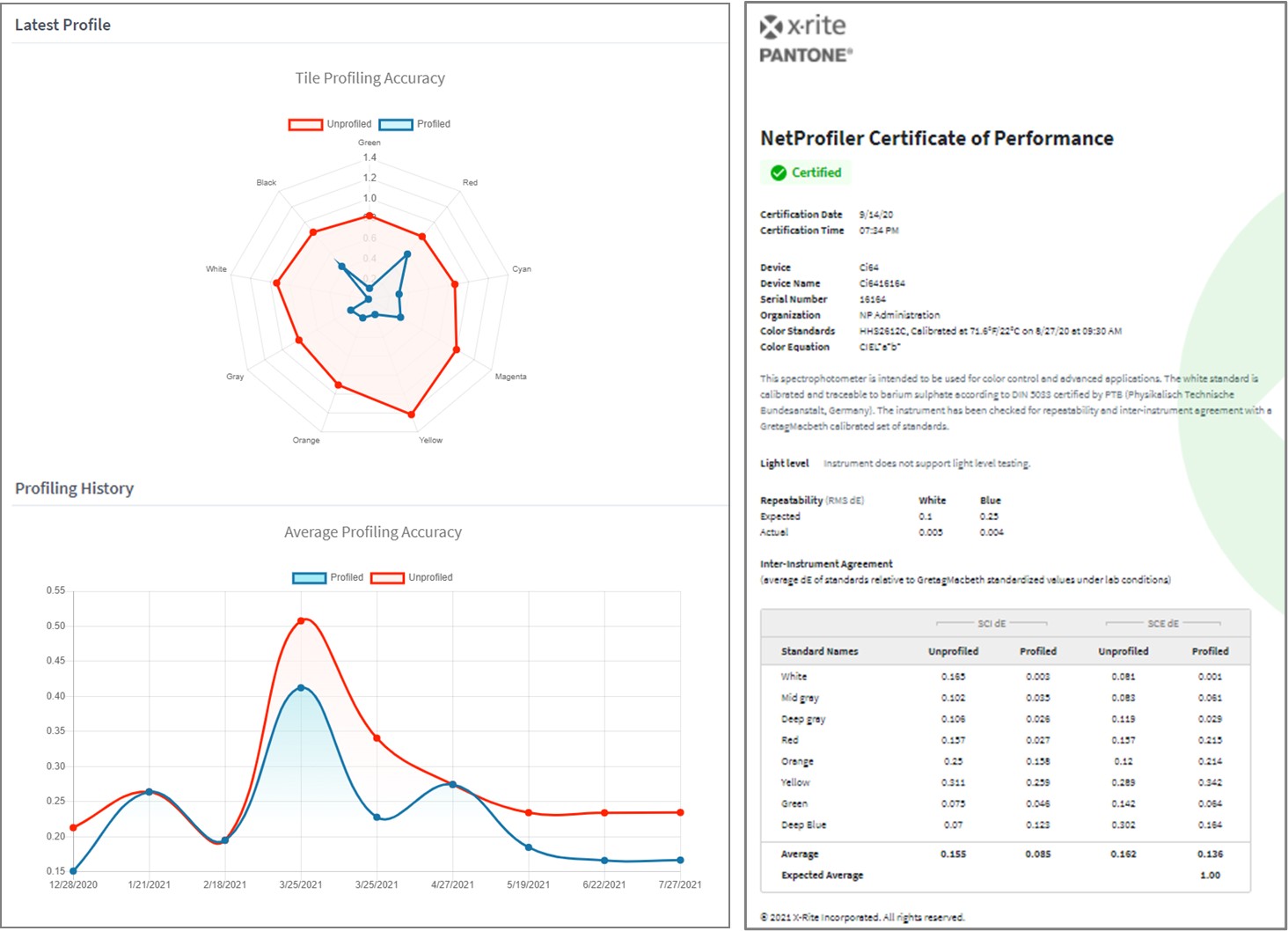

<NetProfilerの適用確認>

NetProfilerの適用状況と履歴では↓のようなグラフや校正証明が確認できます。

<登録装置情報の公開>

登録装置情報を他のX-Rite LINKに対して公開することが可能です。

<ライブラリやジョブ、マイツールのプッシュ配信>

ライブラリ配信のイメージ

25. eXact 2 のWi-Fiは5GHz/2.4GHzの両方で使用できますか?

トップへ戻るいいえ,2.4GHzの周波数帯域でのみご利用いただけます。

ネットワークに 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯を組み合わせた単一の SSID を使用する場合は、

ルーターやネットワーク装置の設定から 5 Ghz 帯を一時的に無効にしてから、装置を接続してください。

装置を接続すると、5 Ghz 帯を再度有効に設定できます。

26. eXact 2 のWiFi接続をVANのネットワーク環境で使用できますか?

トップへ戻るVPN が有効になっている場合、eXact2 をWiFi接続で使用することはできません。

VPN に接続したままにする必要がある場合は、USB 経由で接続する必要があります。

27. eXact 2 はPantone Visualizerに接続できますか?

トップへ戻るいいえ,現在, eXact 2はPantone Visualizerに直接接続することはできません。

Visualizerに測定データを取り込むには,一度,eXact 2 Suiteで測定色をライブラリ登録し、

cxfデータで書き出すことでPantone Visualizerに取り込んで使用することが可能です。

28. eXact 2 で使用可能な主なソフトウエアを教えて

トップへ戻るエックスライトが提供するeXact 2 と接続が可能なソフトウエアには以下のような製品があります。

| ソフトウェア名 | 付属/オプション | 用途・機能 |

|---|---|---|

| eXact 2 Suite | 付属 | データ書き出し機能の DataCatcher をはじめ、ライブラリ管理、ジョブ管理、PantoneLIVE 管理など |

| NetProfiler | オプション | eXact 2 測定精度の確認と最適化ツール |

| ColorCert | オプション | 印刷品質管理・レポーティングソフトウェア ブランドとのコミュニケーション対応 |

| MeasureColor | オプション | 印刷品質総合管理ソフトウェア |

| Autura Ink | オプション | インク CCM + インク色品質管理 |

| IFS 6 | オプション | インク CCM |

| Color iQC | オプション | 色彩管理総合ソフトウェア |

| Color iMatch | オプション | 塗料・プラスチック・テキスタイル向け CCM |

| ソフトウェア名 | 付属/オプション | クラウド/スタンドアロン | 永久ライセンス/年間サブスク |

|---|---|---|---|

| eXact 2 Suite | 付属 | スタンドアロン | 無償 |

| NetProfiler | オプション | クラウド/スタンドアロン | 年間サブスク |

| ColorCert | オプション | スタンドアロン | 年間サブスク |

| MeasureColor | オプション | スタンドアロン | 年間サブスク |

| Autura Ink | オプション | クラウド | 年間サブスク |

| IFS 6 | オプション | スタンドアロン | 永久ライセンス |

| Color iQC | オプション | スタンドアロン | 永久ライセンス/年間サブスク |

| Color iMatch | オプション | スタンドアロン | 永久ライセンス/年間サブスク |

これ以外にも,サードパーティーが提供する様々なソフトウエアが接続可能です。

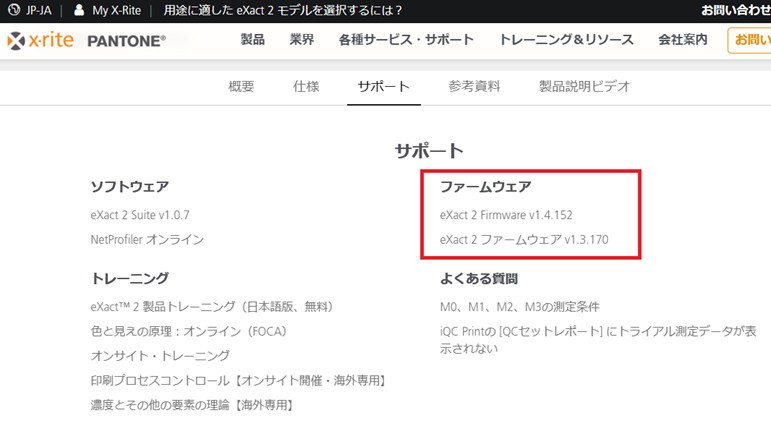

29. eXact 2 ファームウエアのアップデート方法

トップへ戻る1. X-Riteのホームページから最新のファームウエアをダウンロードします。

2. 下のリンクにアクセスし「サポート」タブで最新バージョンをダウンロードしてください。

https://www.xrite.com/ja-jp/categories/portable-spectrophotometers/exact-2

3. eXact2 Suiteを起動します。

(eXact 2 Suiteがインストールされていない場合は,最初にeXact 2 Suiteをインストールしてください)

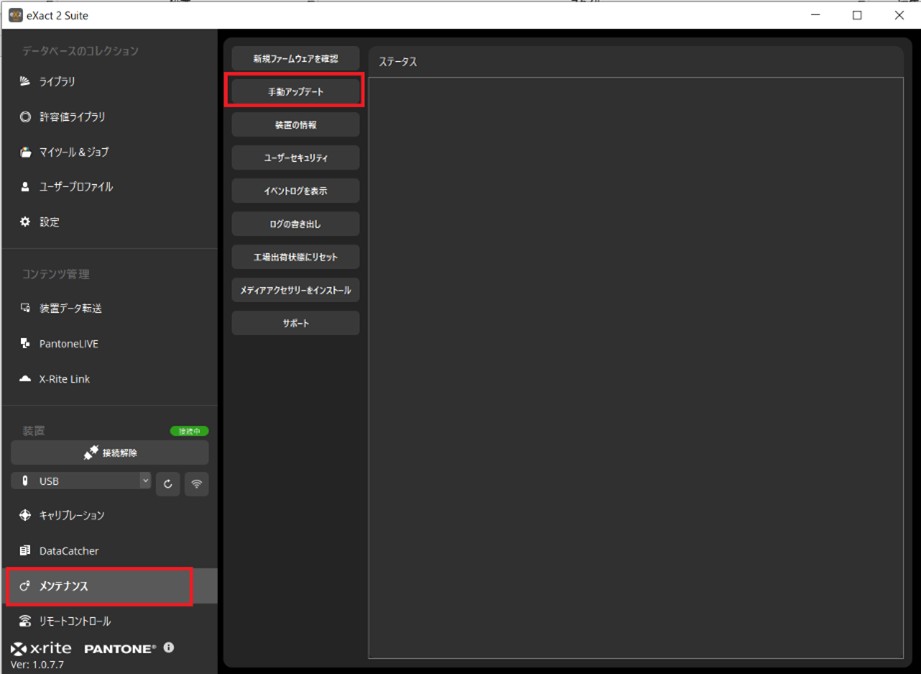

4. 左のメニューから「メンテナンス」を選択します。

5. 表示されるリストから「手動アップデート」を選択します。

(eXact2 Suiteの利用には,あらかじめ接続しているeXact2 の製品登録が必要です)

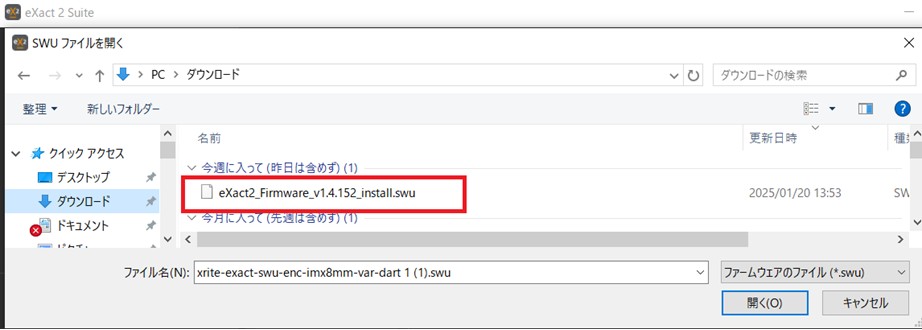

6. ファイルダイアログが開いたらダウンロードした最新の.swuファイルを選択して「開く」をクリックします。

7. ファームウエアのアップデートが始まります。

アップデート完了には15分程度かかります。(状況やPCにより異なります)時間に余裕のある時間帯で実施してください。

30. eXact 2 の終了方法

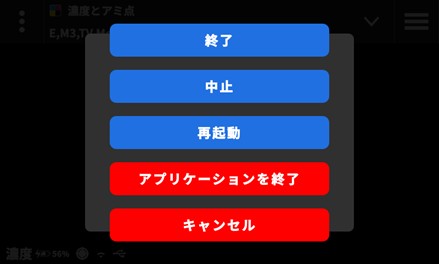

トップへ戻るeXact2を終了するには装置後ろの電源ボタンを1秒以上長押しします。

下のような画面が表示されたら、「終了」をタップして装置をOFFにすることができます。

アプリケーションがeXact 2と接続を確立している場合,↓のような表示になります。

この場合にも「終了」をタップして装置をOFFにすることができます。

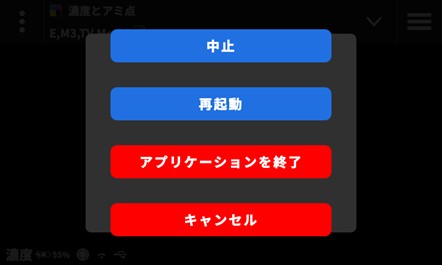

充電スタンドにセットして充電中で(スタンドのLEDが青に点滅中)、終了のない下の画面が表示された場合,

ファームウエアのバージョンが古い可能性があります。(最新のファームウエアバージョンでは必ず「終了」が表示されます)

最新のファームウエアにアップデートをお勧めします。この画面が表示された場合、「中止」を選択して充電を継続します。

この画面が表示された場合、強制的に装置を終了するには、装置後ろの電源ボタンを10秒以上長押しします。

31. eXact 2 がフリーズした際の強制終了方法

トップへ戻るeXact 2がフリーズして表示画面が固まってしまった場合、電源ボタンを10秒長押しすることで強制的にシャットダウンすることができます。

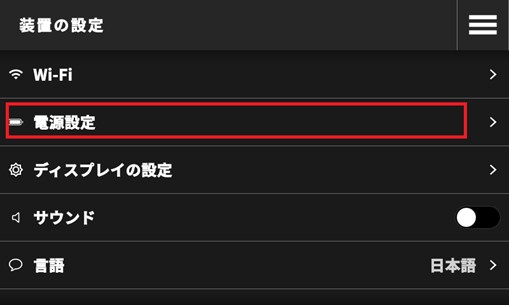

32. eXact 2 の電源設定について

トップへ戻るeXact 2の電源設定を設定をカスタマイズすることで,バッテリの消耗を抑制したり

使い勝手を向上することが可能です。

電源設定を変更するにはメインメニューから「装置の設定」をタップします。

「電源設定」をタップします。

電源設定の項目と設定値が表示されます。

それぞれの項目と値の詳細は以下のようになります。

• ターゲットのタイムアウト:

バッテリーをセーブするために、装置のターゲットモード(ビデオ表示)を維持する時間(詳細表示に戻るまでの時間)を設定します。

これは 15 秒から 60 秒まで 1 秒単位で設定します。

既定では 15 秒に設定されています。

(15秒をお勧めします。長くするとバッテリーの消耗に影響します)

• アイドル時間:

バッテリーをセーブするために、ディスプレイがスリープモードになるまでの時間を設定します。

バックライトは暗くなりますが、ディスプレイはまだ読み取れます。

15 秒から 1800秒まで 15 秒単位で設定します。

既定では 60 秒に設定されています。

USB状態:アクティブが継続されます

WiFi状態:アクティブが継続されます

<ディープ アイドル状態>

バックライトがオフになります。

アイドル状態に入ってから 15 秒後に入ります (ユーザーでは設定できません)。

USB状態:アクティブが継続されます

Wi-Fi状態:アクティブが継続されます

• 停止(サスペンド)までの時間:

バッテリーをセーブするために、装置が停止(サスペンド)モードになるまでの時間を設定します。

ディスプレイをタップすると装置が起動します。

15分から5時間を15分単位で設定するか、

または「なし」に設定することも可能です。

既定では 30 分に設定されています。

(停止をしないとバッテリーチャージが継続的に失われます)

最も深い省電力状態になり、最新の状態が RAM に退避されます。

画面に触れるか、電源ボタンまたは測定ボタンを押すと、サスペンド モードからアクティブ状態に戻ります。

USB状態:オフ

WiFi状態:オフ

再開後,eXact2 Suiteは USB を自動的に再接続しますが、WiFi は自動接続しません。

• シャットダウンまでの時間:

バッテリーの寿命を維持するために、装置の電源が OFF になるまでの時間を設定します。

電源ボタンを押すと装置が再起動します。

ドックから外されている場合、シャットダウンまでの時間になると、ユニットは自動的にオフになります。

ドック上にある場合、ユニットの電源をオフにしないでください。

1時間から 10時間を 1 時間単位で設定するか、

または に「なし」に設定することが可能です。

既定では 1 時間に設定されています。

• ドッキングステーション上で高速充電

アイコンをタップし、この機能を有効または無効に切り替えます。

この設定は、AC アダプターを接続したドッキングステーションでの充電速度を速めます。

ユニットがドックにある場合:高速充電スイッチがオンで、ユニットはアイドル モードに入ってから 1 分後にサスペンド モードになり、

サスペンドまでの時間の設定は無視されます。 この電力状態により、高温でも最速の充電時間が可能になります。

サスペンドモードになるとPCとの接続は解除されます。

ドックから外されている場合:このスイッチは機能しません。

既定では無効に設定されています。

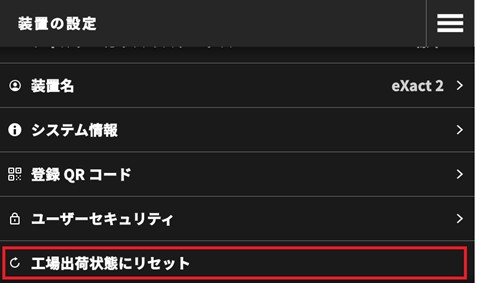

33. 工場出荷状態へのリセット方法

トップへ戻る装置の状態が不安になったり,動作がおかしかったりする場合は装置を工場出荷状態にリセットします。

工場出荷状態にリセットする方法は,メインメニューから[装置の設定]を選択します。

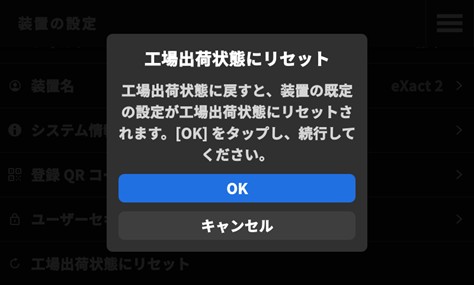

リストから[工場出荷状態にリセット]をタップします。

[OK]をタップすることで,装置が工場出荷状態にリセットされます。

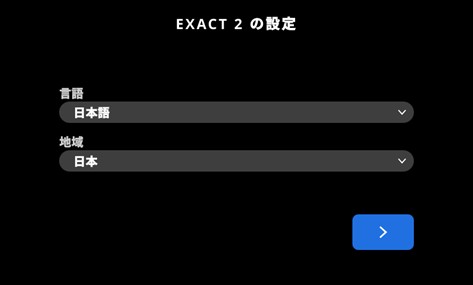

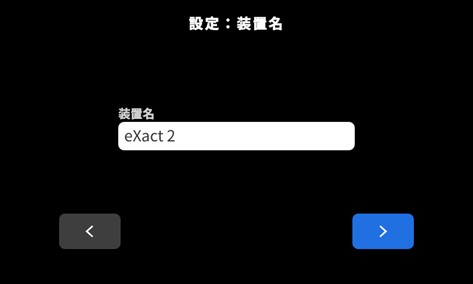

購入時と同様に初期設定を選択します。

装置の名前を入力します。

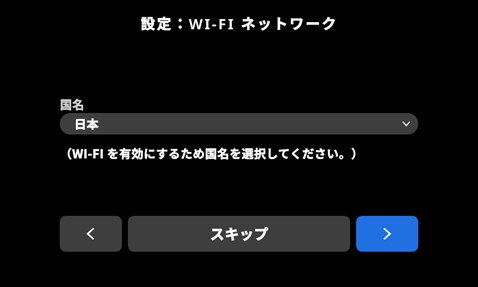

Wi-Fi設定をセットします。(ここではスキップします)

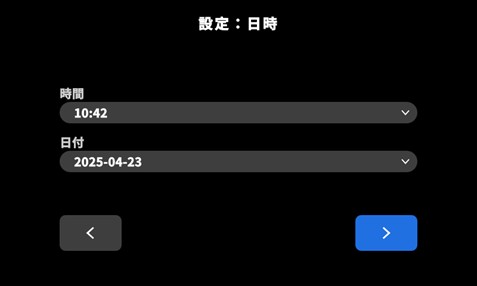

日時を設定します。

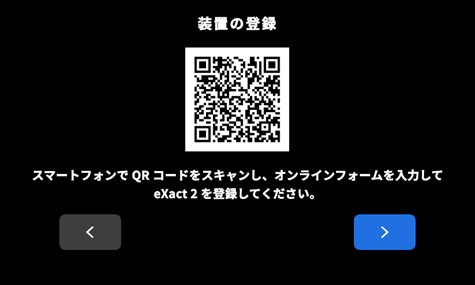

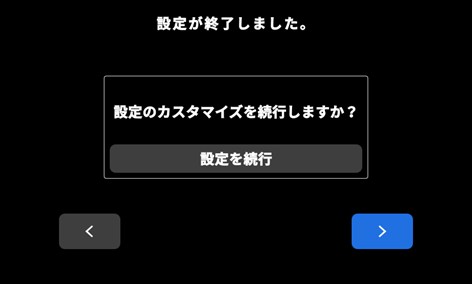

リセット時には装置の登録は不要です。

[測定を続行]をタップすると,再起動後,装置の設定モードに入ります。

[>]をタップすると,再起動後,既定の設定でカラーの測定モードに入ります。

工場出荷状態にリセットすると,装置の設定は既定の状態に戻されます。 また,装置上に保存されていたライブラリやジョブ,マイセットはすべて消去されます。 (工場出荷時に既定でセットされているライブラリ,ジョブは消去されません。)

34. My X-Riteアカウントの登録方法

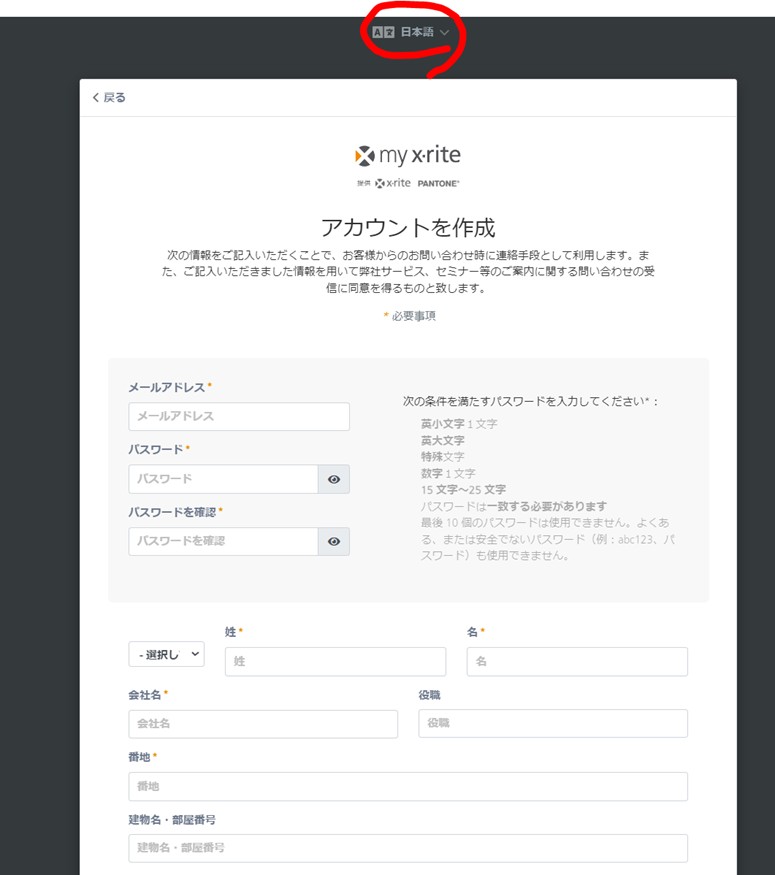

トップへ戻るMy X-Riteアカウントはどなたでも登録可能です。

My X-Riteアカウントを登録するには,下のリンク先にアクセスします。

https://account.xrite.com/Account/Register?referer=https://my.xrite.com

↓のような画面が表示されます。

必要に応じて「日本語」に切り替えます。

「*」のしるしの項目をすべて記入してください。

パスワードの作成には↓の条件を満たす必要があります。

- 英小文字1文字

- 英大文字

- 特殊文字

- 数字1文字

- 15 文字~25 文字

全ての項目を入力したら一番下の「登録」をクリックします。

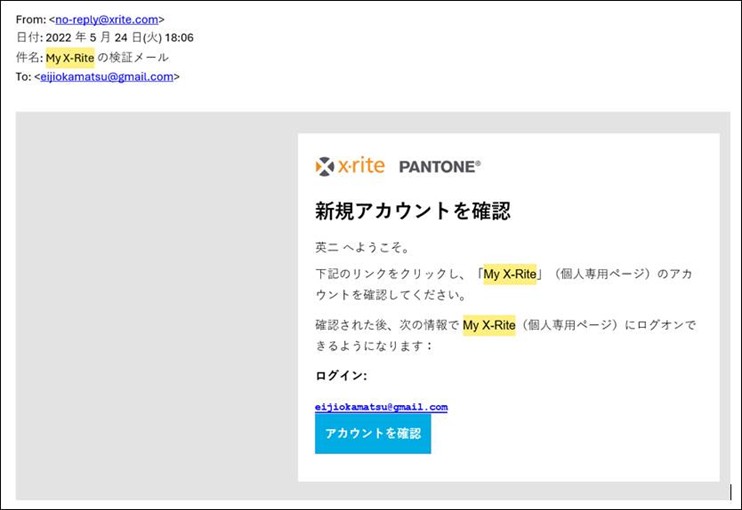

入力したメールアドレスにX-Rite [no-reply@xrite.com]から↓のようなメールが届きます。

届かない場合は「迷惑メール」のフォルダーもご確認ください。

届いたら「アカウントを確認」をクリックしてください。

My X-Riteアカウントが新規作成され登録されます。

35. eXact 2の製品登録方法(スマートフォン)

トップへ戻るeXact 2 の製品登録はスマートフォンで簡単に実施できます。

<はじめに> 製品登録を実施する前にMy X-Riteアカウントへの登録が必要です。

「My X-Riteアカウントの登録方法」を参照して,事前にMy X-Rite アカウントを登録してください。

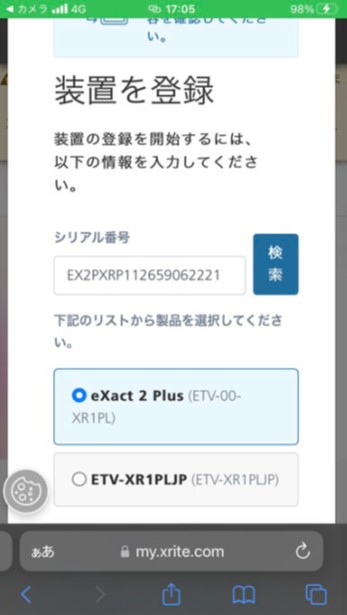

eXact 2 のメインメニューから[装置の設定]>[登録QRコード]を選択します。

装置に表示されたQRコードをスマホで撮影、リンク先をタップします。

日本語表示になっていない場合、ログイン画面上の言語切り替で、日本語を選択します。

ユーザー名とパスワードを入力してログインし製品登録に進みます。

登録するeXact 2 のシリアルが自動的に入力されます。装置のモデル名を選択し、[次へ]をタップします。

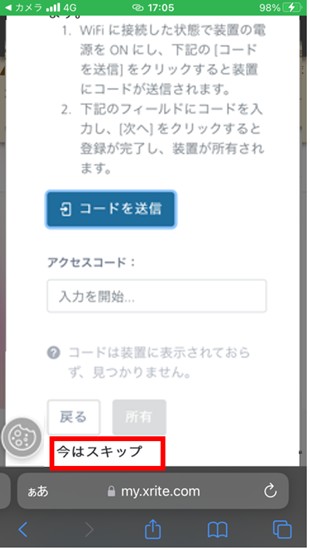

「今はスキップ」をタップすると製品登録が完了します。

eXact 2 のWi-Fi設定が設定されている場合、X-Rite Linkへの登録が可能になります。「X-Rite Linkの登録方法」を参照してください。

36. eXact 2の製品登録方法(PC)

トップへ戻るeXact 2 の製品登録はスマートフォンで簡単に実施できますが,PCのインターネットからも登録可能です。

<はじめに> 製品登録を実施する前にMy X-Riteアカウントへの登録が必要です。

「My X-Riteアカウントの登録方法」を参照して,事前にMy X-Rite アカウントを登録してください。

下のURLからMy X-Riteのホームページへアクセスします。

https://my.xrite.com/

My X-Riteアカウントでログインします。

装置の項目から「装置を新規登録」をクリックします。

「ハードウエア/装置」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

装置のシリアル番号を入力して「検索」をクリックします。

装置のモデル名を選択し[次へ]をクリックします。

今はスキップをクリックすると製品登録が完了します。

eXact 2 のWi-Fi設定が設定されている場合、X-Rite Linkへの登録が可能になります。

「X-Rite Linkの登録方法」を参照してください。

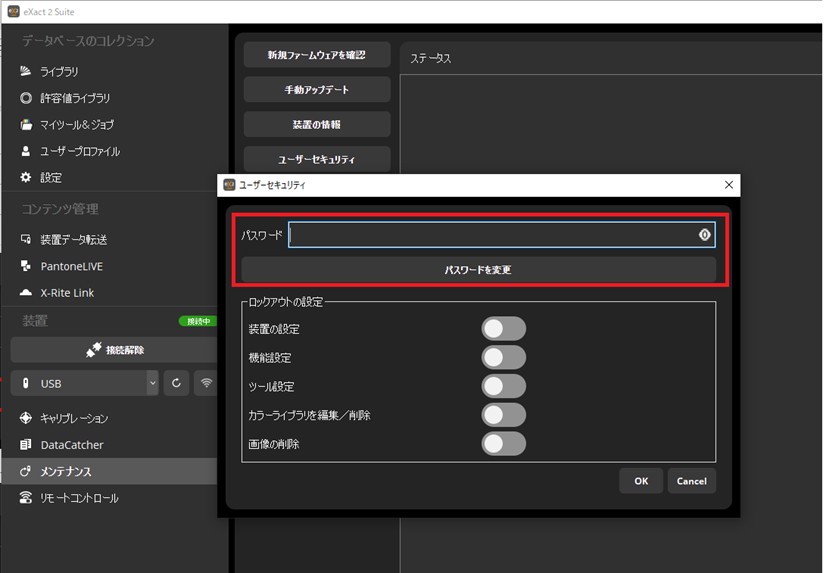

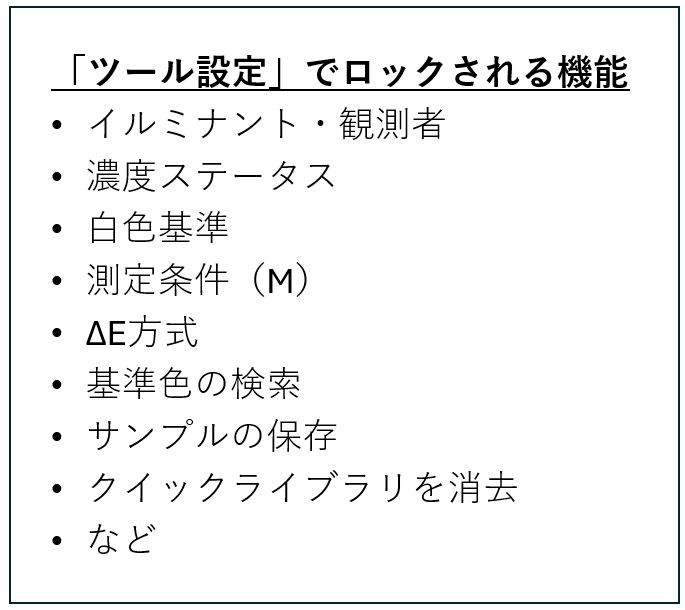

37. ユーザーセキュリティの設定

トップへ戻るユーザーセキュリティで設定変更などの操作をロックすることが可能です。

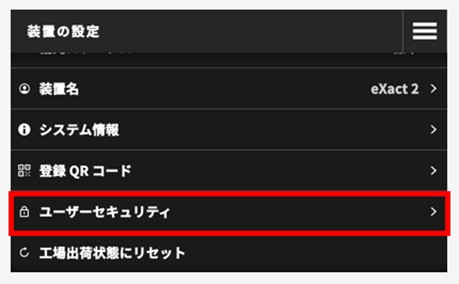

メインメニューの「装置の設定」を選択します。

リストから「ユーザーセキュリティ」を選択します。

「装置の設定」をONにすると「装置の設定」内で指定する全ての項目をロックして変更できないようにします。

「機能設定」をONにすると,各項目の「機能設定」で指定する全ての項目をロックして変更できないようにします。

「ツール設定」をONすると,右枠内のような設定がロックされ変更できなくなります。

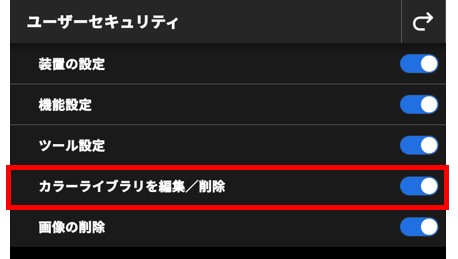

「カラーライブラリを編集/削除」をONにすると,カラーライブラリ内での編集及び削除ができなくなります。(追加は可能)

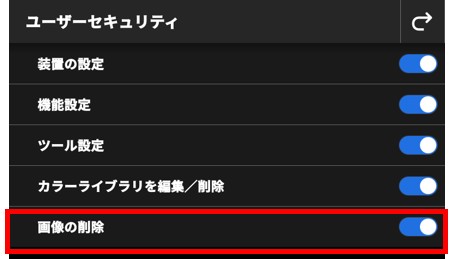

「画像の削除」をONにすると,デジタルルーペやスクリーンショット内での画像の削除ができなくなります。

設定の変更時には常にパスワードの入力が求められます。

パスワードを入力することでロックが解除されます。

パスワードが分からなくなったり,変更したりする場合、eXact 2 をeXact 2 Suiteに接続し「メンテナンス」の「ユーザーセキュリティ」を選択し

表示される画面で新しいパスワードを入力して「パスワードを変更」をクリックすることで新しいパスワードを登録することが可能です

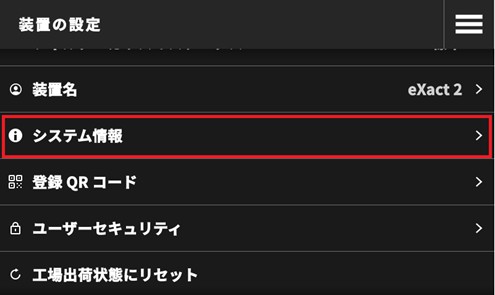

38. シリアル番号とファームウエアバージョンの確認方法

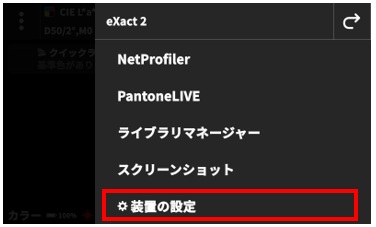

トップへ戻る装置のシリアル番号やファームウエアバージョンを確認するには、メインメニューから「装置の設定」をタップします。

表示されるリストから「システム情報」をタップします。

システム情報画面にファームウエアバージョンおよびシリアル番号が表示されます。

39. キャリブレーションの実施方法

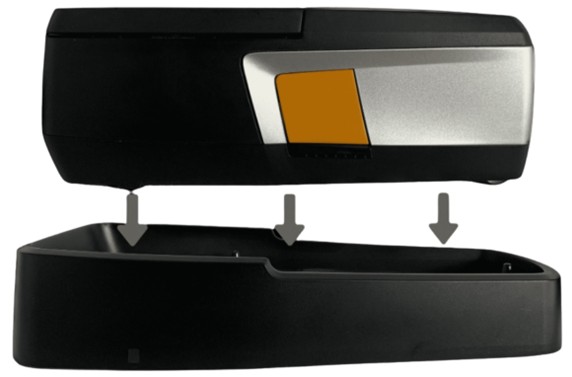

トップへ戻るキャリブレーションは,eXact 2 本体をドッキングステーション上に載せた状態で実施します。

ドッキングステーションの白色校正板は装置を載せてない状態ではダストカバーがかかっています。

装置が上に乗ることで,白色校正板が露出します。

装置をドッキングステーションに乗せます。

装置をドッキングステーションに乗せた状態

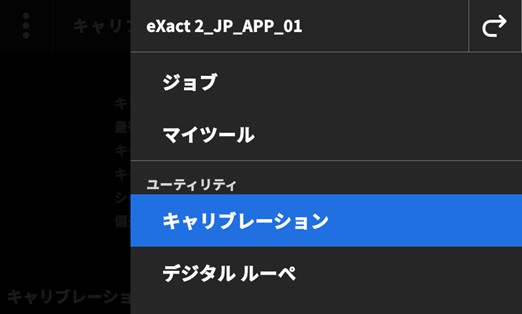

メインメニューから「キャリブレーション」を選択します。

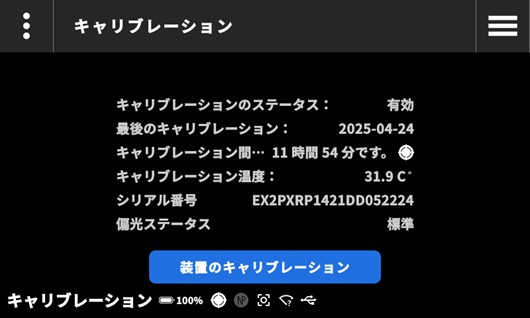

「キャリブレーション」ボタンをタップします。

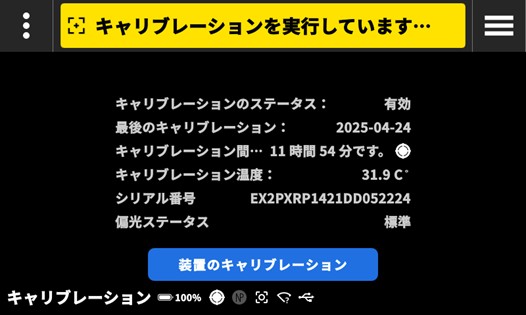

キャリブレーションが実行されます。

キャリブレーションはシリアル番号か異なる他のeXact 2 のドッキングステーションでも実施可能です。

キャリブレーションのデータはドッキングステーション先頭のQRコードに記録されています。

このため,このQRコードをeXact 2 のカメラで読むことができない場合,キャリブレーションエラーとなります。

キャリブレーションが失敗する場合,QRコードに汚れが無いかをご確認ください。

TIPS:カメラがQRコードを読み込まない場合,eXact本体の後ろを少し押すことでQRコードを認識することがあります。

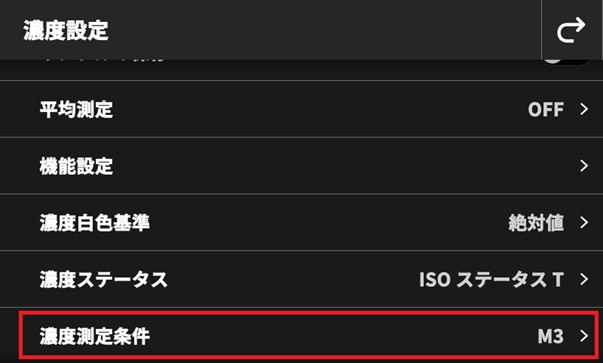

40. 濃度設定の確認と変更方法

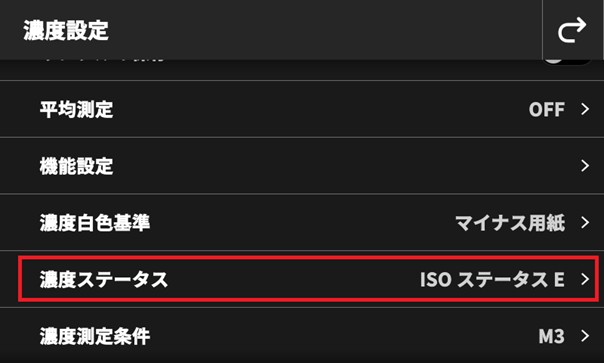

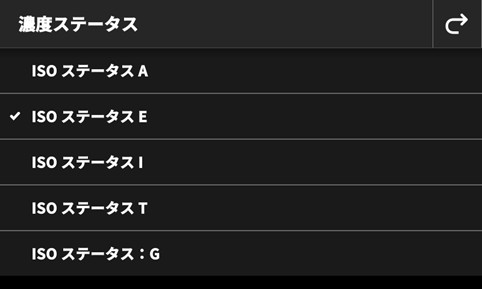

トップへ戻る濃度測定には3つの主な設定項目があります。

- 濃度ステータス(印刷ではステータスT・E・Iのいずれかが使用されます。)

- 濃度白色基準(絶対値・マイナス用紙)

- 濃度測定条件M(M0・M1・M2・M3)

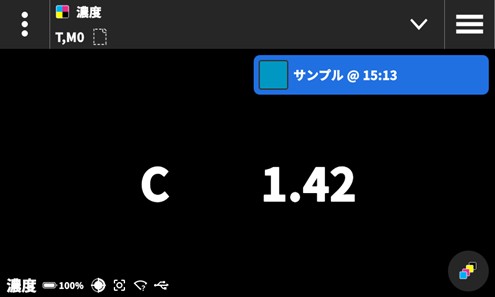

eXact 2 の濃度測定時には,濃度表示画面の左上に現在の測定条件が表示されます。

下の例では,<濃度ステータス=E,濃度白色基準=マイナス用紙,濃度測定条件M=M3> がセットされています。

設定を変更するには左上の設定アイコンをタップします。

「濃度設定」画面が表示されます。

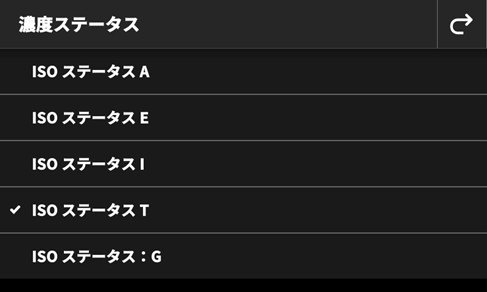

濃度ステータスを変更するには「濃度ステータス」をタップします。

ココでは(例)として「ステータスT」に変更します。

右上の「戻る」アイコンで前の画面に戻ります。

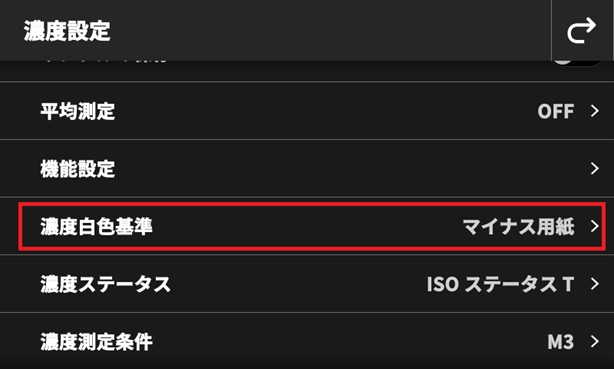

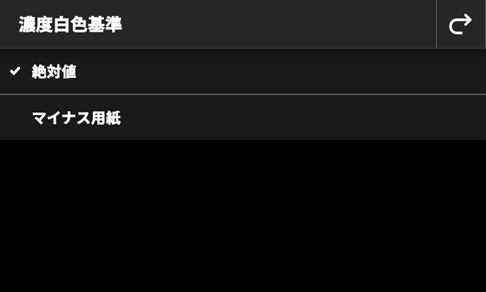

濃度白色基準を変更するには「濃度白色基準」をタップします。

ココでは(例)として「絶対値」に変更します。

濃度測定条件を変更するには「濃度測定条件」をタップします。

ココでは(例)として「M1」に変更します。

注意:ココで指定されるMの条件は濃度値に対してのみ適用されます。L*a*b*などの色彩値のMは別途,色彩値測定条件で指定する必要があります。

戻るアイコンで測定画面に戻ると,右上の表記が<濃度ステータス=T,濃度白色基準=絶対値,濃度測定条件M=M1> に変更されています。

濃度白色基準は「マイナス用紙」の表示がない場合、絶対値になります。

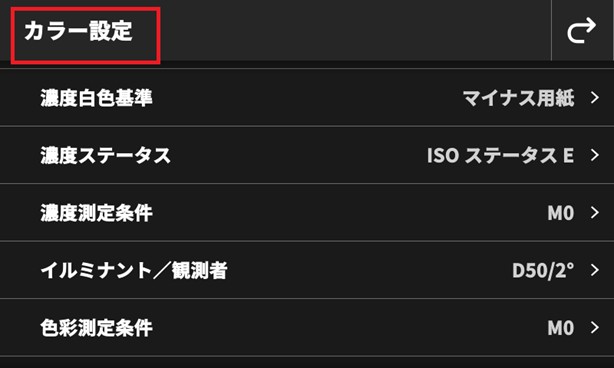

上に述べた,設定の変更は「濃度」モードに対する設定変更です。

「カラー」モードにおける濃度測定の設定変更は,カラーモード内の「カラー設定」で別途実施する必要があります。

41. eXact2 で濃度値を小数点以下3桁で表示するには?

トップへ戻るeXact 2 の本体の画面上では濃度値は少数点以下2桁までしか表示できません。

小数点以下3桁の濃度値が必要の場合は,eXact 2 SuiteのDataCatcherを使用します。

DataCatcherで書き出される濃度関連データは小数点以下3桁で書き出されます。

注意:eXact 2 Suiteはバージョン1.0.8.66以降をご利用ください。

42. 濃度ステータスって何を選択すればいいの?

トップへ戻る印刷の用途にはT/E/Iのいずれかの濃度ステータスを使用します。

TとEは広帯域の濃度ステータス。Iは狭帯域の濃度ステータスになります。

印刷機のインク濃度管理にはTもしくはEを使用することをお勧めします。

ヨーロッパでは主にEが使用される傾向があります。

アメリカでは主にTが使用される傾向があります。

日本ではEもしくはTが使用されます。

どのステータスでなければいけないということはありませんが、社内では同じステータスに統一して管理することが重要です。

濃度ステータスに関しての詳しい解説はエキスパートブログの「濃度ステータスって何だ?」のパートを参照してください。 https://www.xrite.com/ja-jp/page/popular-color-blogs

43. 全濃度ってどういう意味?

トップへ戻る通常の濃度表示では最も高い濃度を示す主濃度を表示します。

シアンインクのベタパッチを測定すれば,当然,シアン濃度「C」が最も高く,この値が濃度値として表示されます。

しかし,シアンインクにもイエローやマゼンタの要素(光の吸収)が小さいながら存在します。

これらの要素(副吸収)の濃度も全て表示するモードを全濃度と呼びます。

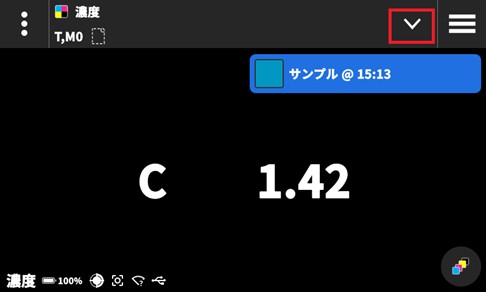

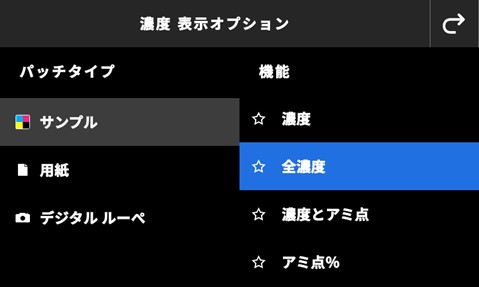

測定モード選択のアイコンをタップします。

「全濃度」を選択します。

シアンインクパッチの主濃度の「C」だけでなく,副吸収による「M」「Y」「K」の濃度も併せて表示されます。

44. 特色の濃度はどうやって測定するの?

トップへ戻る濃度測定の際に,特色インクを測定しても規定ではプロセス印刷のCMYKの主濃度が表示されるようになっています。 特色インクの濃度管理を行う場合,CMYKのうち,最も近いプロセス濃度を使用しても大きな問題にはなりませんが、特色インクのインク量をより感度よく判断するには特色濃度を使用します。

特色インクのプロセス濃度表示

色濃度表示に切り替えるには、右下のフィルタアイコンをタップします。

リストから「スポット」にチェックを入れます。(既定では「自動」にチェックがはいいています。)

特定波長における特色濃度(分光濃度)が表示されます。

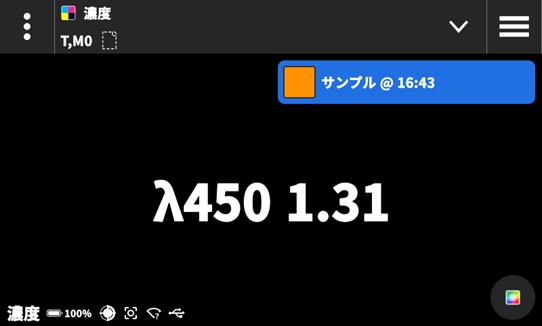

下の例では波長450nmが最大吸収波長になっているので,その波長での濃度という意味です。

「カラー」モードの「濃度」を使用して,濃度比較を実施する際の特色濃度表示の場合、濃度の波長は基準色の波長で固定されて評価されます。

この場合,サンプルの最大吸収波長が基準色の最大吸収波長と異なる場合でも,基準色の最大吸収波長で評価されます。

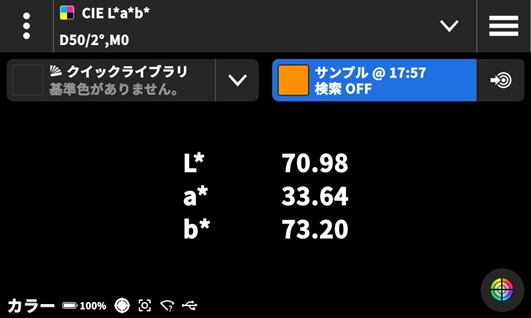

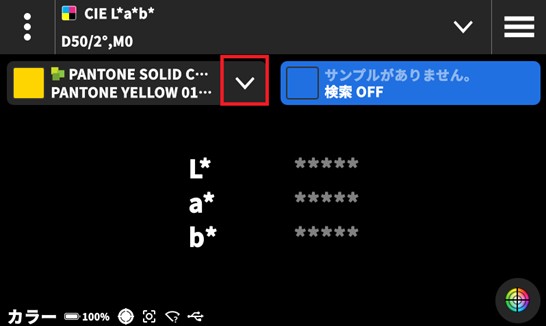

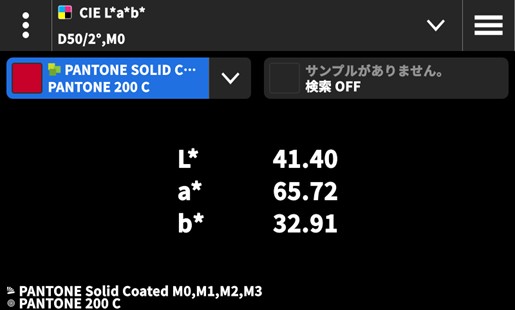

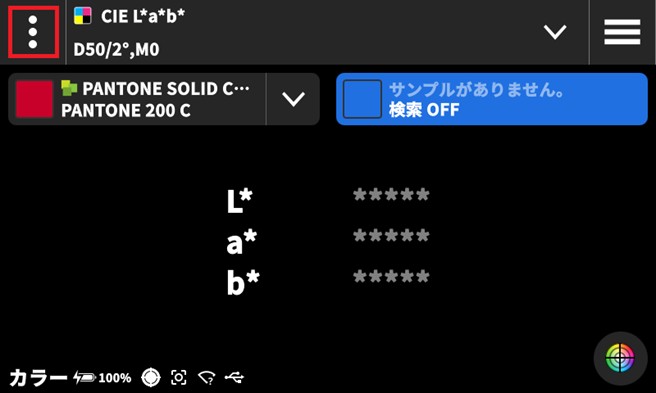

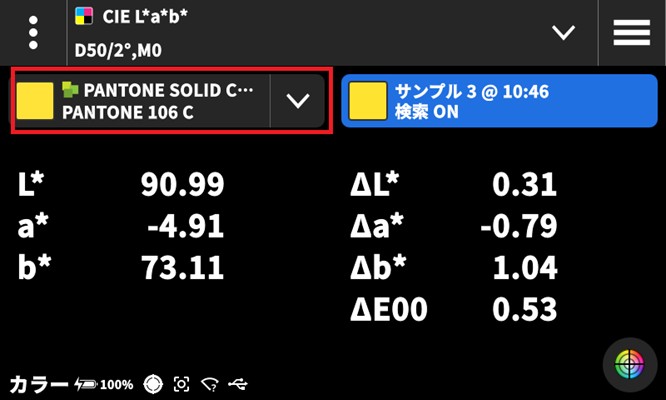

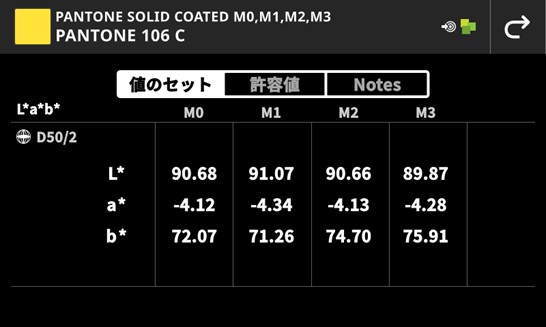

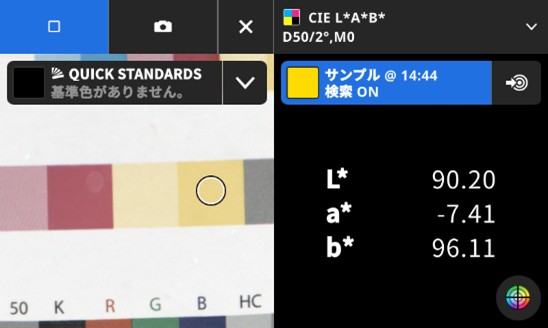

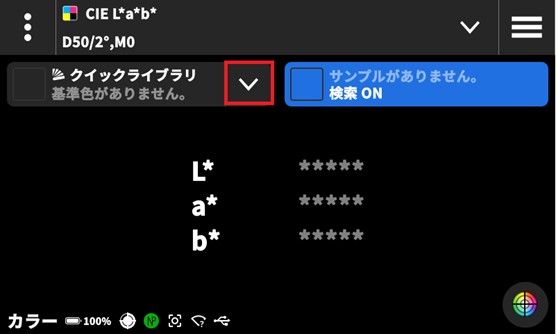

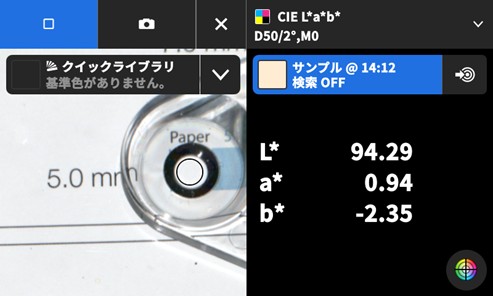

45. 現物基準色とサンプルの色差を簡単に比較するにはどうするの?

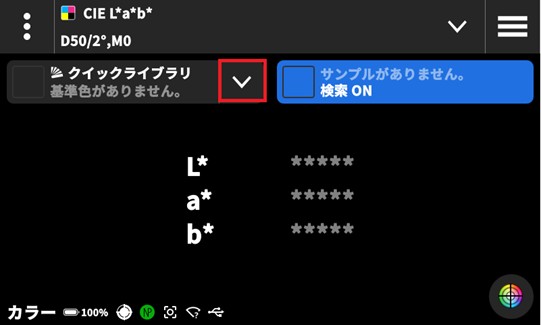

トップへ戻る物基準色とサンプルの色差を簡単に比較するにはクイックライブラリを使用します。

クイックライブラリを使用した簡易比較を実施するには,

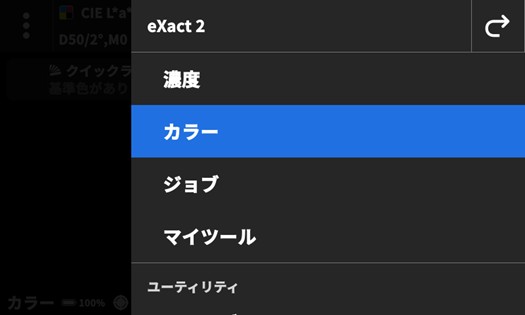

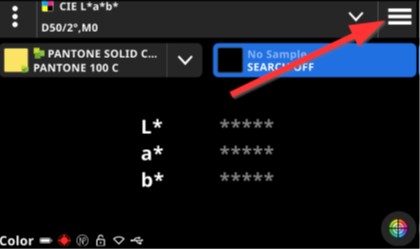

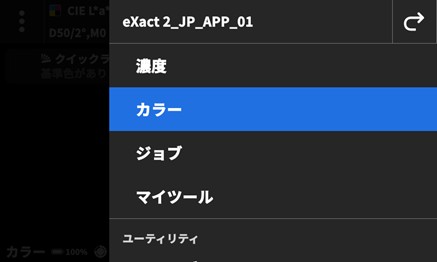

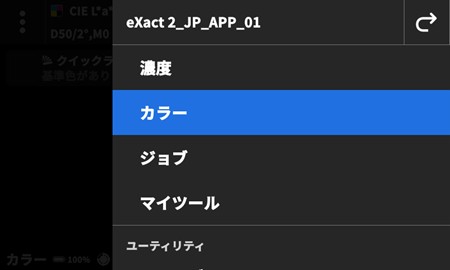

メインメニューから「カラー」モードに進みます。

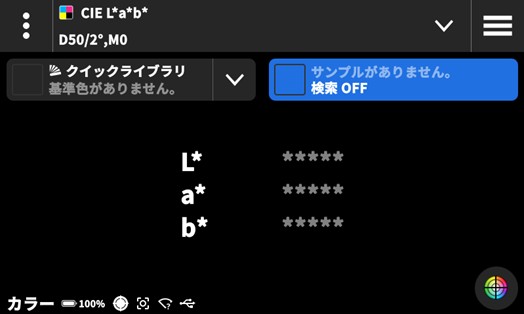

既定では「クイックライブラリ」が選択されています。

「クイックライブラリ」が現在使用中のライブラリに選択されていない場合,

FAQの「使用するライブラリを切り替えるにはどうするの?」を参照してクイックライブラリに切り替えてください。

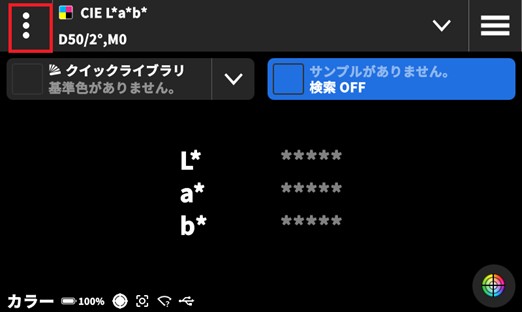

設定アイコンをタップしてカラー設定モードに入ります。

「基準色の検索」をOFFにして基準色の自動近似色選択をオフにセットします。

「戻る」アイコンで測定画面に戻ってから。現物基準色を測定します。

サンプル色名の右横の「◎」アイコンをタップして,クイックライブラリの基準色として登録します。

クイックライブラリの基準色として登録されました。

比較したいサンプル色を測定すると,先ほど測定登録した基準色との色差が表示されます。

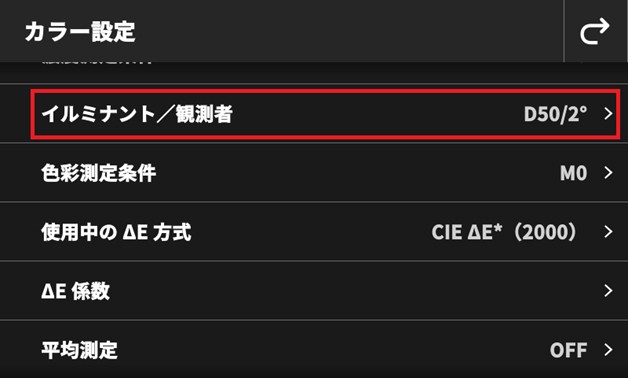

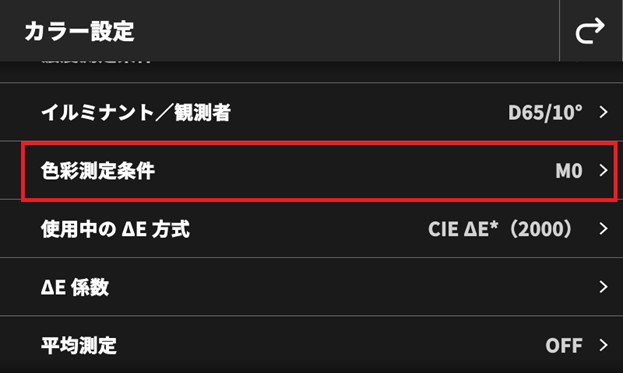

46. Labの設定の確認と変更方法

トップへ戻るL*a*b*の測定値は以下の3つの設定に依存します。(設定が変わると同じ色の測定値でも値が変化します)

イルミナント(A・C・D50・D55・D65・D75・F2・F7・F11・F12)

観測者(2°・10°)

色彩測定条件(M0・M1・M2・M3)

現在のLabの設定は色彩値(L*a*b*など)表示画面の右上に表示されます。

ココの(例)では<イルミナント=D50,観測者=2°,色彩測定条件= M0>がセットされています。

これらの条件を変更するには右上の設定アイコンをタップします。

イルミナントおよび観測者を変更するには「イルミナント/観測者」をタップします。

ココでは「D65/10°」に変更します。

色彩測定条件のMを変更するには「色彩測定条件」をタップします。

ココでは「M1」を選択します。

測定画面まで戻ると,左上の色彩設定表示が<イルミナント=D65,観測者=10°,色彩測定条件= M1>に変更されています。

基準色がL*a*b*入力で<イルミナント=D50,観測者=2°,色彩測定条件= M0>で定義作成されている場合,

現在のL*a*b*設定が<イルミナント=D65,観測者=10°,色彩測定条件= M1>でセットされていると

基準色の値は正しき表示されません。

また,サンプルとの色差は表示されず,サンプル色のL*a*b*値のみが表示されます。

表示設定を基準色の設定と同じ<イルミナント=D50,観測者=2°,色彩測定条件= M0>に戻すと

基準色との色差も表示されるようになります。

47. 測定条件のMは何を選択すればいいの?

トップへ戻る測定条件のMは主に測定器に使用される照明光源のUV光量に関する規格でM0~M3までの4種類があります。

詳細は↓の表のようになります。

| 種類 | 照明に含まれるUV光量 | 用途 |

| M0 | 少ない | 用紙や色材が蛍光発光しない場合に使用します |

| M1パート1 | D50と同等 | 用紙,色材,またはその両方が蛍光発光する場合に使用します |

| M1パート2 | D50と同等 | 用紙が蛍光発光し,色材が蛍光発光しない場合に使用します |

| M2 | 無し | 用紙が蛍光発光し,データからその影響を除去したい場合に使用します |

| M3 | 無し | 表面反射の影響を除去し,色材内部からの反射を測定したい場合に使用します (WETとDRYで同じ濃度値になります) |

eXact 2 ではM0 / M1 / M2 / M3を同時に測定しています。

そのため,濃度測定にM3,L*a*b*測定にM1というように別々のMで表示することが可能です。

色彩測定:

- M0/M1/M2が使用され,通常,M3は使用されません。

- JapanColorではM0が使用されています。

- G7やPSOではM1が主に使用されます。

- 従来の色彩値はM0で測定されています。

- 蛍光増白剤の入っていない用紙ではM0/M1/M2は同じ値になります。

(蛍光色インクではない場合) - 観察照明環境の紫外光量に合わせてM0/M1/M2から選択します。

- M3は調色計算に使用される場合があります。

濃度測定:

- M0/M1/M2/M3が使用されます。

- M3はオフセットインクの枚葉印刷用で,デリバリーでのWETインクの測定用です。(DRYダウンの影響が小さい)

- M0/M1/M2を選択する場合は,色彩測定にあわせてたモードを選択します。

48. 充電チャージについてのTIPS

トップへ戻るeXact 2 は、2 つのモードで充電オプションを提供します。

1. ドッキング ステーションでのワイヤレス誘導充電

2. USB-C ポート経由で直接充電

誘導充電に関する情報

発熱: 誘導充電では USB-C 充電よりも多くの熱が発生します。

安全機構: ドッキング ステーションには、バッテリー温度が 40°C を超えると

20 分間充電を一時停止する安全機能が搭載されており、リチウムイオン バッテリーを保護します。

充電が一時停止されると、ドック インジケーターの点滅が停止し、デバイスの充電 LED インジケーターは点灯しなくなります。

パフォーマンスの問題: 充電中に高温になると、デバイスの応答が遅くなったり、予期せずロックしたりすることがあります。

最新のファームウェア (FW) バージョン 1.3.170 以降では、パフォーマンスの向上とユーザーのカスタマイズのために強化された電源設定が導入されています。

さまざまなユースケースに合わせた調整:

暖かい環境:

電源設定の「ドッキング ステーション上での高速充電」を有効にすると、充電時間が短縮されます。

注意:このモードでは、デバイスが低電力 (サスペンド) モードになり、USB および Wi-Fi 接続が無効になります。

高温環境ではドッキング ステーションから電源を外し、USB-C 経由で充電することを推奨しています。

頻繁に使用する場合:

アイドル モードから復帰するときに初期化画面が表示されないようにするには、電源設定の「アイドル時間」設定を増やします。

すべての電源オプションを最大または「なし」に設定すると、デバイスの速度が向上しますが、バッテリー寿命が短くなります。

電源設定の「ターゲットの タイムアウト」を短縮すると、バッテリー消費も減り、プロセッサへの負荷も軽減されます。

デバイスのパフォーマンスを最適化するために、ビデオ ターゲティング タイムアウトを 15 秒に短縮することを推奨しています。

充電に関する重要な注意事項:

• 電源が供給されているドッキング ステーションは、USB-C 充電よりも優先されます。

USB-C 充電を使用する場合は、ドッキング ステーションから電源を切断してください。

• コンピュータに USB-C ポートがない場合は、最適な充電パフォーマンスを得るために、外部電源の USB-C ハブを使用してください。

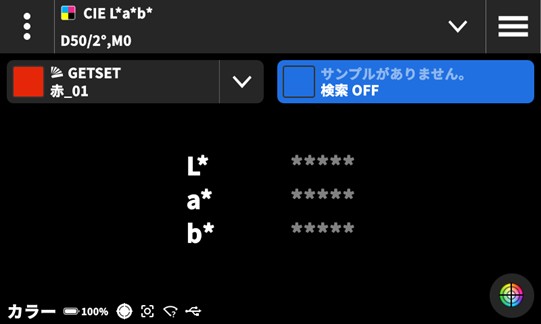

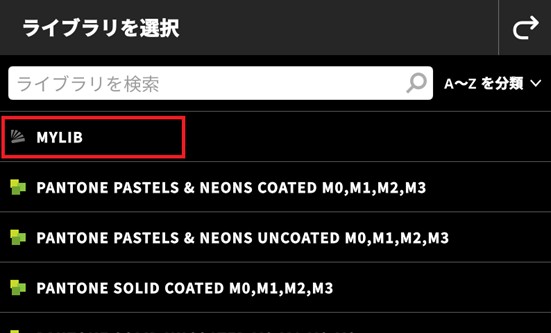

49. 使用するライブラリを切り替えるにはどうするの?

トップへ戻るカラーモードで,現在選択されているライブラリから,使用したいライブラリに切り替えるには,

基準色名の右横の「V」をタップしてライブラリ選択画面に進みます。

ライブラリ名の右の「V」をタップしてライブラリリストを表示します。

使用したいライブラリ名をタップします。(例)「GETSET」

GETSETライブラリに含まれる基準色リストが表示されます。

ライブラリ「GETSET」が現在使用中のライブラリとして設定されました。

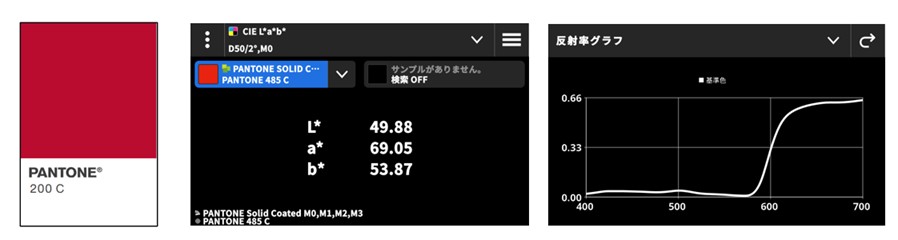

50. PANTONE標準ライブラリの使用方法

トップへ戻るPANTONEは世界中で特色カラーのコミュニケーションに標準ツールとして使用されています。

PANTONE色見本を使用して,製品コンセプトカラーやデザインが作成されます。

このようにPANTONE色によって指定されたカラーを生産現場で再現する際には,

各PANTONEカラーに定義されているデジタルによる数値データによって管理・再現します。

<全てのPANTONEカラーはデジタルによる数値で定義されています。>

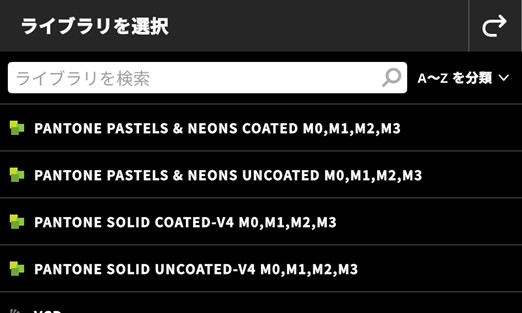

eXact 2には↓の4つのPANTONEライブラリが標準ライブラリとして付属しています。

PANTONEライブラリ内の全てのPANTONEカラーは,数値データを基準色として利用可能です。

<PANTONEライブラリの使用方法>

-

• 特定のPANTONEカラー番号を指定して検索

いずれかのライブラリを選択します。

「基準色を検索」フィールドに使用したいPANTONEカラーの番号を入力します。

入力した番号の含まれるPANTONEカラーが検索されます。

使用したいPANTONEカラー番号を選択することで,そのPANTONEカラーを基準色としてセット

サンプル色と比較することが可能です。

-

• 測定したサンプル色に近似したPANTONEカラーを検索

画面左上の設定アイコンをタップ

カラー設定の「基準色の検索」をONにします。

右上の「戻る」アイコンで測定画面に戻り,サンプル色を測定します。

最も近似するPANTONEカラーが表示されます。

右横の「V」をタップすると,2番目に近いPANTONE カラー,3番目に近いPANTONE カラー・・・

とリストで表示され,それぞれどの程度の色差があるかが表示されます。

「i」アイコンをタップすると,選択したPANTONEカラーのデータおよび情報が表示されます。

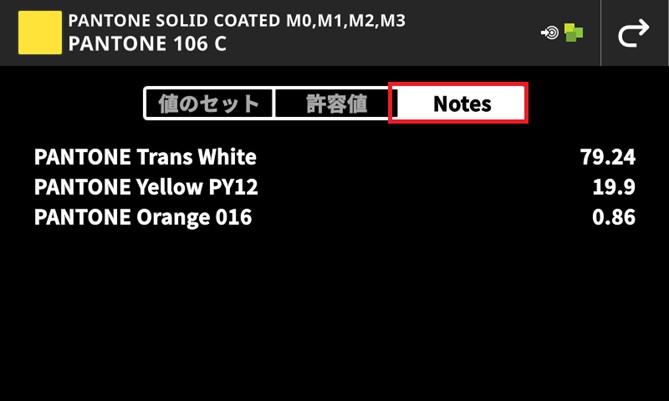

「Notes」をタップすると,PANTONE ベースインクの配合比率が表示されます。

注意:PANTONEベースインクを使用した場合の調色レシピになります。

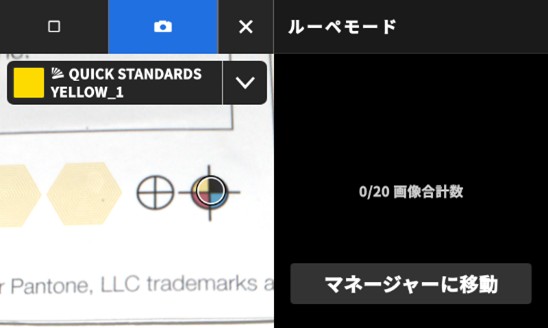

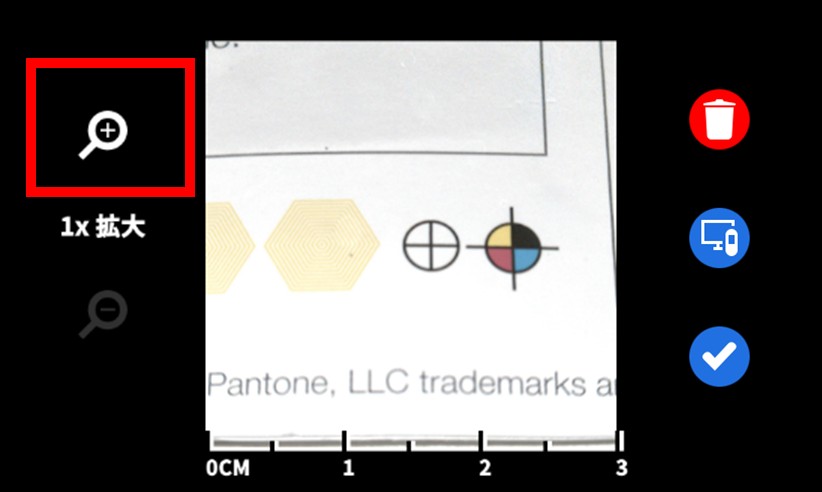

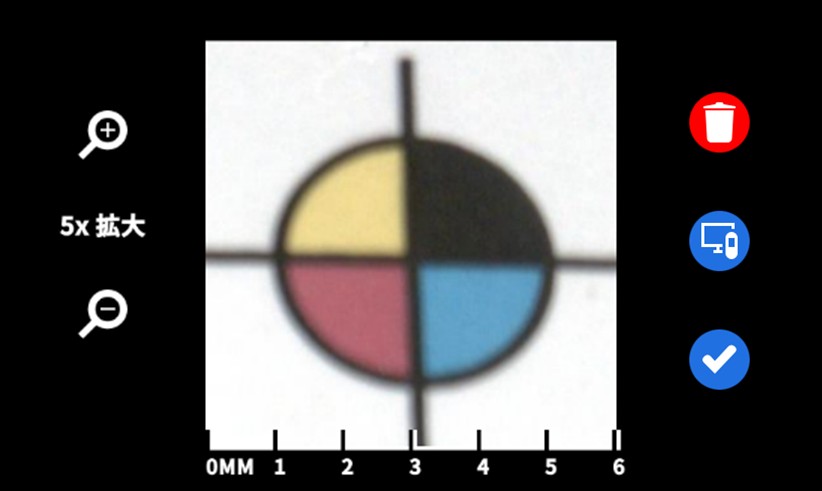

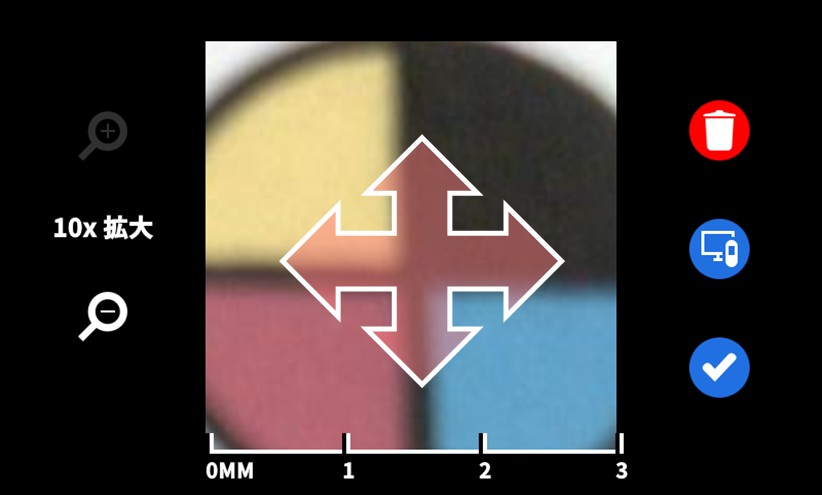

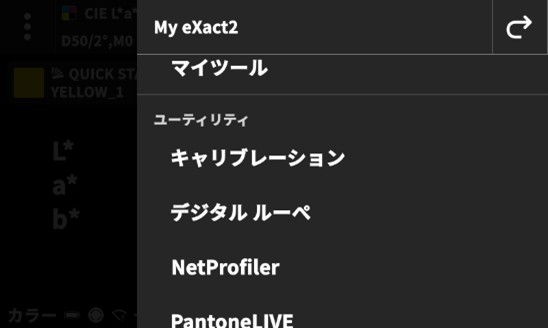

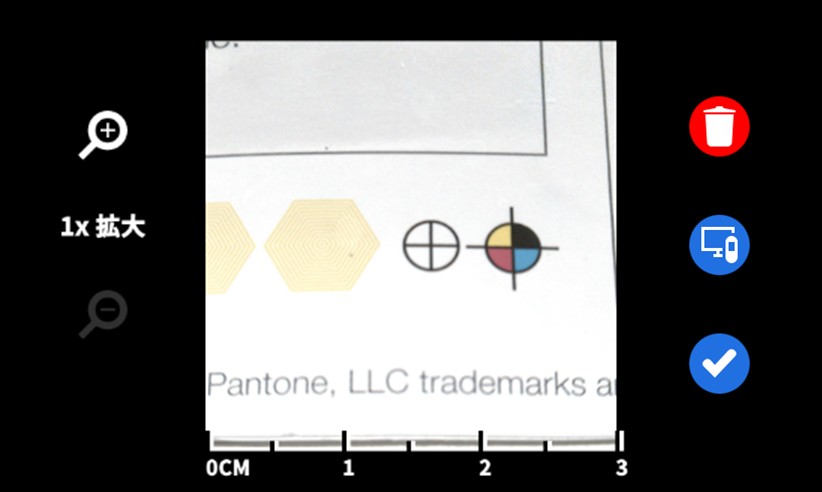

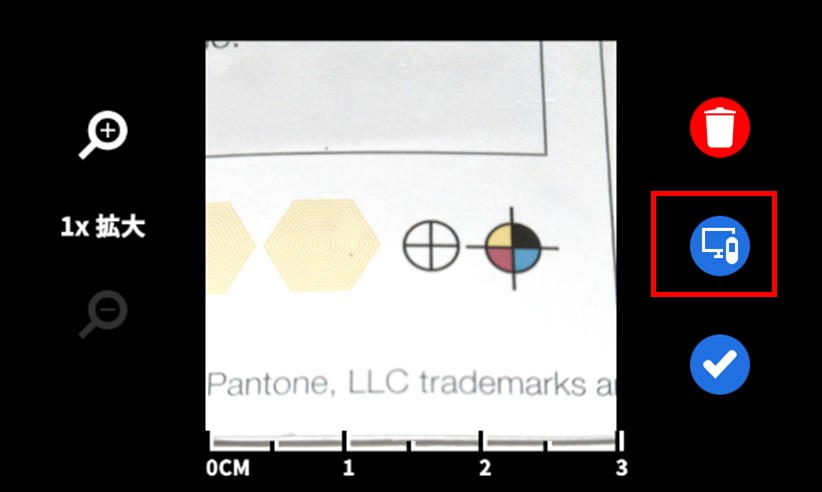

51. デジタルルーペの使い方

トップへ戻るデジタルルーペ機能は見当やスマッジ、アミ点の状態を画像で確認することのできるツールです。

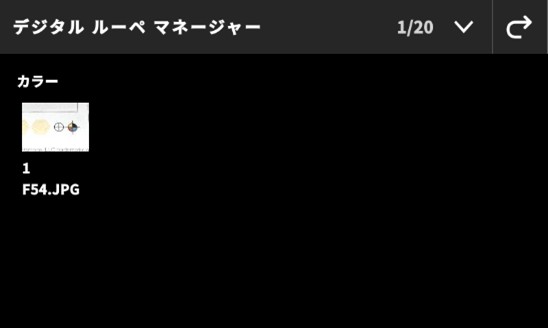

濃度モードやカラーモードから利用できて、最大20画像までを装置内に保存できます。

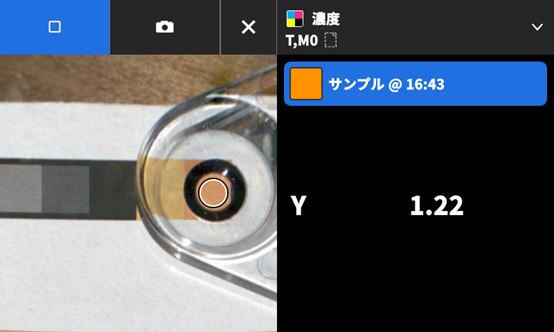

カラーもしくは濃度モードに入り、一度測定ボタンを押してターゲットモードを起動します。

カメラのアイコンをタップします。

デジタルルーペのターゲットモードで画像チェックしたい場所にポジショニングし、測定ボタンを押します。

ルーペモードでキャプチャリングされた画像が表示されます。

拡大アイコンをタップして表示画像を拡大できます。

画像部をスワイプして確認したい部分を表示できます。

チェックマークをタップすると、装置内に画像が保存され、測定画面に戻ります。

保存された画像は後から再確認したり、eXact 2 SuiteからJPEGファイルなどとして書き出したりすることができます。

また、ごみ箱アイコンをタップすると、保存せずに測定画面に戻ります。

保存された画像をあとからチェックするにはメインメニューから[デジタルルーペ]をタップします。

デジタルルーペマネージャーモードで保存した画像をタップします。

タップされた画像が表示され、拡大して細部をチェックしたり、ごみ箱アイコンをタップして、保存画像から削除したりすることが可能です。

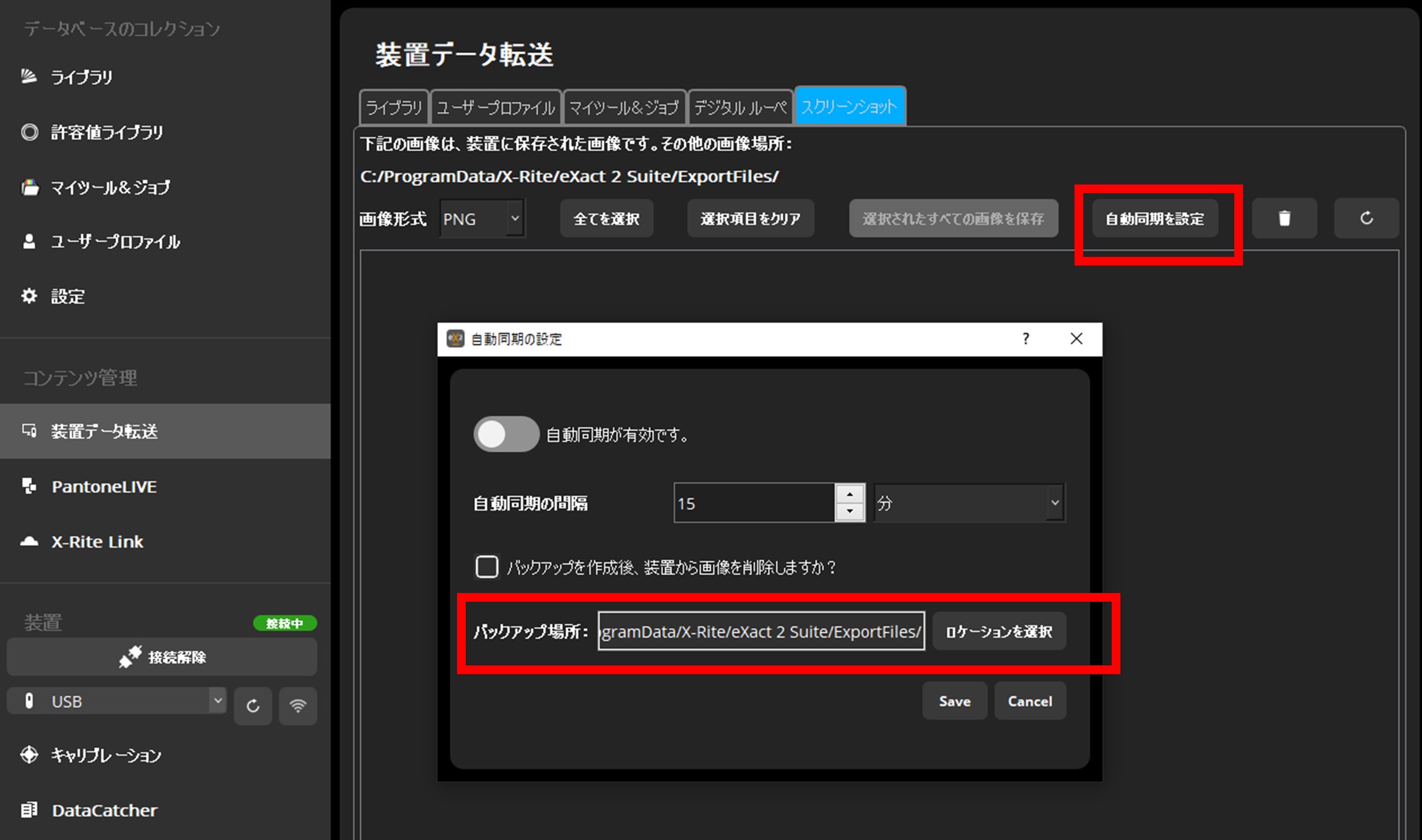

同期アイコンをタップすると,接続されているeXact 2 Suiteの「自動同期を設定」にセットされている設定の基づいて

ファイルに保存した後,eXact 2から削除するといった処理が自動的に実施されます。

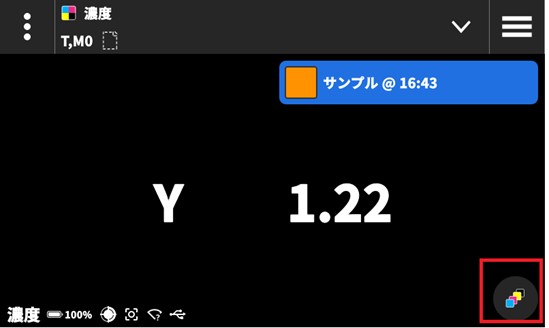

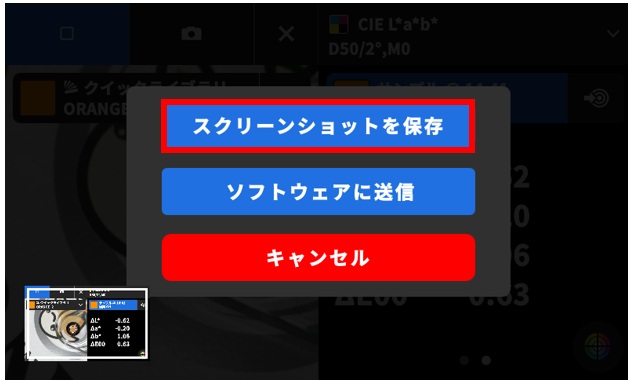

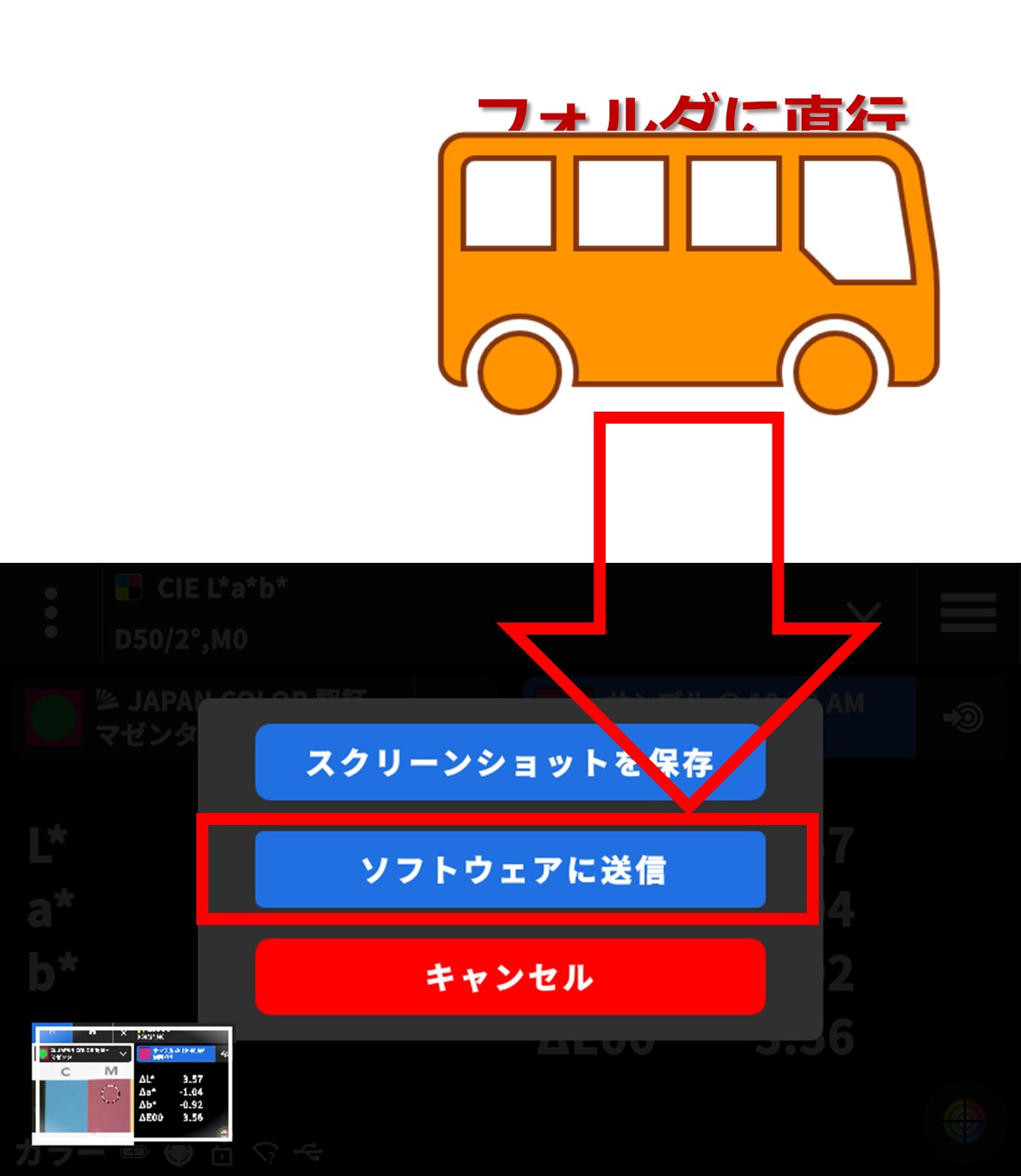

52. スクリーンショットの取り方

トップへ戻るeXact 2本体の電源ボタンを2度連続して押すことで,現在画面に表示されている画像のスクリーンショットを取ることができます。

スクリーンショットは装置内に100枚まで保持することが可能です。

保存したスクリーンショットの画像はeXact 2 SuiteからJPEGやPNG画像として書き出すことが可能です。

測定値と測定ポイントを関連付けた情報を記録することができるため,レポートの作成などに活用することが可能です。

スクリーンショットを取りたい画面を表示します。

電源ボタンを2回連続で押します。

スクリーンショットがとられ,処理の選択メニューが表示されます。

「スクリーンショットを保存」をタップすると装置内に画像を保存します。

eXact 2 Suiteで選択してJPEGもしくはPNGで保存可能です。

「ソフトウエアに送信」をタップするとeXact 2 Suiteの「自動同時を設定」にセットされている処理に従って,自動でファイルとして保存後,

eXact 2 内から削除するなどの処理が可能です。

バックアップ場所に指定したフォルダーに自動保存されます。

53. グライダーアタッチメントって何?何のために使用するの?

トップへ戻るグライダーアタッチメントはeXact 2 に付属するプラスチック製の取り付けオプションツールです。

グライダーアッタッチメントを装着することで,装置を横方向に滑らせ安くなります。

グライダーアタッチメント

グライダーアタッチメントをeXact 2に装着

測定時,横方向へのスライドがスムースになります。

スキャン測定を実施する際は,グライダーアタッチメントを外して実施してください。

54. メディアリングはなぜ必要?

トップへ戻るメディアリングは軟包装材(フィルム基材)の印刷物を測定する際に,eXact1とのアグリーメント(測定値互換性)を改善します。

紙基材の印刷物の測定時に使用しても問題ありません。

そのため,フィルムを測定する可能性があるのでしたら,常時,メディアリングにしていただくことをお勧めします。

注意:非接触測定ではなくなるため,濡れたインクの測定時に汚れが付着する可能性があります。

55. メディアリングは紙の基材の印刷物測定にも使用していいの?

トップへ戻るはい,メディアリングはフィルム基材の印刷物の測定時にeXact 1とのデータ互換性を改善する目的で用意されたツールですが,

紙基材の印刷物でご利用いただいても問題ありません。

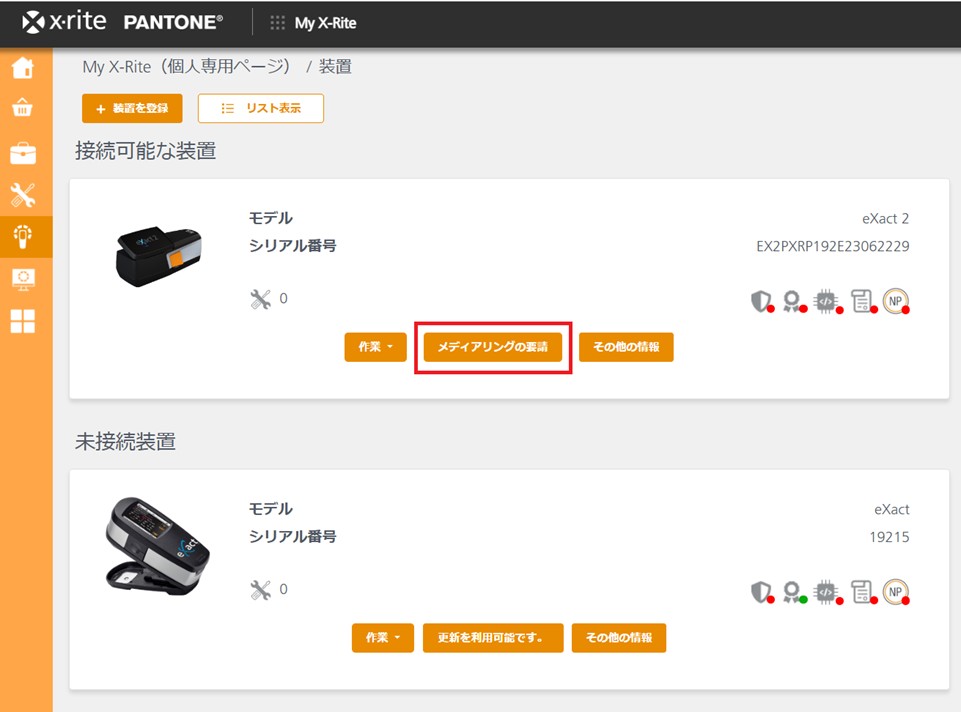

56. メディアリングのリクエスト方法

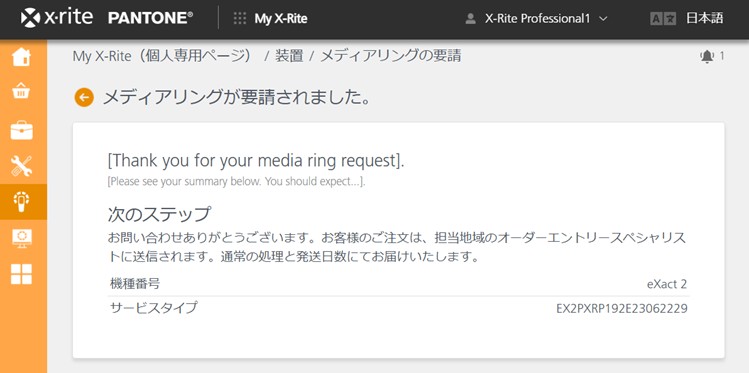

トップへ戻る2024年10月以前にお求めのeXact 2にはフィルム基材の印刷物測定時にeXact 1とのデータ互換性を改善するメディアリングキットが付属していません。 eXact 2にメディアリングキットが付属していない場合,My X-Riteからメディアリングキットをリクエストすることが可能です。

注意:メディアリングのリクエストにはあらかじめMy X-Riteアカウントの取得およびeXact 2 の製品登録が必要です。

My X-Rite (https://my.xrite.com/) へアクセスします。

「装置」エリアから「全ての装置を表示」をクリックします。

表示されたeXact 2の「メディアリングの要請」をクリックします。

アパーチャー(測定径)サイズおよびその他の必要な情報をご記入の上,一番下の「お問い合わせを送信」をクリックします

メディアリングがリクエストされます。

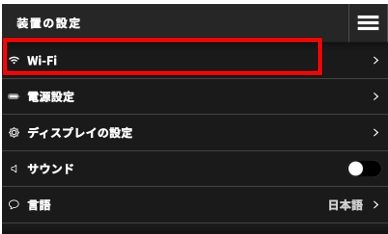

58. WiFiの設定方法

トップへ戻るeXact 2 のWiFi設定では接続するPCとeXact 2 を同じドメインのネットワーク環境で利用する必要があります。

まず,eXact 2本体の設定を実施した後,eXact 2 SuiteでWiFiセットアップを完了してください。

<一部のアプリケーション(例)ColorCertなどでは,eXact 2 SuiteのセットアップなしにWiFi接続が可能です>

eXact2 機器での WiFi のセットアップ

メインメニューから「装置の設定」を選択します。

装置の設定画面から「Wi-Fi」を選択します。

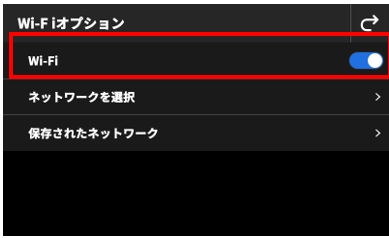

Wi-Fiオプション画面でWi-FiスイッチをONにします。

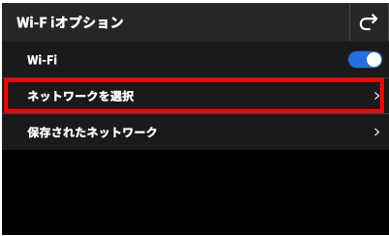

「セットワークを選択」をタップします。

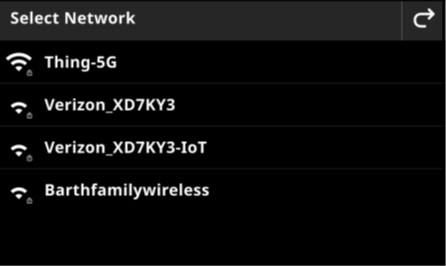

利用できるWi-Fiネットワークがリスト表示されたら

接続するネットワークを選択します。

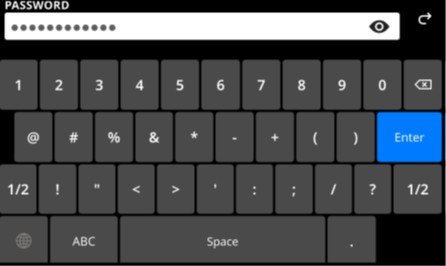

Wi-Fiネットワークのパスワードを入力します。

接続が確立されると割り当てられたIPアドレスが表示されます。

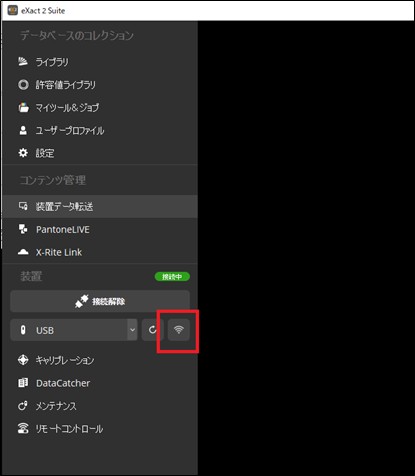

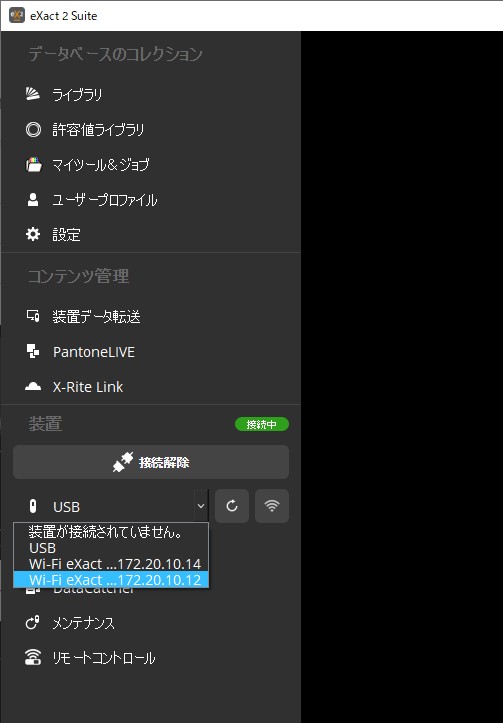

eXact2Suite でのWiFi のセットアップ

IPが割り当てられたeXact 2をPCにUSB接続し,eXact 2 Suiteを立ち上げます。

1)接続タイプとして USB を選択し、(2)Wi-Fi オプション ボタンをクリックします。

[利用可能な装置] タブには、この PC にすでにセットアップされているデバイスが表示されます。

(何もない場合は表示されません)

新しいeXact 2 を追加するには「+」をクリックします。

装置のWi-Fi設定にUSB接続されているeXact 2のIPが表示されます。

(されない場合は,たIPアドレスを入力してください)

eXact 2 の装置名と共にシリアル番号,IPアドレスが追加されます。

装置の接続で追加設定したIPアドレスを選択することでeXact 2 SuiteとのWi-Fi接続が可能になります。

また,他のアプリケーションでも,指定したIPアドレスでWi-Fi接続が可能になります。

より詳しくはこちらのPDFもご参照ください。

exact2_wifi_connection_guide_ja.pdf

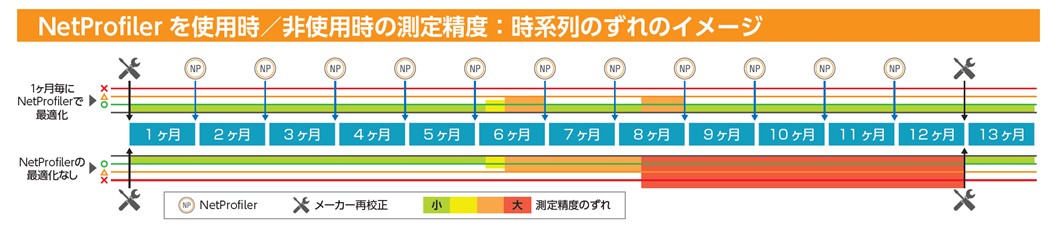

59. 毎年メーカー再校正を実施してても,NetProfilerによるプロファイリングは必要なの?

トップへ戻るはい,常に測定データが正しいことを担保するには,毎年のメーカー再校正に加えて

NetProfilerによるプロファイリングを定期的に実施することを推奨しています。

数値による印刷ワークフローでは,測定した色の値の信ぴょう性が重要な要素になります。

毎年実施するメーカー再校正で,機器のハードウエアの状態を最適化することは非常に重要ですが,

毎年のメーカー再校正の間の期間中の装置の変動を定期的にチェックしておくことで,不慮のトラブルにも

いち早く対応し,間違った評価による規格外製品の流出を防止することが可能になります。

下図のように,徐々にシフトしてくる測定精度ずれなどをタイムリーに最適補正することで

数値主体の印刷ワークフローを確実にするためにも,メーカー再校正に加えてNetProfilerによる

プロファイリングが有効です。

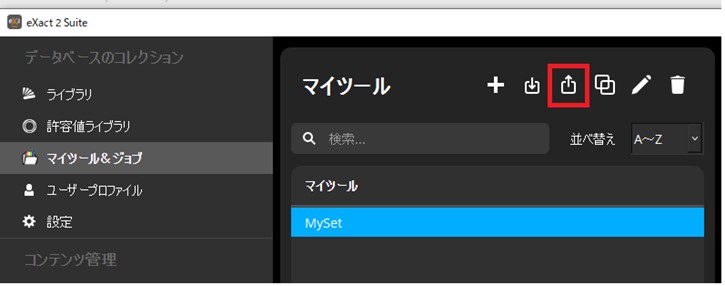

60. 現在の設定を保存したり,設定を他のeXact 2 に移植したりできますか

トップへ戻る現在の設定を保存する機能はありません。

他の装置で同じ設定を利用したい場合,マイセットの機能を利用します。

eXact 2 Suiteのマイセット機能で現在の設定と同じ設定をセットし,そのマイセットを「.json」ファイルで書き出して,

eXact 2 Suiteで他の装置にロードすることで設定を共有することが可能です。

注意:マイセットで利用できる測定機能は「カラー」モードの測定機能に限定されます。

濃度測定は可能ですが,「濃度」モードのドットゲイン,アミ点%,プレート測定などは利用できません。

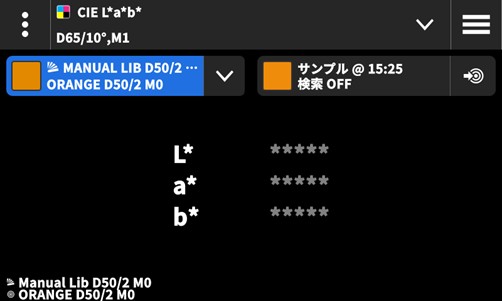

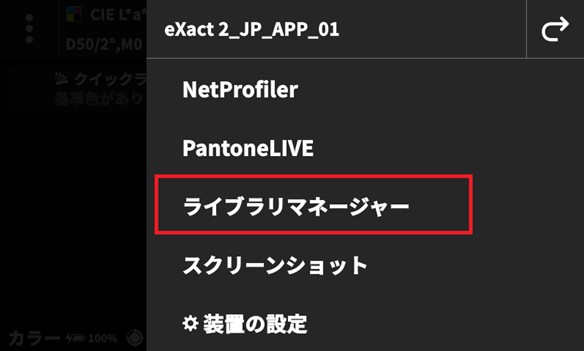

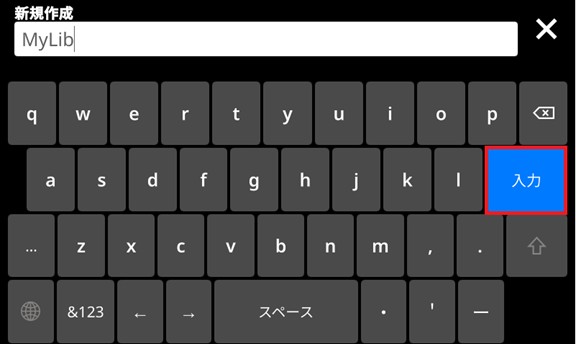

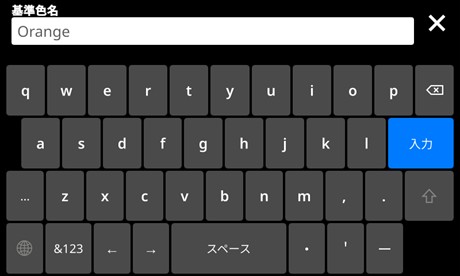

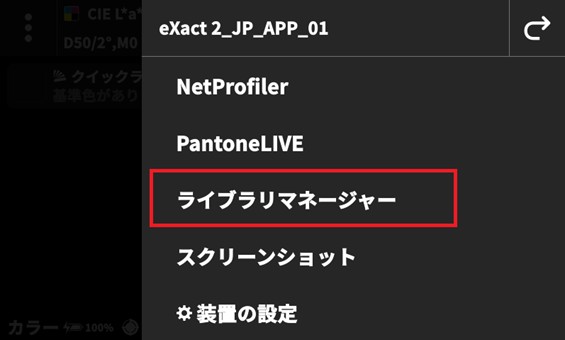

61. eXact 2 本体でマニュアルLab入力によるライブラリ作成方法

トップへ戻る<eXact2 :測定器内でのライブラリ作成方法>

eXact 2でマニュアル入力のL*a*b*との色差を求めたい場合,以下の方法でライブラリを作成して

ライブラリ内の基準色と比較します。

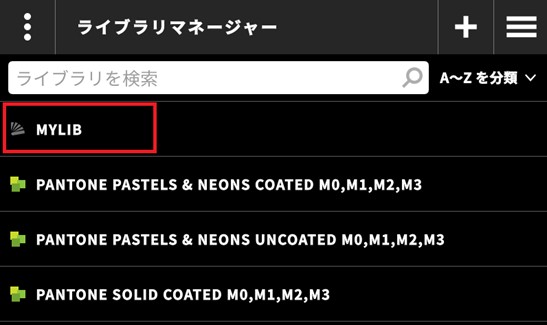

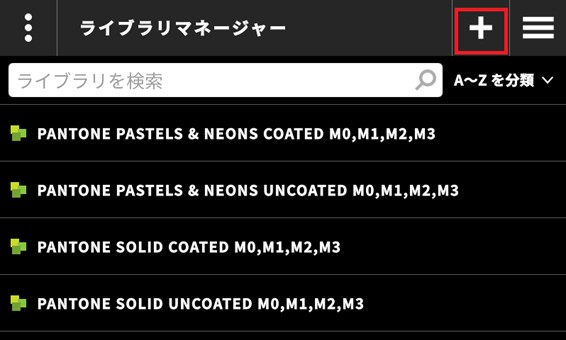

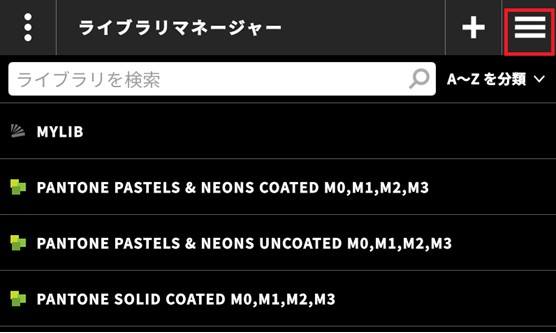

メインメニューから「ライブラリマネージャー」をタップします。

[+]をタップして新規ライブラリを作成します。

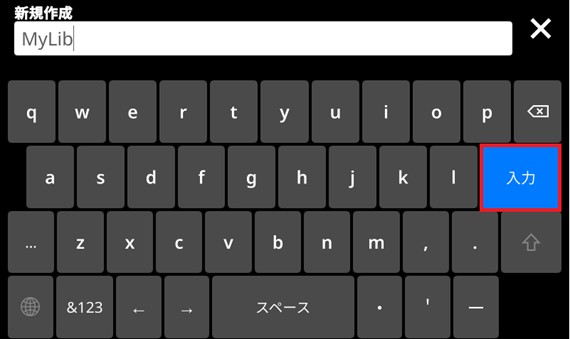

ライブラリ名を入力して[入力]をタップします。

*注意:機器内でライブラリを作成する場合,ライブラリ名や基準色名は英数字を使用することをお勧めします。

日本語を使用したい場合は,eXact 2 Suiteを使用することで簡単に文字入力が可能です。

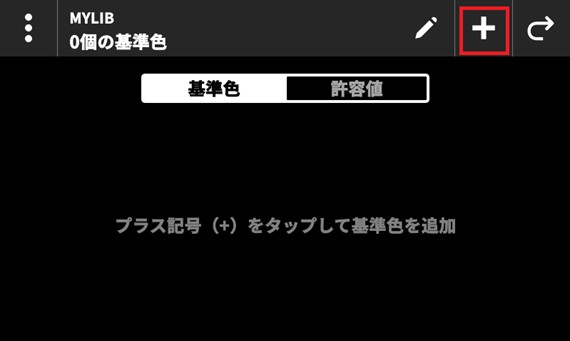

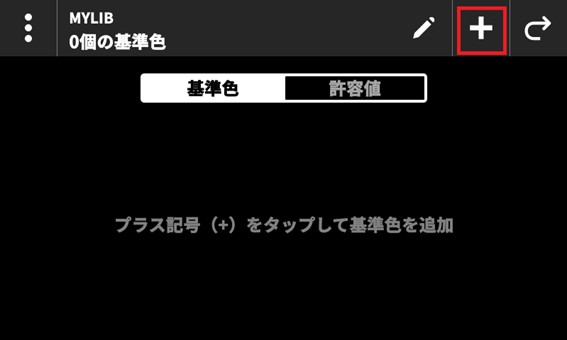

空の新規ライブラリができたら[+]をタップして新規基準色を作成します。

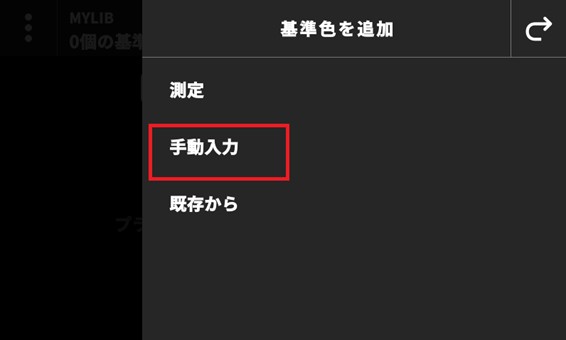

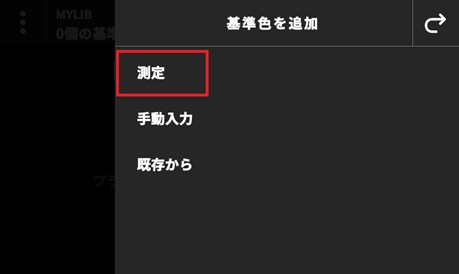

基準色を追加から[手動入力]をタップします。

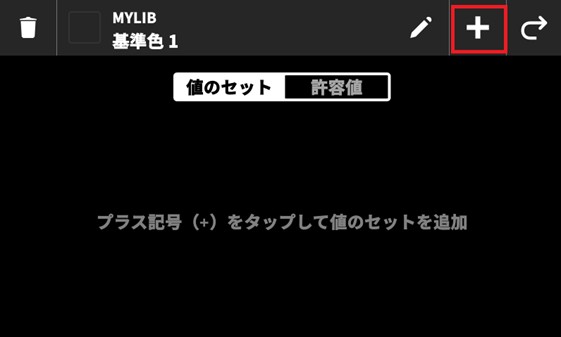

[+]をタップして新規の値を入力します。

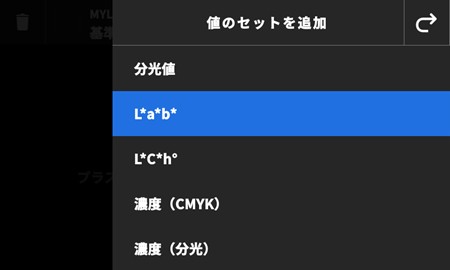

値のセットを追加で[L*a*b*]をタップします。

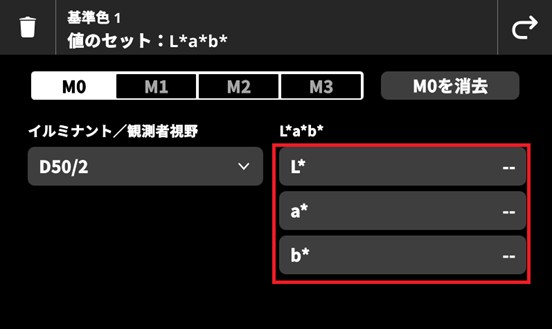

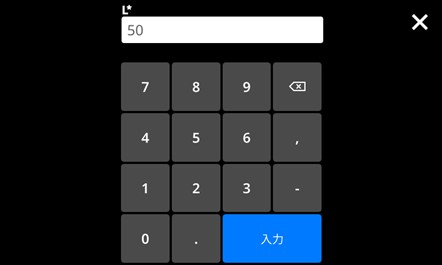

L*/a*/b*をそれぞれタップします。

それぞれの値をセットします。

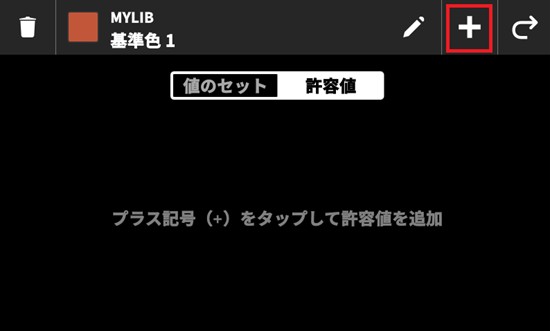

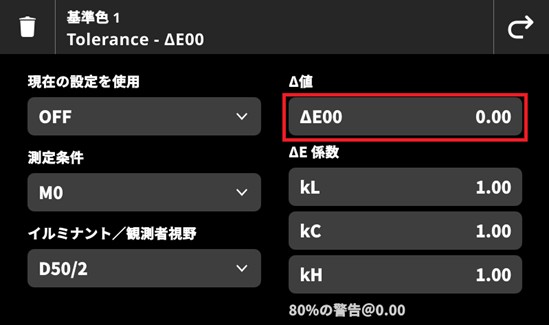

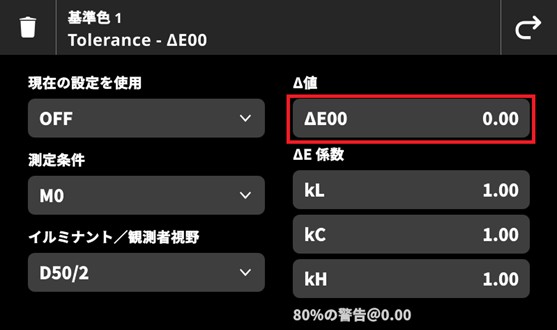

L*a*b*の値をセットしたら[許容値]タブをタップします。

許容値をセットしない場合はスキップしてもOKです。

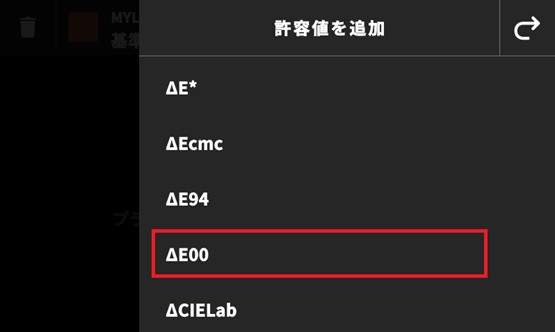

[+]をタップして新規許容値を作成します。

許容値タイプを選択します。

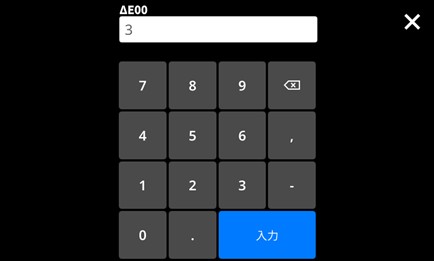

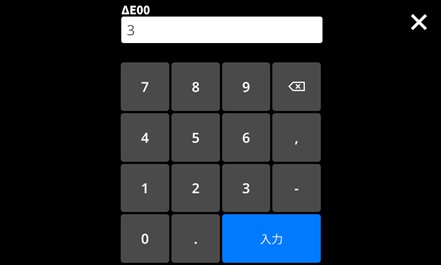

許容値の「Δ値」をタップします。

許容値のΔE値をセットし[入力]をタップします。

許容値をセットしたら[リターン]をタップします。

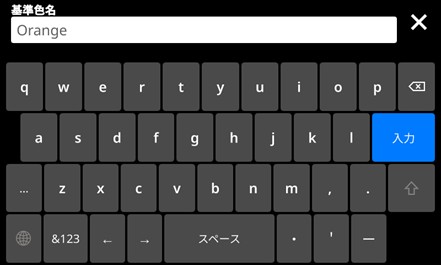

値と許容値がセットされたら[✎]をタップして基準色名を編集します。

基準色名を入力します。

*注意:機器内でライブラリを作成する場合,ライブラリ名や基準色名は英数字を使用することをお勧めします。

日本語を使用したい場合は,eXact 2 Suiteを使用することで簡単に文字入力が可能です。

全てがセットされました。

[リターン]をタップしてライブラリーのリストに戻ります。

新規のマニュアル入力による基準色がセットされました。

同様の操作を繰り返して,このライブラリに含めたい基準色をセットします。

[リターン]をタップしてライブラリマネージャーのリスト表示に戻ります。

新規のライブラリ[MYLIB]が作成されました。

[三]をタップしてメインメニューに戻ります。

作成したライブラリの基準色を使用するにはメインメニューから[カラー]をタップします。

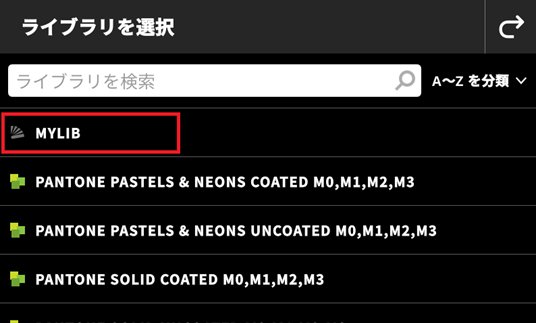

基準色名の[V]をタップします。

ライブラリ名横の[V]をタップします。

ライブラリリストから作成したライブラリをタップします。

ライブラリに含まれる基準色リストが表示されます。

基準色として使用したい基準色名をタップします。

比較したいサンプル色を測定刷することで色差が表示されます。

許容値がセットされている場合,合否の判定が色差の横と基準色名先頭のアイコンに表示されます。

- 赤(不合格)

- 黄(合格だけど不合格に近い)

- 緑(合格)

カラー設定の[基準色の検索]をタップしてONにします。

リターンをタップして測定を実施すると,ライブラリ内から測定色にもっとも近い基準色を選択して

比較します。

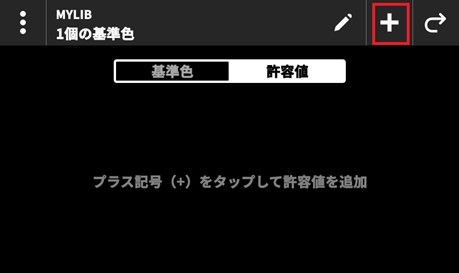

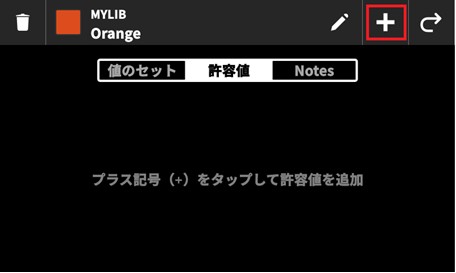

62. eXact 2本体で測定入力によるライブラリの作成方法

トップへ戻るeXact 2で現物色サンプルを測定してセットした基準色との色差を求めたい場合,以下の方法でライブラリを作成して

ライブラリ内の基準色と比較します。

メインメニューから「ライブラリマネージャー」をタップします。

[+]をタップして新規ライブラリを作成します。

ライブラリ名を入力して[入力]をタップします。

*注意:機器内でライブラリを作成する場合,ライブラリ名や基準色名は英数字を使用することをお勧めします。

日本語を使用したい場合は,eXact 2 Suiteを使用することで簡単に文字入力が可能です。

空の新規ライブラリができたら[+]をタップして新規基準色を作成します。

基準色を追加から[手動入力]をタップします。

基準色として使用したい現物サンプルを測定します。

自動的に基準色名が割り当てられ,新しい基準色が作成されます。

基準色名を変更したい場合は,作成された基準色をタップします。

[✐]アイコンをタップします。

基準色名を入力します。

*注意:機器内でライブラリを作成する場合,ライブラリ名や基準色名は英数字を使用することをお勧めします。

日本語を使用したい場合は,eXact 2 Suiteを使用することで簡単に文字入力が可能です。

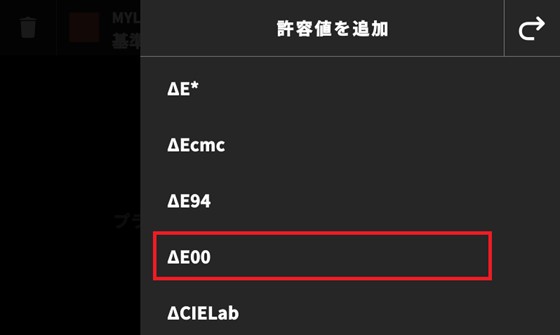

次に許容値をセットします。

この画面から許容値を選択すると,ライブラリ内の全ての基準色に許容値がセットされます。

[+]をタップしてライブラリの許容値を追加します。

基準色に個別に許容値をセットせる場合は,基準色を選択します。

基準値内の許容値を選択し,[+]をタップして基準値個別の許容値をセットします。

ライブラリ許容値と基準色個別許容値の両方がセットされている場合ライブラリ許容値が優先して使用されます。

ココではライブラリ許容値をセットします。許容値タイプを選択します。

許容値の「Δ値」をタップします。

許容値のΔE値をセットし[入力]をタップします。

許容値をセットしたら[リターン]をタップします。

全てがセットされました。

[リターン]をタップしてライブラリーのリストに戻ります。

新規のマニュアル入力による基準色がセットされました。

同様の操作を繰り返して,このライブラリに含めたい基準色をセットします。

[リターン]をタップしてライブラリマネージャーのリスト表示に戻ります。

新規のライブラリ[MYLIB]が作成されました。

[三]をタップしてメインメニューに戻ります。

作成したライブラリの基準色を使用するにはメインメニューから[カラー]をタップします。

基準色名の[V]をタップします。

ライブラリ名横の[V]をタップします。

ライブラリリストから作成したライブラリをタップします。

ライブラリに含まれる基準色リストが表示されます。

基準色として使用したい基準色名をタップします。

比較したいサンプル色を測定刷することで色差が表示されます。

許容値がセットされている場合,合否の判定が色差の横と基準色名先頭のアイコンに表示されます。

- 赤(不合格)

- 黄(合格だけど不合格に近い)

- 緑(合格)

カラー設定の[基準色の検索]をタップしてONにします。

リターンをタップして測定を実施すると,ライブラリ内から測定色にもっとも近い基準色を選択して

比較します。

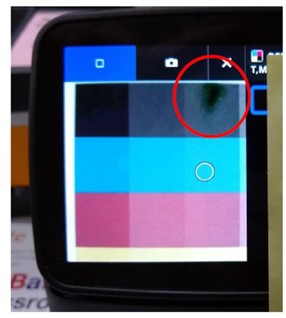

63. ビデオターゲティングにシミが出始めた場合の対処法

トップへ戻るeXact 2 の画面に↓のようなシミのような斑点が表示されることがあります。

また,カメラ ビューの右上隅に斑点が表示される場合は、デバイス内の内部反射が原因である可能性があります。

レンズエリアに指紋等の汚れがあると、↓の右図に示すような反射が発生します。

このような場合には,ディスプレイとNon Xp/Xp フィルターガラスおよび光学系をクリーニングしてください。

フィルターのクリーニング

- 機器からフィルター ガラスを取り外します。この手順については、ユーザー マニュアルの「フィルター ガラスの交換」セクションを参照してください。

- 柔らかく清潔な布にイソプロピル アルコールを含ませて、フィルターの両面をクリーニングします。(フィルターは固いガラス製なのでアルコールによるクリーニングが可能です)

- フィルター ガラスを再度取り付けます。

また,同時に光学系のクリーニングも定期的に実施してください。

光学系のクリーニング

通常の環境では週に 1 回,光学系のクリーニングを実施する必要があります。

(機器が汚れやほこりの多い環境で使用される場合は、より頻繁に)

機器を慎重に持ち上げ、ターゲット ベースを開きます。

- 機器からフィルター ガラスを取り外します。この手順については、ユーザー マニュアルの「フィルター ガラスの交換」セクションを参照してください。

- 光学部に清潔で乾燥した空気を短時間吹き付けます。これにより、光学部に蓄積されたゴミが除去されます。

- フィルター ガラスを再度取り付けます。

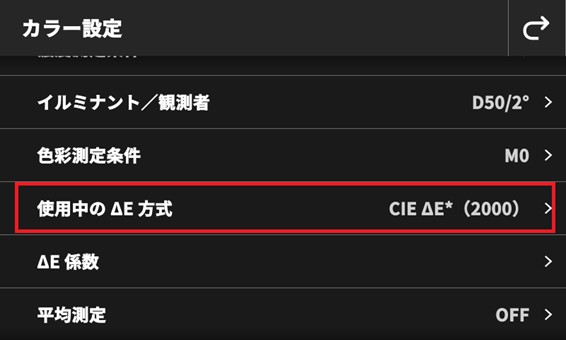

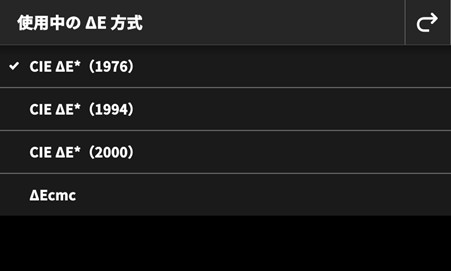

64. 色差式(ΔE計算式)の変更方法

トップへ戻る色差ΔEの計算方式にはいくつかのタイプがあります。

従来は1976年に開発されたΔE1976(ΔE*やΔE76と表記されることもあります。)が長い間使用されていましたが,

小さな色差(ΔEが4以下程度)になると,人間の目との相関性が取れなくなる問題があったため,

近年では2000年に開発されたΔE2000(ΔE00と表記されることもあります)が利用されるケースが増えています。

現在のΔEの色差式は色差表示の表記で確認できます。

表記は↓のようになります。

- ΔE1976:ΔE*

- ΔE1994:ΔE94

- ΔE2000:ΔE00

- ΔECMC:ΔEcmc

ΔEの計算式を変更するには右上の設定アイコンをタップします。

カラー設定画面で「使用中のΔE方式」をタップします。

ココでは(例)として「CIEΔE*(1976)」を選択します。

ΔE計算式がΔE1976に変更されました。

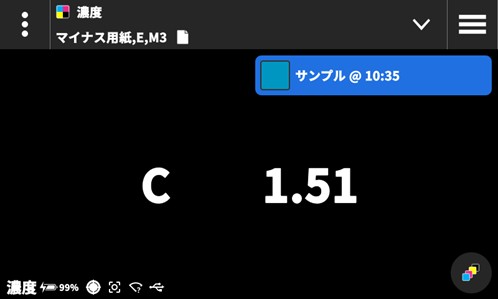

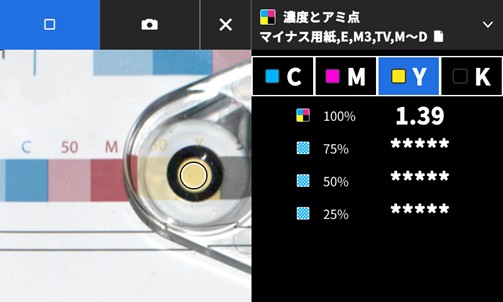

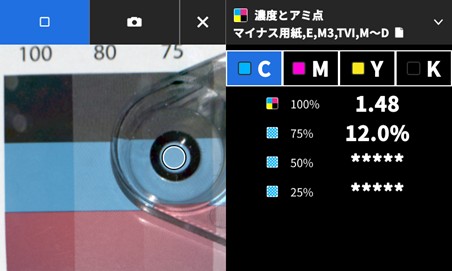

65. C/M/Y/Kの各パッチの濃度を一覧表示するにはどうするの?

トップへ戻るC/M/Y/Kの各ベタパッチを測定した際,「濃度」の表示では測定したパッチの主濃度を表示します。

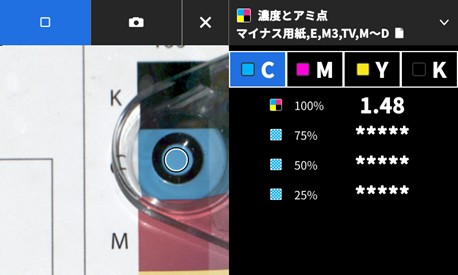

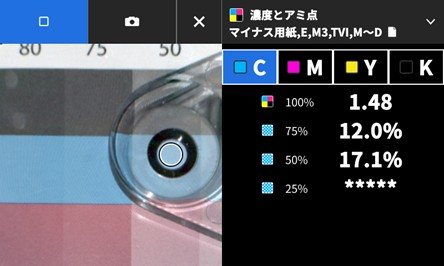

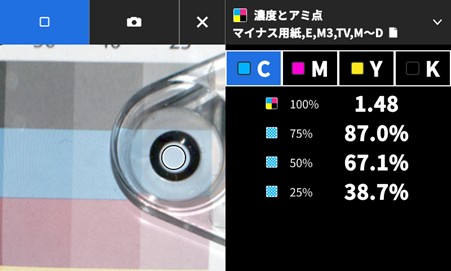

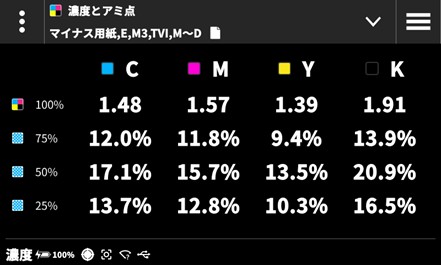

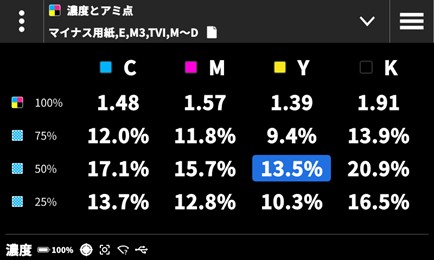

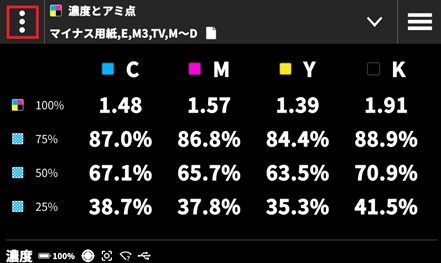

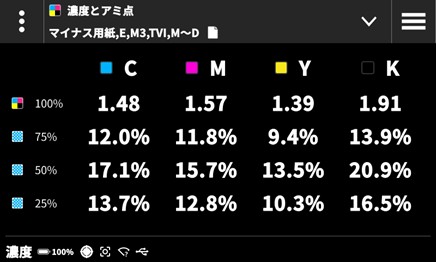

C(シアン)パッチを測定すればシアン(C)濃度,M(マゼンタ)を測定すれば(M)マゼンタ濃度を表示するといった具合です。

C/M/Y/Kの各ベタパッチを測定して,4つの主濃度を一覧表示するにはメインメニューの「濃度」モードにある

「濃度とアミ点」を使用します。

このモードでC/M/Y/Kのベタパッチをそれぞれ測定します。

↓のようにC/M/Y/Kのベタパッチの主濃度を一覧表示されます。

(アミ点パッチの測定を実施すればドットゲインも表示できますが,ベタパッチのみが必要の場合は無視しても問題ありません。)

66. ドットゲイン一覧表示のa設定と測定方法

トップへ戻るドットゲイン(TVI)を表示するにはメインメニューの「濃度」モードで「濃度とアミ点」を選択します。

はじめに用紙(基材)を測定します。

次にベタパッチを測定します。

ベタパッチの濃度が表示されます。

設定されている%のアミ点パッチを測定します。

C/M/Y/Kの各アミ点が測定されると↓のように各ドットゲインが主濃度と共に一覧表示されます。

再測定が必要の場合は,一覧表示から再測定したい値を選択して再度測定します。

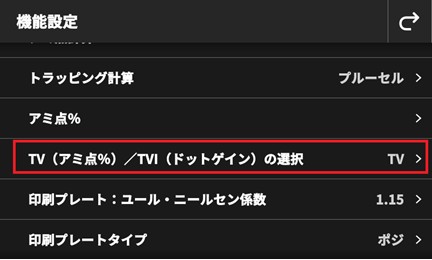

一覧表示が↓のようにドットゲイン(TVI)ではなくアミ点%(TV)で表示されている場合は,設定で表示に切り替えを行います。

外面左上の「設定」アイコンをタップします。

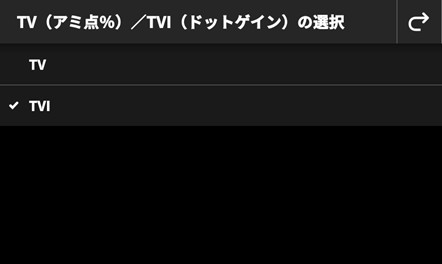

「機能設定」をタップします。

「TV(アミ点%/TVI(ドットゲイン)の選択)をタップします。

チェックを「TVI」に付けます。

「戻る」アイコンをタップして測定画面まで戻るとアミ点%表示からドットゲイン表示に切り替わります。

67. ドットゲインの設定%を変更するには

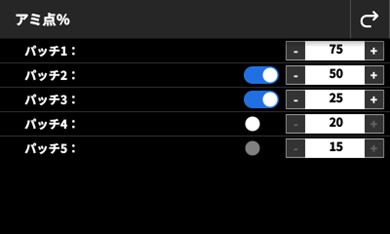

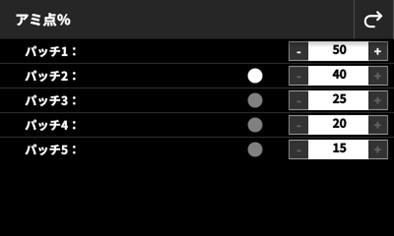

トップへ戻る「濃度とアミ点」測定で設定されている既定のアミ点%は↓のように75%/50%/25%に設定されています。

この設定%を変更するには画面左上の「設定」アイコンをタップします。

「機能設定」をタップします。

「アミ点%」をタップします。

このリストを変更することで,最大5段階のアミ点%でドットゲインを評価できます。

例えば,一番上の「パッチ1」のみを50%に設定し,他のパッチを未使用(OFF)に設定することで,

50%パッチのみのドットゲインを評価するように設定することも可能です。

↓のように50%アミ点のみのドットゲイン表示に切り替わります。

各50%アミ点パッチを測定すると↓のようにドットゲインが表示されます。

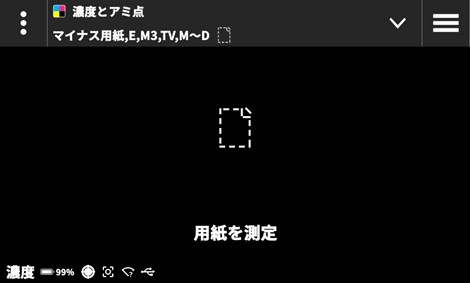

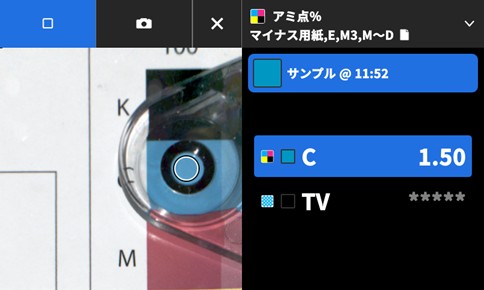

68. 設定%ではなく自由な%のアミ点パッチのアミ点%を測定するにはどうするの?

トップへ戻る指定されていない%のアミ点パッチのアミ点%(TV)を測定するには「濃度」モードから「アミ点」を選択します。

はじめに用紙(基材)を測定します。

次にアミ点色のベタパッチを測定します。

同じ色のアミパッチ(どの%でもOK)を測定します。

アミ点%が表示されます。

(この方法では指定%が無いためドットゲインの測定はできません)

69. 特色のアミ点%はどうやって測定するの?

トップへ戻る特色のアミ点%にはSCTV(スポット・カラー・トーン・バリュー)という測定方法を用います。

SCTVは濃度ベースのトーンバリューではなく,明度のL*をベースにしたトーンバリューになります。

このため,一般的に階調特性がリニアな「見え」になるように調整されます。

つまり,製版データの50%のアミ点パッチのアミ点%が50%になるように設定されます。

「濃度」モードの「アミ点%」を選択します。

まずは,用紙(基材)を測定します。

画面右上の「設定」アイコンをタップします。

「機能設定」をタップします。

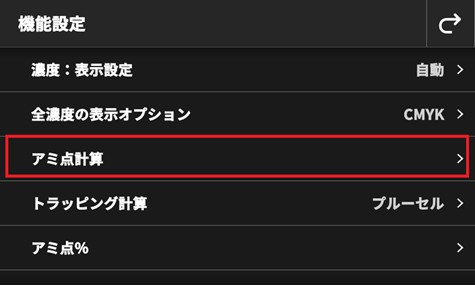

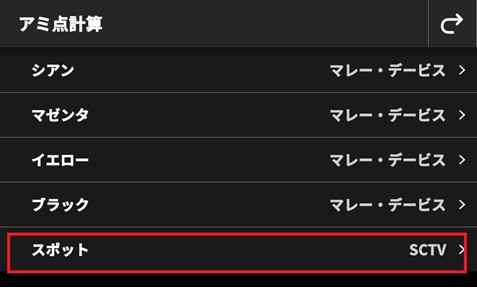

「アミ点計算」をタップします。

「スポット」の項目が「SCTV」に設定していることを確認します。

「SCTV」になっていない場合は,タップして「SCTV」に変更します。

「戻る」をタップして測定画面に戻ります。

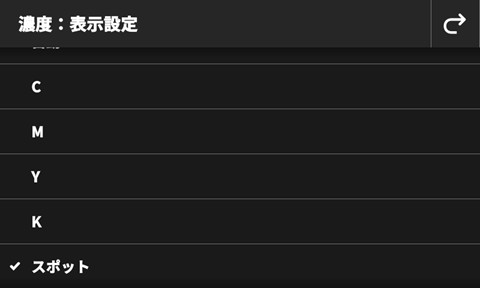

画面右下のフィルタアイコンをタップします。

「スポット」にチェックを入れます。

特色のベタパッチを測定します。

特色のアミパッチを測定します。

特色のSCTVによるアミ点%が表示されます。

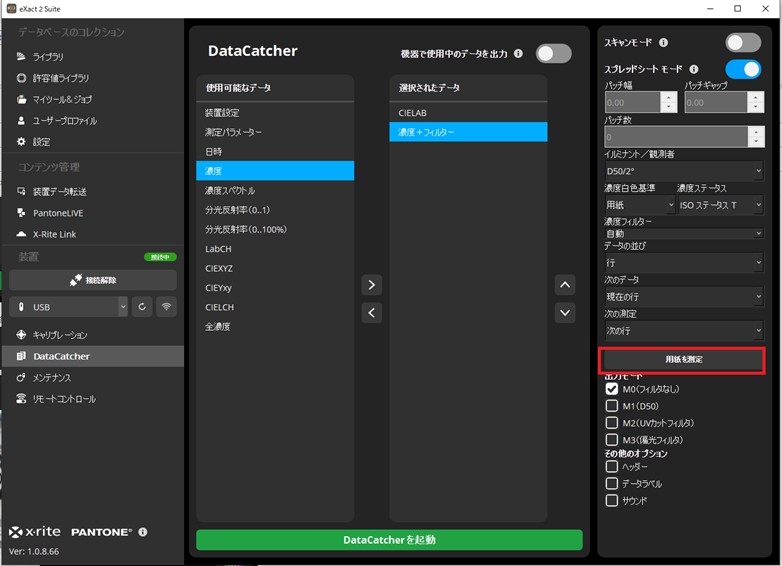

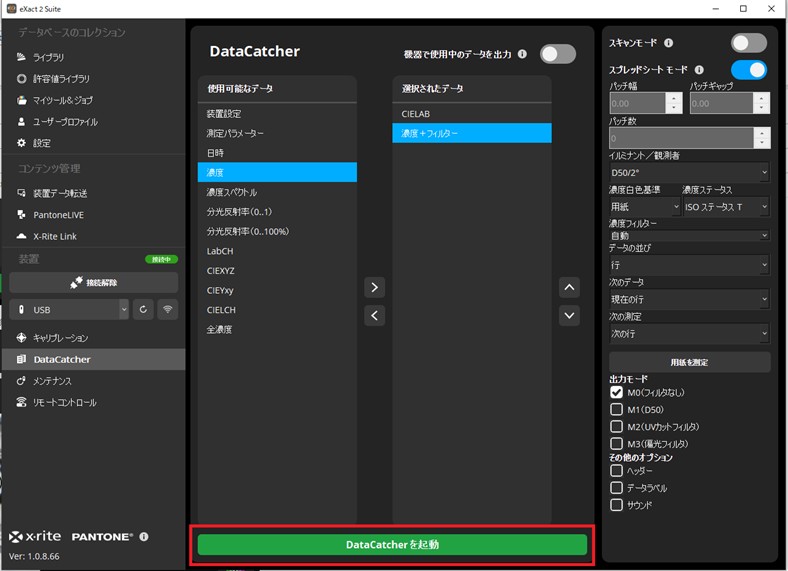

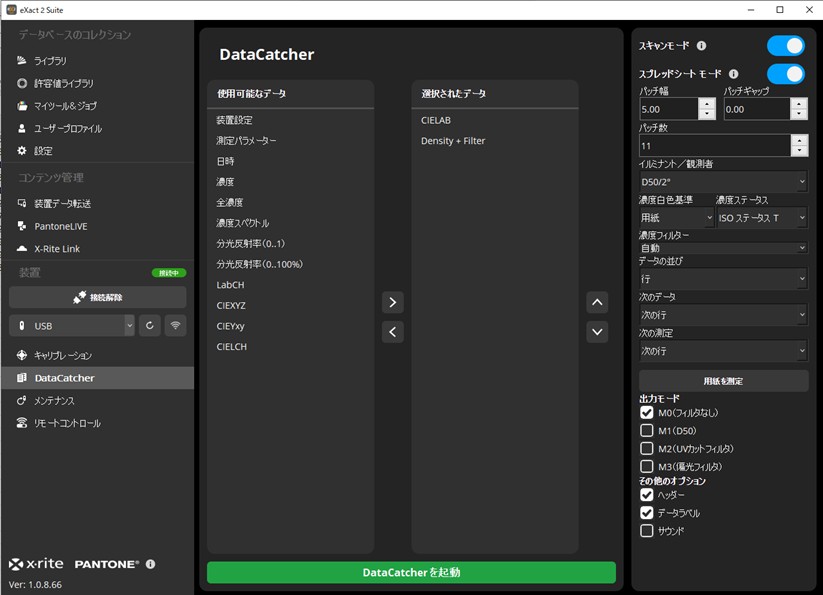

70. DataCatcherでドットゲインを書き出すには?

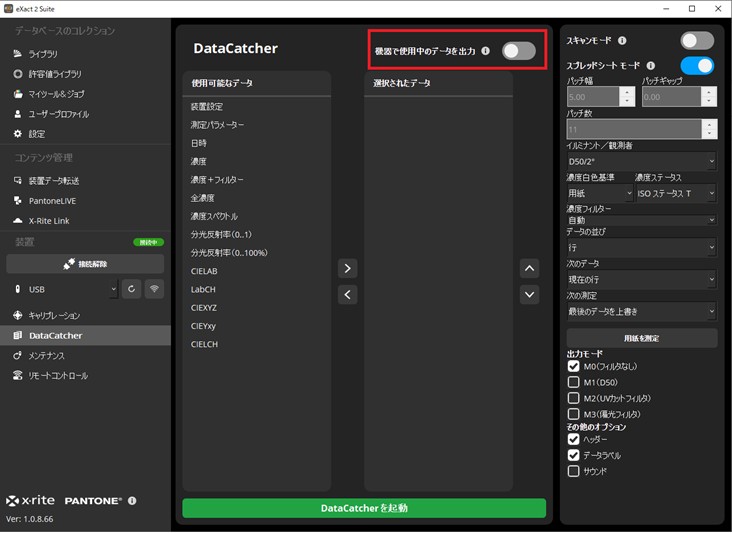

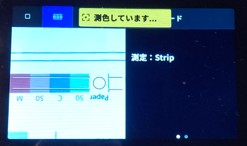

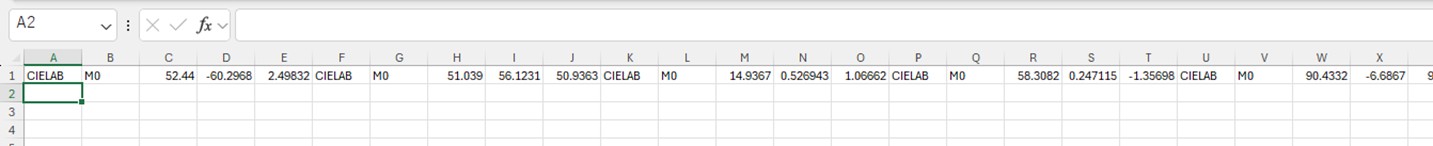

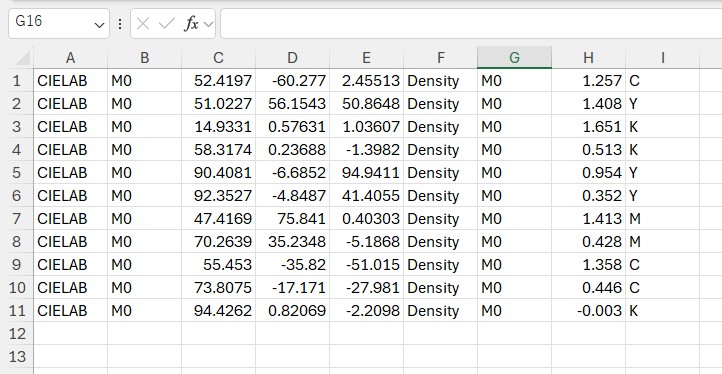

トップへ戻るDataCatcherの「使用可能なデータ」のリストにはアミ点%やドットゲインの項目はありません。

ドットゲインのデータを書き出すには「機器で使用中のデータを出力」の設定をONにします。

「機器で使用中のデータを出力」の設定がONになると,↓の赤枠で囲んだ設定は全て無視され,eXact 2 本体でセットされている設定が有効になります。

eXact2で用紙を測定(基材)をします。

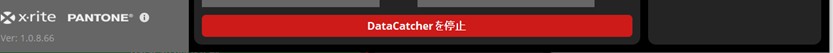

「Data Catcherを起動」をクリックし,ボタンが赤くなったら測定スタンバイが完了です。

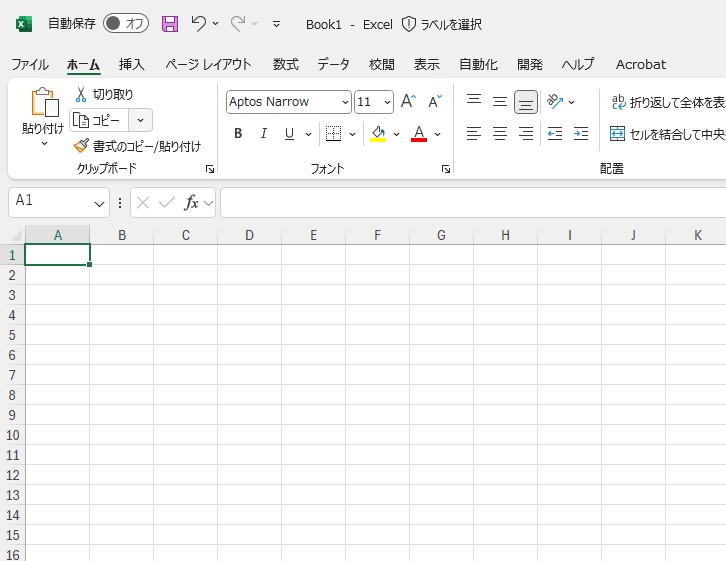

エクセルのシートを起動し,書き出したいセルへカーセルを移動します。

測定したいアミ点パッチのベタパッチを測定します。

ドットゲインを測定したいアミ点パッチを測定します。

測定画面と同様のデータがエクセルへ書き出されます。

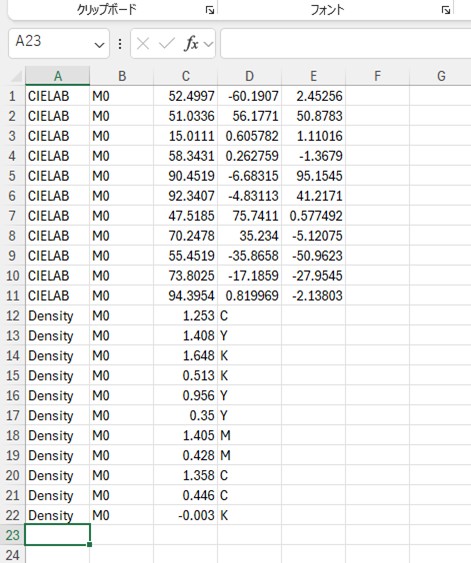

71. DataCatcherの基本的な使い方

トップへ戻るeXact 2 で測定したデータを直接エクセルシートへ書き出すにはeXact 2 Suite内のDataCatcher機能を利用します。

eXact 2 Suiteを立ち上げ,eXact 2をPCに(USBもしくはWi-Fi)接続します。

書き出したいデータタイプを「使用可能なデータ」リストから選択し,「>」アイコンをクリックして「選択されたデータ」リストに移します。

L*a*b*や濃度の設定は↓で設定したデータとして書き出されます。

(装置内の設定は無視されます)

また,測定条件のMもここで設定されたものが使用され,装置内の設定は無視されます。

MはL*a*b*で共通の設定となりますが,複数のMを選択することが可能です。

(その場合,全てのデータが複数セット書き出されます。)

↑の設定で「濃度白色基準」として「用紙」が選択した場合,用紙(基材)位置に測定ポイントを合わせておいて

「用紙を測定」ボタンをクリックして用紙測定をあらかじめ行います。

(絶対濃度で測定する場合は用紙の測定は不要です)

「DataCatcherを起動」をクリックします。

ボタンの色が赤に変化したらスタンバイ状態です。

エクセルを立ち上げ書き出したいセルにカーソルをセットします。

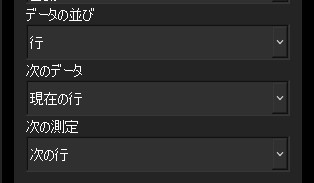

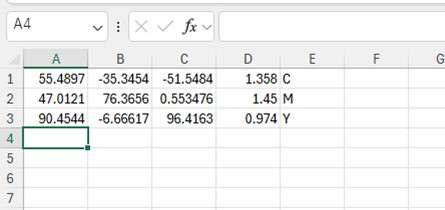

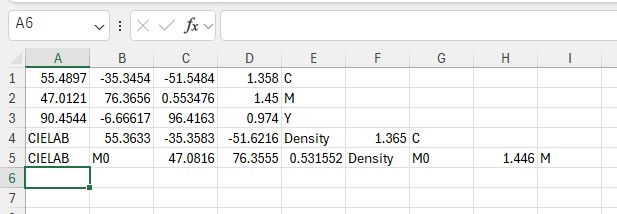

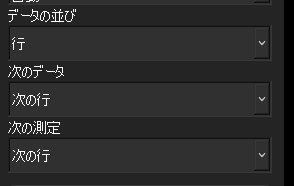

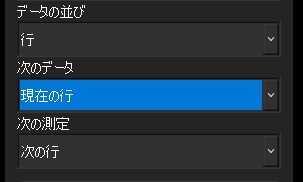

データの並びが↓の例では,

データが測定ごとに上から順に1行ずつ書き出されます。

各データは同じ行内に書き出され

ココでは(A列=L*,B列=a*,C列=b*,D列=濃度,E列=フィルタ)

次の測定は次の行に書き出されます。

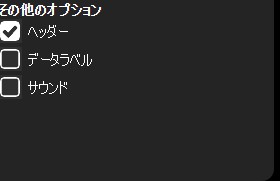

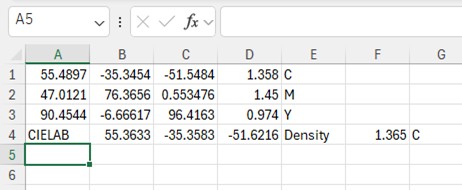

オプションで「ヘッダー」にチェックを入れると

「CIELAB」や「Density」のヘッダーが追加されます。

オプションで「データラベル」にチェックを入れると

「M0」のデータラベルが追加されます。

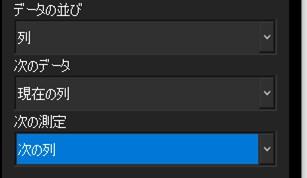

データの並びを↓のように変更すると

測定データは測定ごとに1列のデータとして書き出されます。

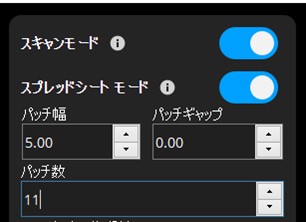

72. DataCathcerのスキャン測定

トップへ戻るeXact 2 SuiteのDataCathcer ではeXact 2 搭載のスキャン機能を利用してスキャンデータの書き出しが可能です。

DataCatcherでスキャン測定するには,eXact 2をPCにUSB接続します。

「スキャンモード」をONに設定します。

パッチ幅,パッチギャップ,測定パッチ数を設定します。

(パッチ幅は全て同じ幅でなくてはなりません)

↓の例ではパッチ幅5㎜,ギャップ無し,パッチ数11のカラーバー用の設定です。

他の設定をセットして「DataCatcherを起動」をクリックします。

(その他の設定は「DataCatcherの基本的な使い方」を参照)

ボタンの色が赤に変化したらスタンバイ状態です。

エクセルを立ち上げ書き出したいセルにカーソルをセットします。

スキャンモードカーソルが表示されたら

最初のパッチにあわせ,測定ボタンを押しながら装置をスライドさせてスキャンを実施します。

(最初に黄色いリングが表示されます。リングが消えたら装置のスライドを開始します)

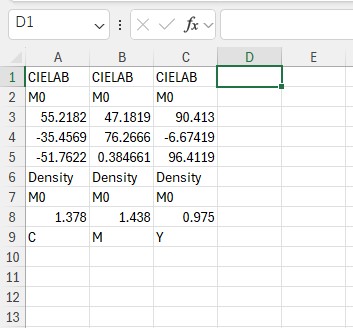

データの並びを↓のように設定した場合,

データが↓のように書き出されます。

データの並びを次のように変更すると,

データが↓のように書き出されます。

データの並びを↓のように変更すると,

データが↓のように書き出されます。

73. ジョブを使用しながらDataCatcherでの書き出しはできるの?

トップへ戻るジョブ機能を使用してデータ測定をしながら,同時にDataCatcherでデータを書き出すことはできません。

ColorCertのようなアプリケーションを利用することで,ジョブ測定を実行しながらデータの記録することをお勧めします。

ColorCertの詳しい内容は,↓のリンクを参照してください。

https://www.xrite.com/categories/formulation-and-quality-assurance-software/colorcert-desktop-tools

74. X-Rite LINKを使用するにはどうすればいいですか?

トップへ戻るX-Rite LINKを使用するにはeXact 2購入・製品登録後,X-Rite LINKへの登録が必要になります。

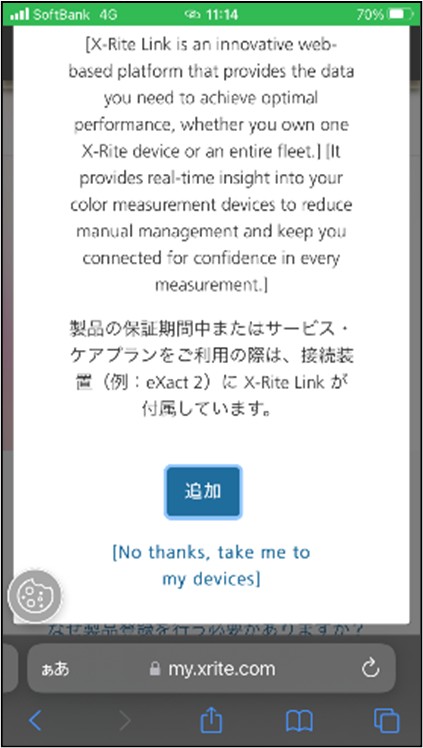

<スマホで登録>

* 事前にeXact 2 をスマホでテザリング(インターネット共有)しておきます。

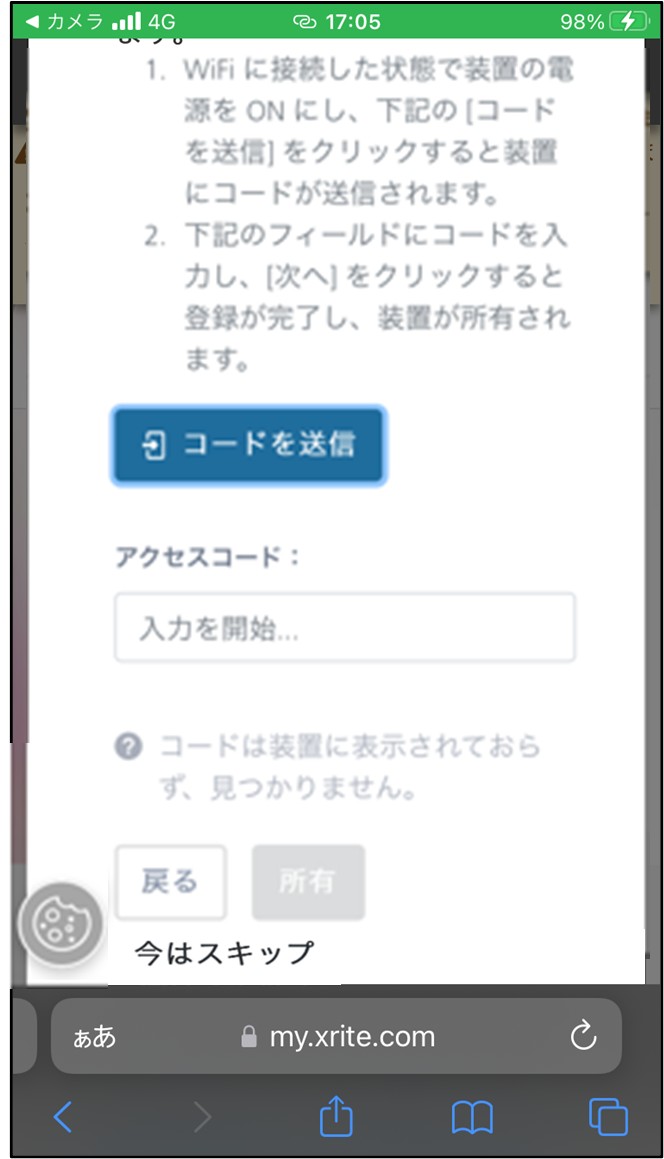

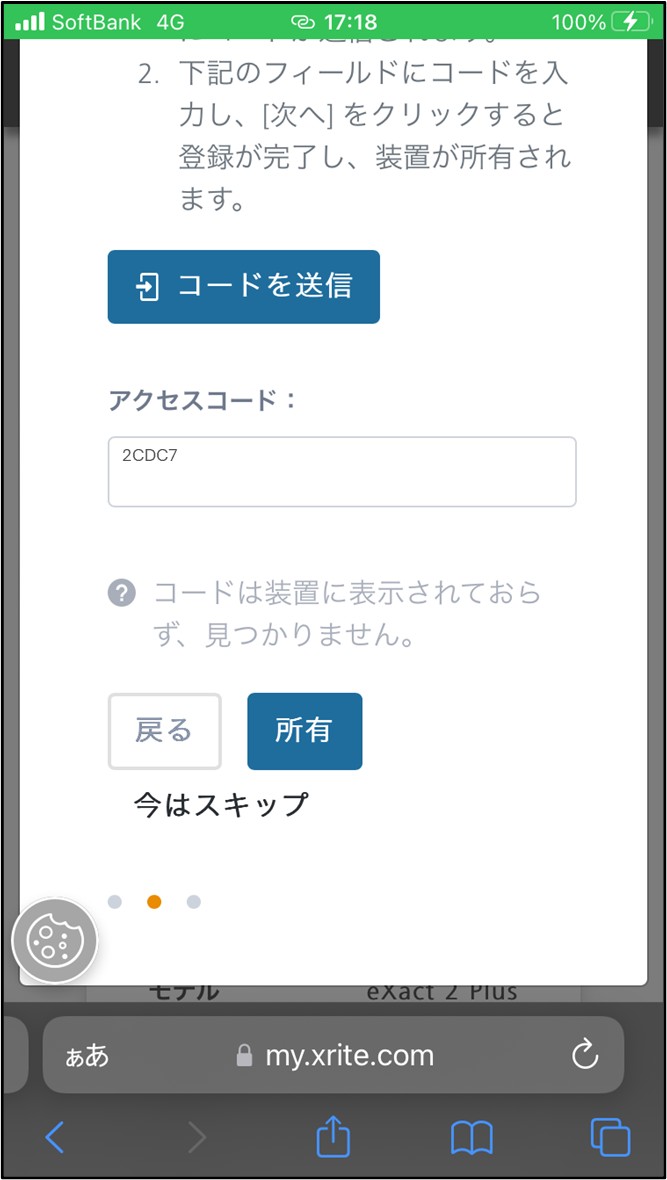

製品登録後,「コードを送信」をタップすると、Wi-Fi設定されているeXact 2 にアクセスコードが送信されます。

eXact 2 画面にアクセスコードが表示されます。

eXact 2 に表示されたアクセスコードを入力し、[所有]をタップします。

eXact 2 をX-Rite Linkに追加するために、[追加]をタップします。

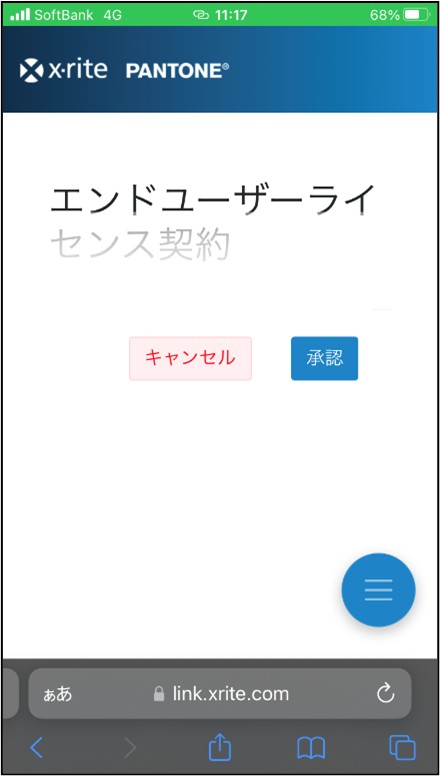

X-Rite Linkを使用の[承認]確認が求められます。

X-Rite Linkを使用するには[承認]をタップします。

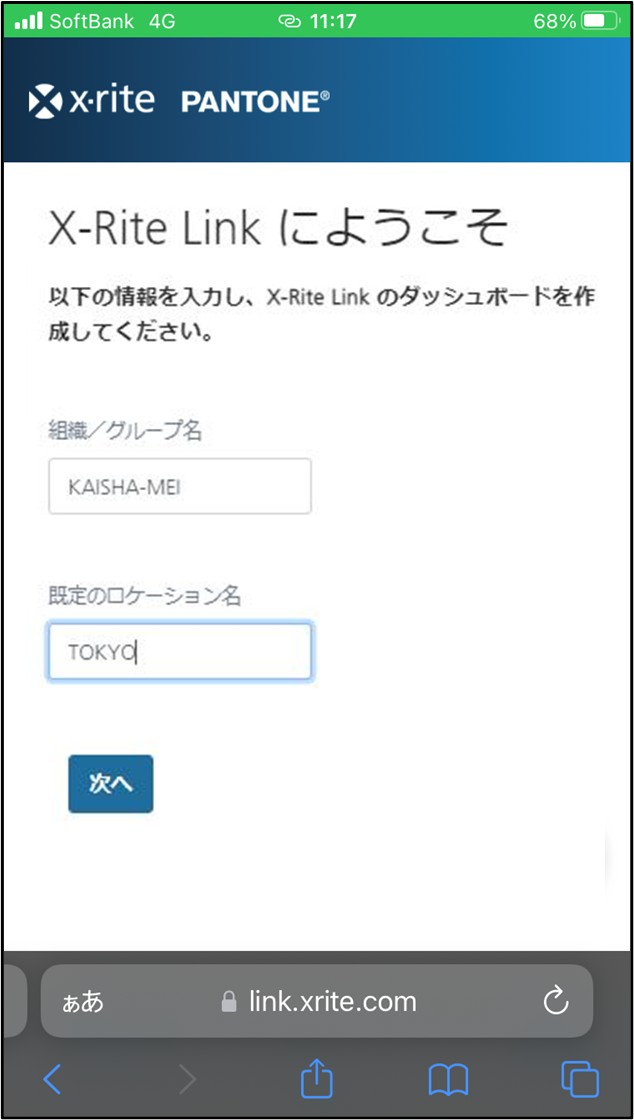

X-Rite Linkで使用する[組織名]と[ロケーション名]を入力します。

登録したeXact 2 がX-Rite Linkの指定した組織およびロケーションに割り付けられます。

X-Rite Linkのアカウントにログインすると装置の状態確認やコンテンツの共有が可能になります。

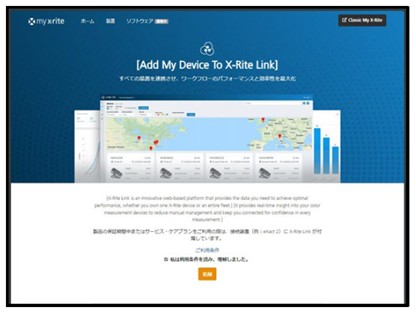

<PCでの登録>

* 事前に、eXact 2 をPCと同じネットワークに接続しておきます。 eXact 2のネットワーク設定は「導入時設定ガイド」をご参照ください。

製品登録後,[コードを送信]をクリックします。

eXact2画面にアクセスコードが表示されます。

eXact 2 に表示されたアクセスコードを入力し、[次へ]をクリックします。

[追加]をクリックしてeXact 2 をX-Rite Linkへ追加登録します。

X-Rite Linkのライセンス契約の承認が求められます。

問題が無ければ[承認]をクリックします。

組織/グループ名および既定のロケーション名を入力します。(半角英数字で任意に作成します)

登録アカウントのメールアドレスにX-Rite Linkの案内メールが送付されます。

アクセスボタンをクリックするとX-Rite Linkにアクセスができるようになります。

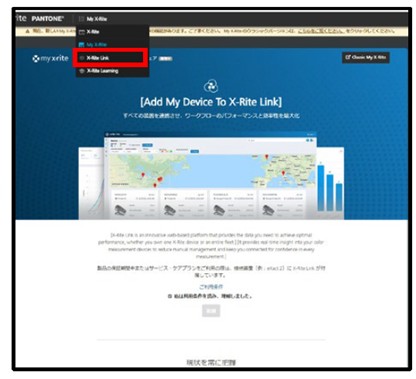

上のメニューから[X-Rite Link]を選択します。

X-Rite Linkで機器やコンテンツ管理が可能になります。

75. G7ジョブの使い方

トップへ戻るeXact 2には印刷物がG7の規格に適合しているかどうかを簡単に判定するためのジョブテンプレートが用意されています。

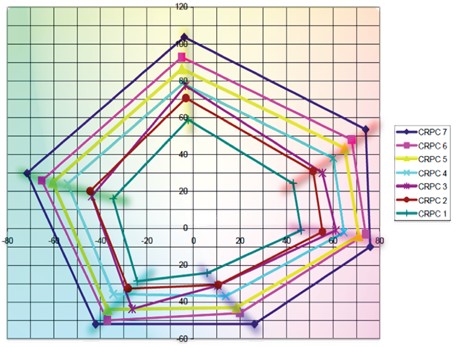

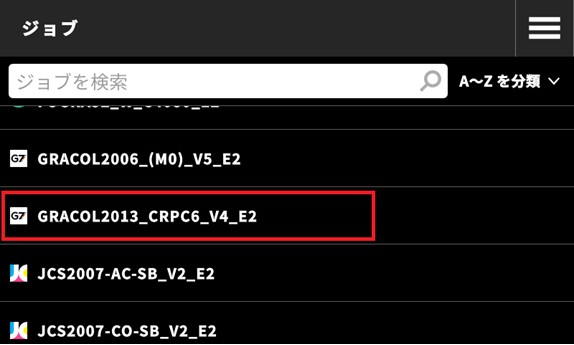

G7ジョブでは印刷の色域や印刷基材に応じた7種類のCRPCに対応したジョブテンプレートが用意されています。

各ジョブテンプレートには,合否判定に必要な基準値および許容値があらかじめセットされています。

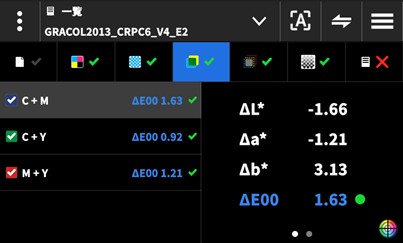

今回はもっとも一般的なコート紙用のG7基準であるCRPC6およびM1ベースのジョブテンプレートを使用した例で紹介します。

メインメニューから「ジョブ」を選択します。

CRPC6のM1ベースのジョブテンプレートを選択します。

まず,用紙を測定します。

用紙の合否が表示されます。

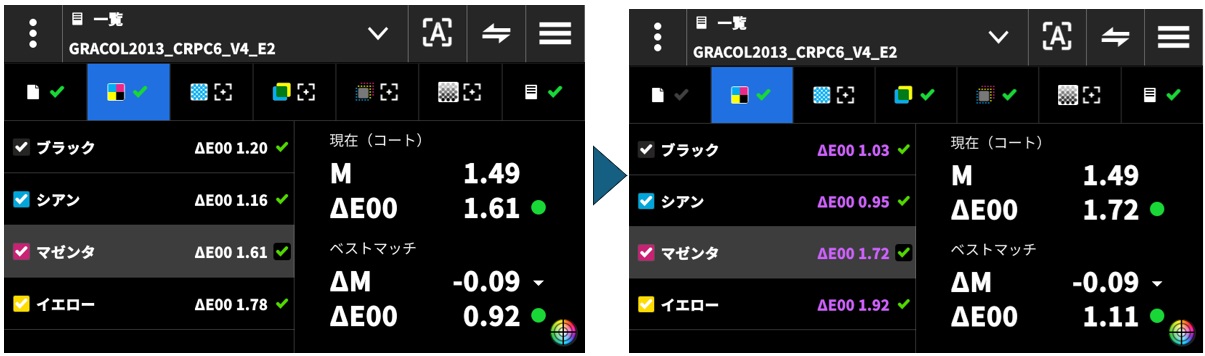

CMYKベタを測定します。ベタの合否と修正ガイドが表示されます。

続けてR(M+Y),G(C+Y),B(C+M)の2次色を測定します。

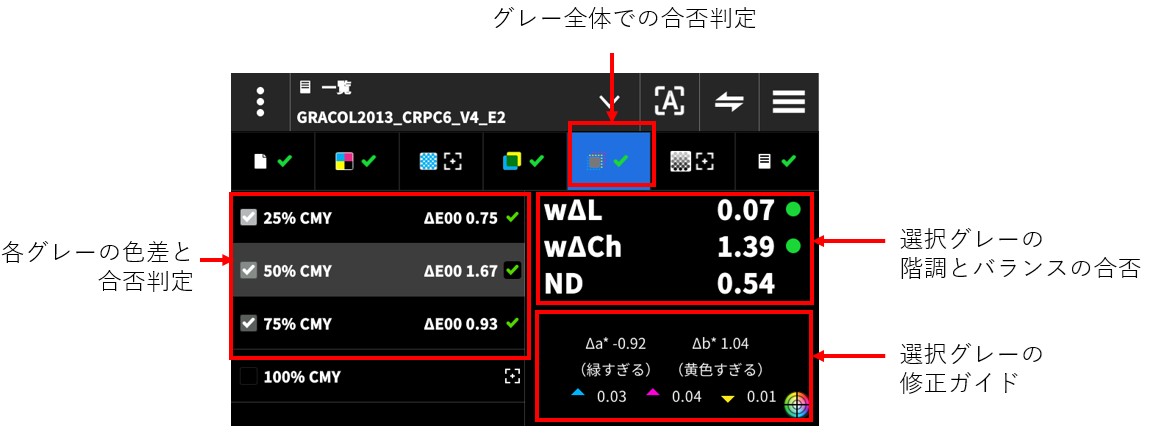

HC(ハイライト)/HR(ミッドトーン)/SC(シャドー)のCMYグレーを測定します。

CMY100%グレーを測定します。

全体の評価がリスト表示されます。

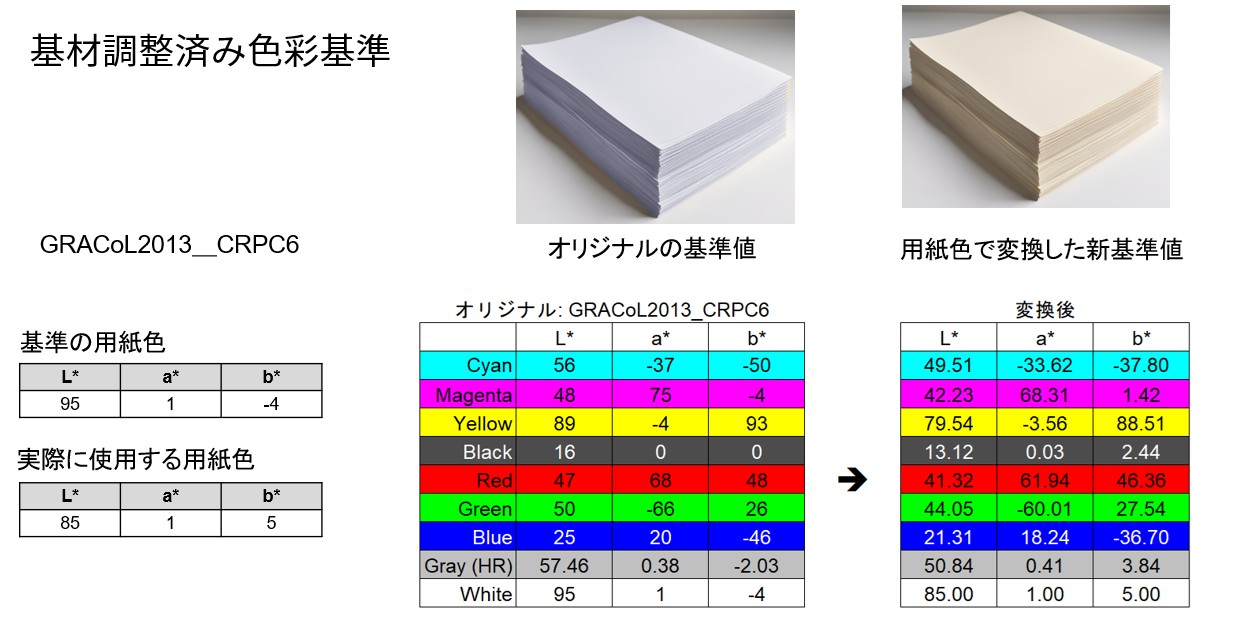

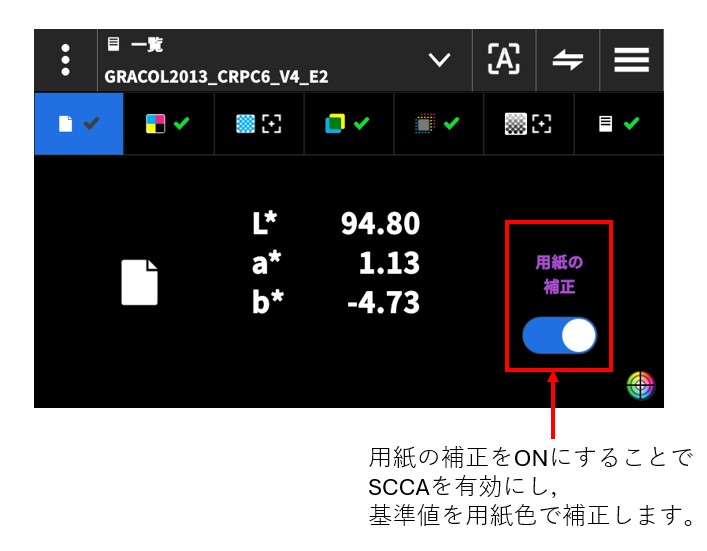

用紙色がG7の規格から大きく外れる場合,

SCCA(Substrate-Corrected-Colorimetric-Aims)をONにして基準値を補正することもできます。

SCCAのコンセプトは↓のように基準値を用紙色で変更します。

用紙色によって基準値が変更されます。

注意:用紙色がG7規格から大きく外れる場合に使用します。

76. Japan Colorジョブの使い方

トップへ戻るeXact 2には印刷物がJapan Colorの標準印刷認証に適合しているかどうかを簡単に判定するためのジョブテンプレートが用意されています。

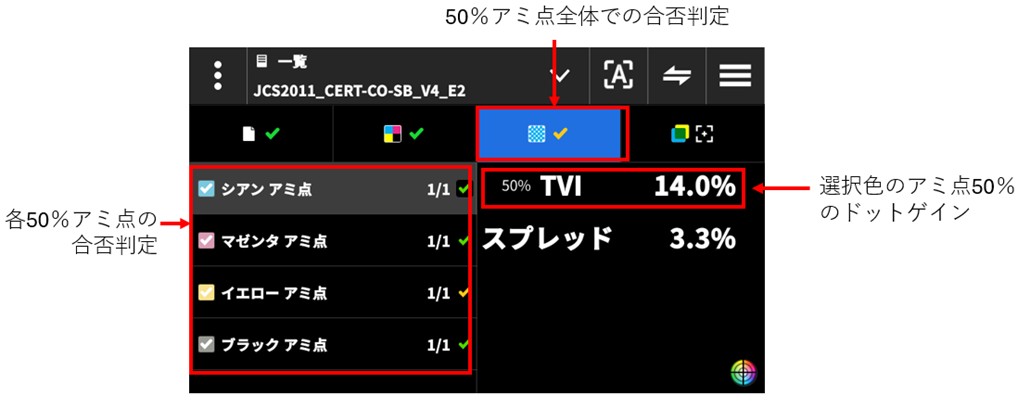

Japan Color 標準印刷認証ではCMYKベタの色差および50%アミ点のドットゲインが評価されます。

eXact 2 のJapan Colorジョブのテンプレートでは,これらの基準値おうび許容値があらかじめセットされています。

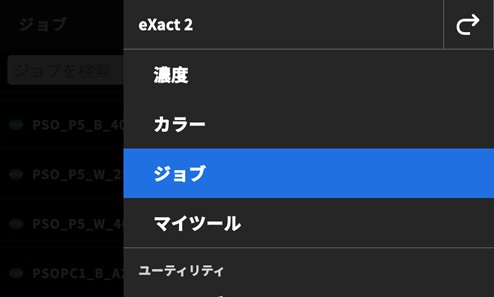

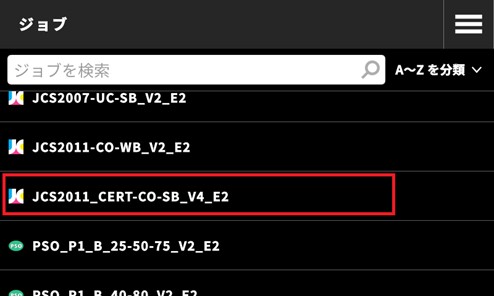

Japan Colorジョブを使用するにはメインメニューから「ジョブ」を選択します。

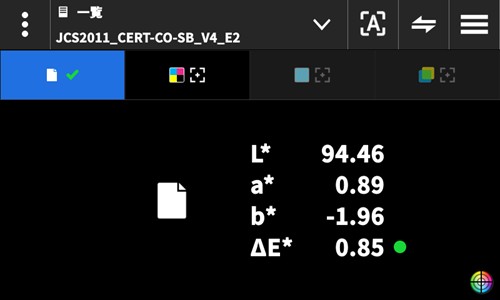

ジョブテンプレートリストから「JCS2011_CERT-CO-SB_V4_E2」を選択します。

最初に用紙を測定します。

次にCMYKベタを測定すると,ベタに関する合否と修正方向が表示されます。

続いてCMYKの50%アミ点を測定します。

(*黄色の✓は合格範囲だけど危険信号)

全てに✓マークが入れば印刷物がJapan Colorの標準印刷認証に適合していることになります。

77. eXact 2 PLUSに付属のPantoneLIVE 1年間の無償ライセンスを受け取るにはどうすればいい?

トップへ戻るeXact 2 PLUS には1年間のPantoneLIVE Productionライセンスが付属しています。

eXact 2 PLUS購入後,ライセンスを取得するには↓のリンクから「eXact 2 PLUS : PantoneLIVE無償ライセンス(1年)申請フォーム」

にアクセスし,必要事項を入力の上,ライセンス申請を実施してください。

ライセンスがメールにて提供されます。